○黒滝村入札執行要綱

平成27年1月30日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 黒滝村において執行する建設工事請負、業務委託、役務提供及び物品調達(以下「工事等」という。)の入札については、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号。以下「令」という。)、黒滝村契約規則(平成27年1月30日規則第1号。以下「契約規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

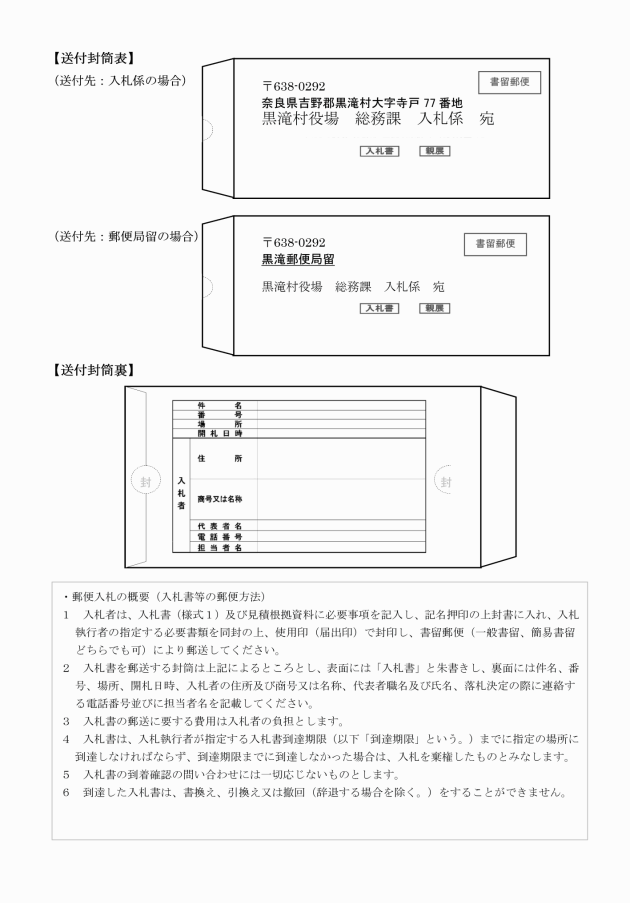

(入札の公告等)

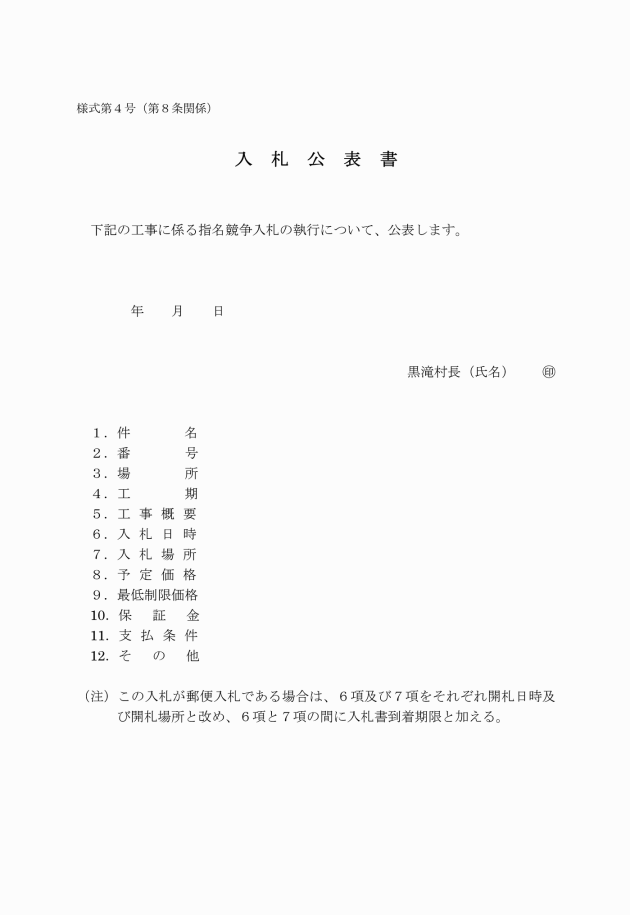

第2条 村長(ただし、村長が不在の場合は、黒滝村役場事務決裁規程(平成8年8月1日規程第3号)において規定する代理決裁の例に準じ、副村長、総務課長、入札担当課長又は、黒滝村入札・契約審査会会長がこれに代わつて執行するものとする。以下「入札執行者」という。)は、一般競争入札においては、入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時その他入札に必要な事項を入札公告及び入札説明書により公告しなければならない。

2 前項の公告は、黒滝村公告式条例(昭和25年9月5日条例第8号)に定める掲示場及び入札掲示板に掲示して行うものとし、併せて黒滝村ホームページ、新聞紙等への掲載等により周知を図るものとする。

3 第1項の公告を行う日は、原則として月曜日とし、月曜日が黒滝村の休日を定める条例(平成元年12月15日条例第17号)に規定する村の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直前の開庁日とする。

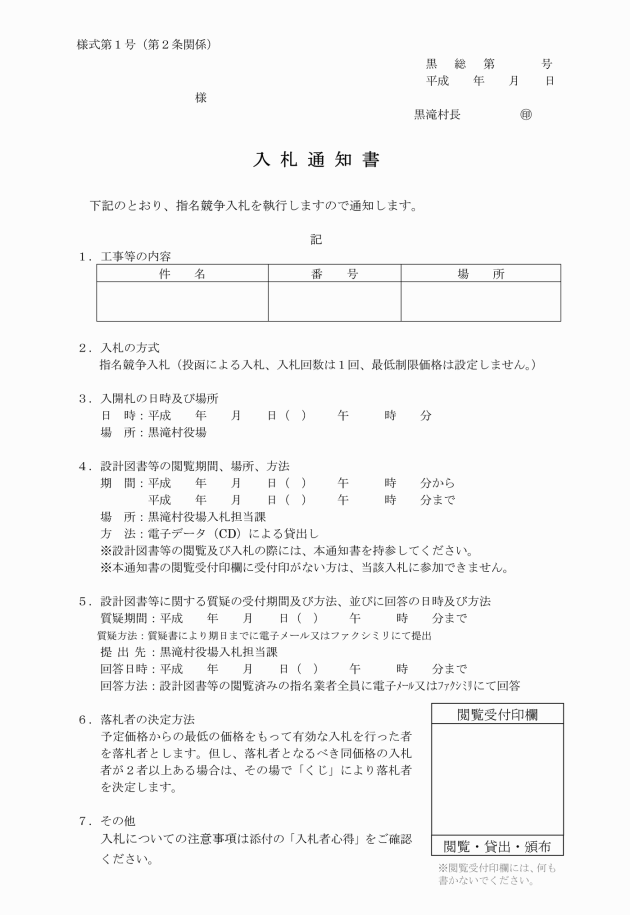

4 指名競争入札においては、入札に参加させる者(以下「指名業者」という。)に入札通知書(様式第1号)により入札の場所及び日時その他入札に必要な事項を通知するものとする。

(1) 工事等1件の対象設計金額が500万円未満のものについては1日以上

(2) 工事等1件の対象設計金額が500万円以上5,000万円未満のものについては10日以上

(3) 工事等1件の対象設計金額が5,000万円以上のものについては15日以上

(入札参加資格)

第3条 入札に参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たす者とする。

(1) 契約規則第3条第2項(第15条において準用する場合を含む)の規定による黒滝村入札参加資格者名簿に登載されている者であること。

(2) 令第167条の4に規定する事項に該当しない者であること。

(3) 黒滝村建設工事等に係る入札参加資格停止措置要領(平成27年1月30日要領第9号)及び黒滝村物品購入等に係る入札参加資格停止措置要領(令和3年8月31日要領第9号)による入札参加資格停止措置を受けていないこと。

(4) 破産法(平成16年6月2日法律第75号)の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年12月13日法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年12月22日法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てがなされていない者である等、経営状況が著しく不健全でないこと。(ただし、会社更生法に基づく更正手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者は、当該申立てがなされなかつた者とみなす。)

(5) 前各号に定めるほか、入札執行者が工事等ごとに定める入札参加資格要件をすべて満たしている者であること。

(設計図書等の閲覧)

第4条 入札参加を希望する者(以下「入札参加者」という。)の閲覧に供する設計図書、図面、仕様書及び参考資料等(以下「設計図書等」という。)の作成及び閲覧については次によるものとする。

(1) 設計図書等は、その工事等の設計単価、その他閲覧に供することを不適当とする事項を除き作成し、閲覧させるものとする。

(2) 第7条第2項の規定により最低制限価格を設定する入札については、設計図書等の閲覧とあわせてその旨を設計図書等に明示するものとする。

(3) 設計図書等の閲覧は、第2条に定める公告の日又は通知の日より期間を設けて行うものとする。

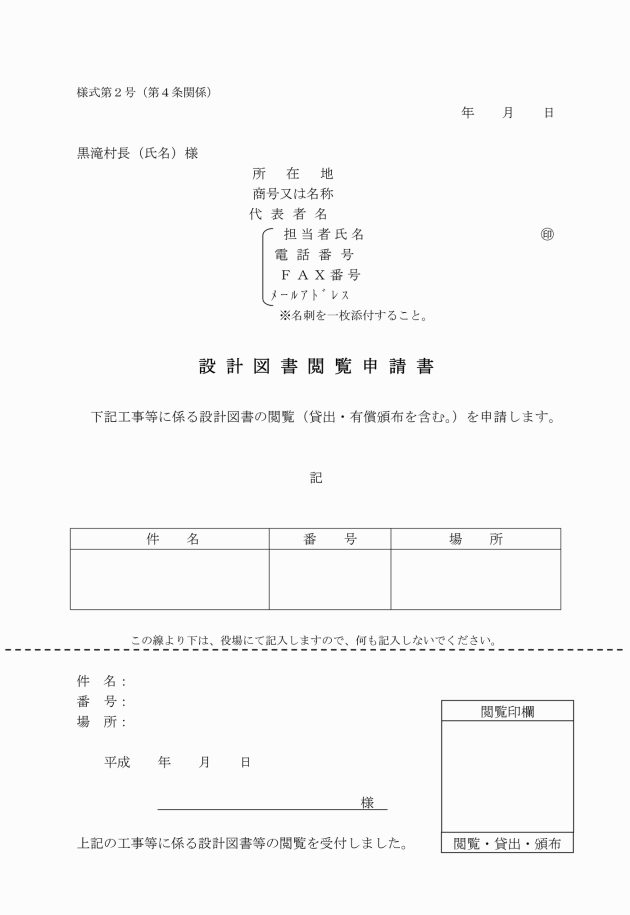

(4) 設計図書等を閲覧しようとする者は、設計図書等閲覧期間内において役場入札担当課に、一般競争入札にあつては設計図書閲覧申請書(様式第2号)を、指名競争入札にあつては入札通知書を提出し、閲覧を行うものとする。閲覧を受付した者は、閲覧終了後、当該設計図書閲覧申請書等の閲覧印欄に押印し、閲覧者に返却するものとする。ただし、黒滝村ホームページに掲載の電磁的記録をダウンロードすることにより閲覧を行う場合においては、この限りでない。

(5) 設計図書等の閲覧方法については、入札執行者の指定した場所における閲覧、黒滝村ホームページに掲載された電磁的記録のダウンロード、貸出し、無償頒布、又は有償頒布のいずれかの方法によることができる。入札参加者は、設計図書等の貸出しを受けた場合においては、入札執行者の指定する日時までに当該設計図書等を返却しなければならない。

(現場説明会)

第5条 入札執行者は、設計図書等の閲覧(貸出し、無償頒布又は有償頒布を含む。)を行うことにより現場説明会を省略するものとする。ただし、工事等の内容などにより、入札執行者が省略することで入札の執行上支障があると認める場合には現場説明会を行うことができる。

2 前項ただし書きにより現場説明会を行う場合においては、入札参加者が一堂に会することのないよう留意するものとする。

(質疑及び回答)

第6条 入札参加者は、設計図書等に関して質疑があるときは、質疑書により入札執行者が指定する期日までに電子メール又はファクシミリにて提出するものとする。

2 前項に規定する質疑に対する回答については、入札執行者は黒滝村ホームページに掲載することにより行うものとする。

(予定価格及び最低制限価格)

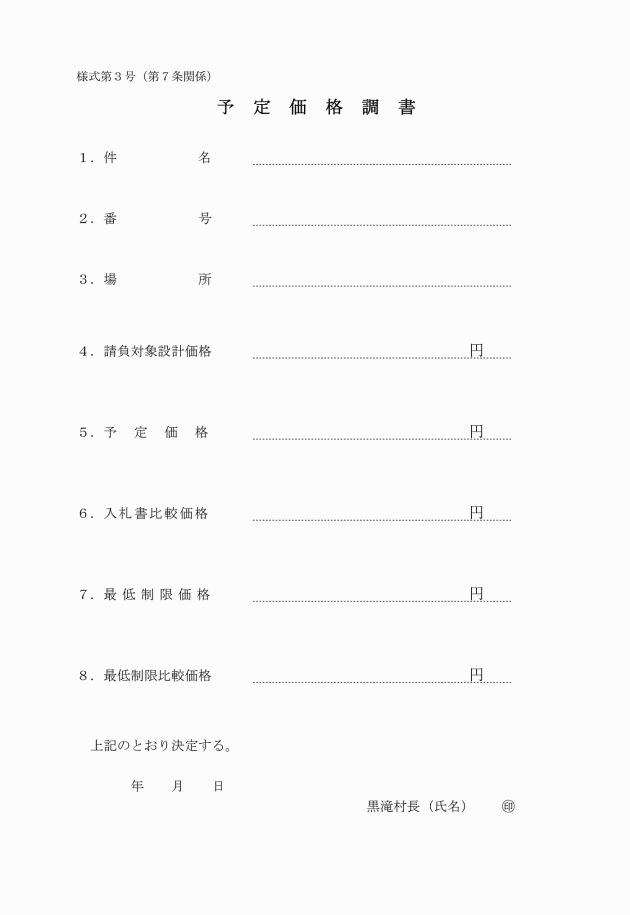

第7条 入札執行者は、入札に付するにあたりあらかじめ予定価格を設定し、予定価格調書(様式第3号)を作成しなければならない。また、必要と認められる場合においては、当該予定価格を事前に公表をすることができる。

2 入札執行者は、工事又は製造その他の請負に係る業務については、履行確保のため最低制限価格を設定することができ、原則、予定価格が500万円以上の建設工事については設定する。また、必要と認められる場合においては事前に公表をすることができる。

3 入札執行者は、予定価格及び入札書比較価格(予定価格から消費税及び地方消費税に相当する額を減じた価格をいう。)(前項の規定により最低制限価格を設定する場合は、最低制限価格及び最低制限比較価格(最低制限価格から消費税及び地方消費税に相当する額を減じた価格をいう。)を含む。)を予定価格調書に自ら記入し、予定価格調書を封かん(最低制限価格を設定したときは、封筒の表にその旨を記載)の上、入札執行まで適切な方法により保管するものとする。

(入札室の整理)

第9条 入札は、入札執行者が入札を行う場所として指定した場所(以下「入札室」という。)で行うものとし、入札執行者は入札室を入札に支障のないように整理しておくものとする。

(入札時間の厳守)

第10条 入札執行者及び入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札の時間を厳守しなければならない。

(入札者の確認)

第11条 入札執行者は、入札執行に先立ち入札者の出席を確認するものとする。

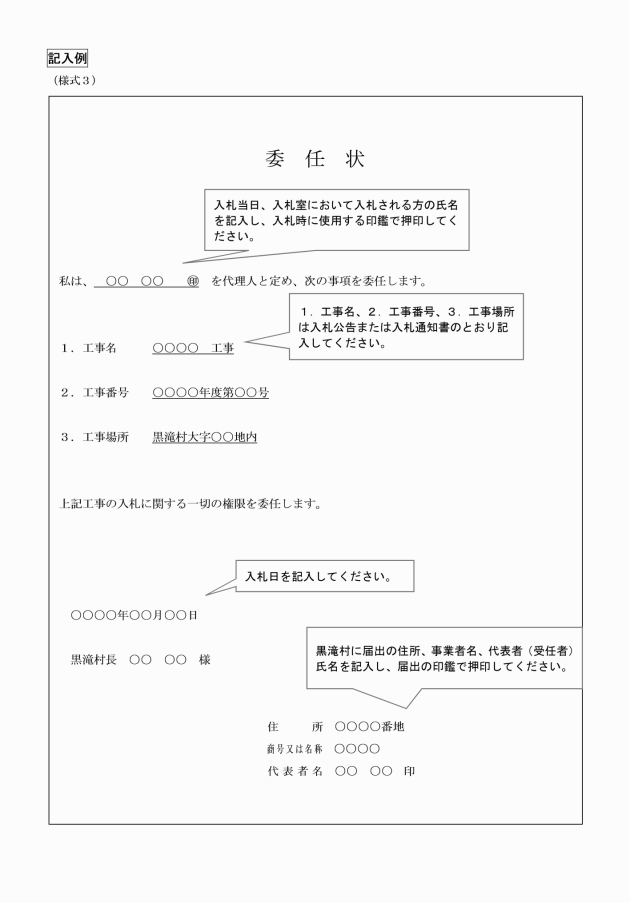

2 入札者は原則として1業者につき1名とし、代理人に入札させようとする者は委任状を提出しなければならない。

3 設計図書等の閲覧が必要な入札にあつては、第4条第4号に掲げる手続きを行つていない者は、当該入札に参加することができないものとする。

(入札の執行宣言)

第12条 入札執行者は、入札者の出席確認をした後、入札を執行する旨を宣言するものとする。

2 事前連絡の有無及び理由の如何を問わず、出席確認後の入札執行宣言に遅参した者は棄権したものとみなし入札に参加させないものとする。なお、天災等により入札の執行に支障を来すと判断される場合は、入札時間を遅らせ、また、入札自体を延期することができる。

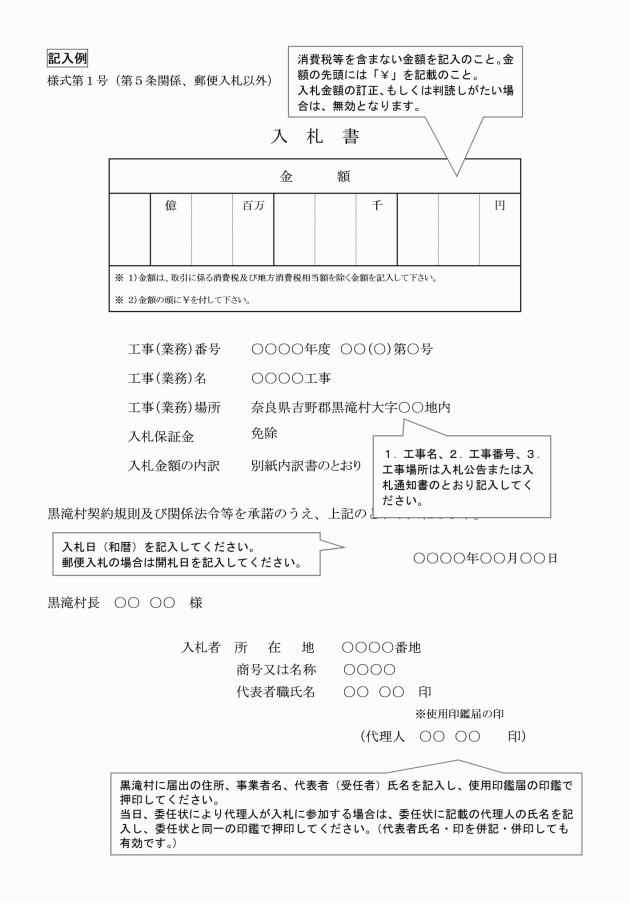

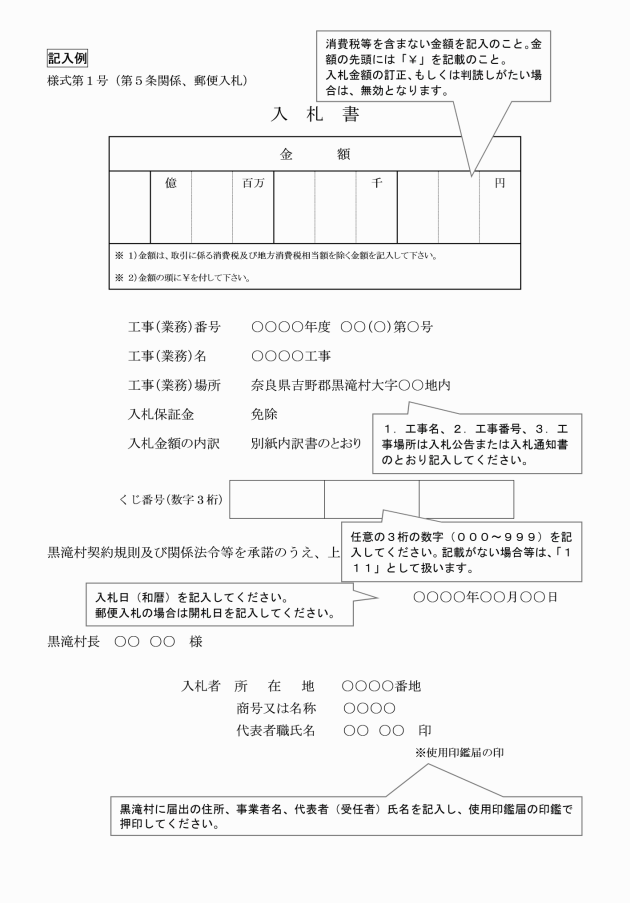

3 入札執行者は、入札書に記載された金額に当該金額の「100分の10」に相当する金額を加算した金額(1円未満端数切捨)をもつて落札の金額とする旨を宣言するものとする。

4 入札執行回数、最低制限価格の設定の有無及び落札者の決定方法についても、その旨を併せて宣言するものとする。

(工事等の内容の明示)

第13条 入札執行者は、入札執行宣言後、入札書の投函前に設計図書等に記載の特記事項及び入札条件となる事項を明示するとともに、質問の有無を確かめ、入札や工事等の内容に疑義のないようにするものとする。

(立入の禁止)

第14条 入札執行者は、入札執行宣言後においては当該入札に関係のない者の入札室への立入を禁止するものとする。

(入札についての注意事項)

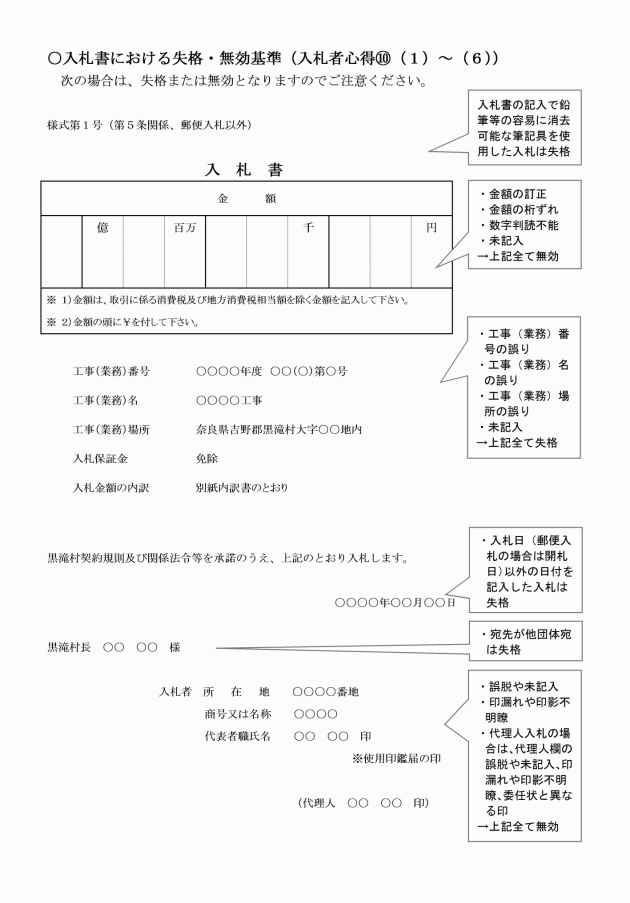

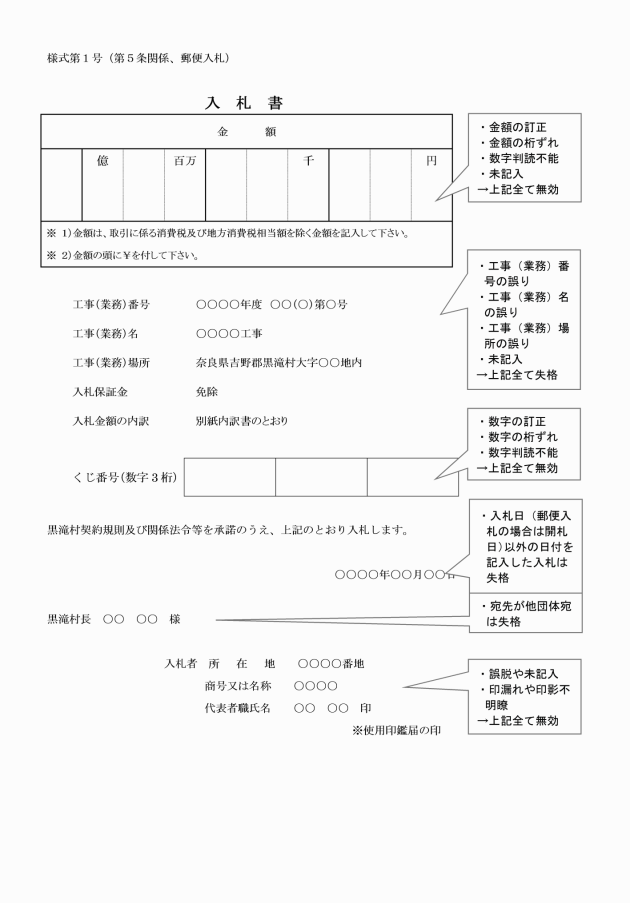

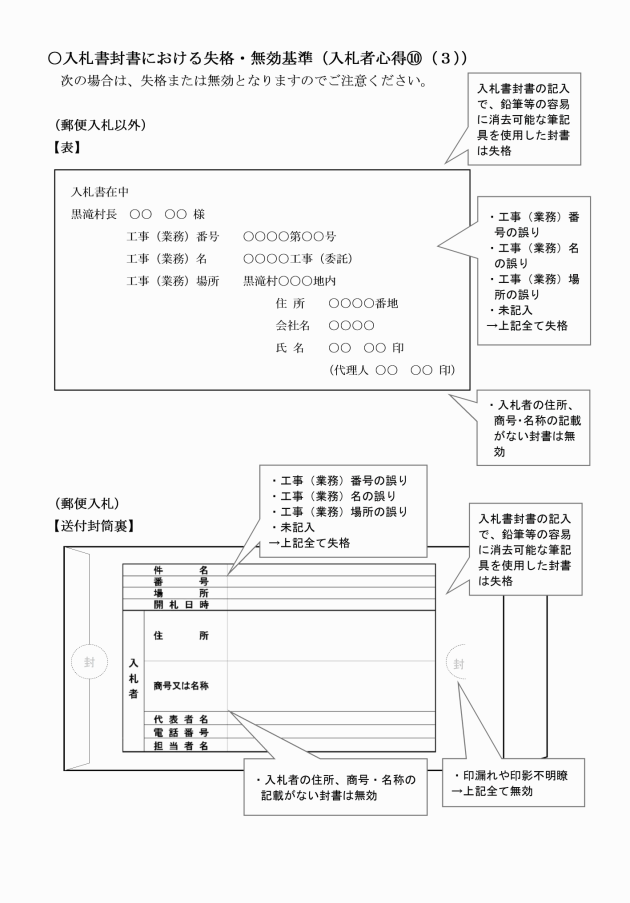

第15条 入札執行者は、次の事項について注意するものとする。

(1) 入札に対して注意を促すため、入札者心得(様式第5号)を入札室に掲示しておく。

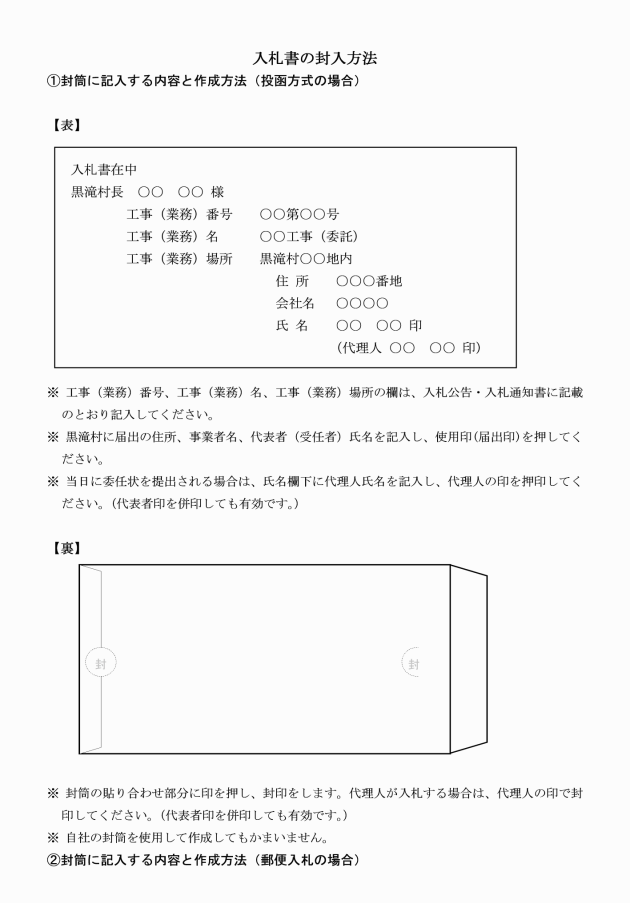

(2) 入札書の封印、封書の表の「入札書」「番号」及び「件名」等の記入を確認する。

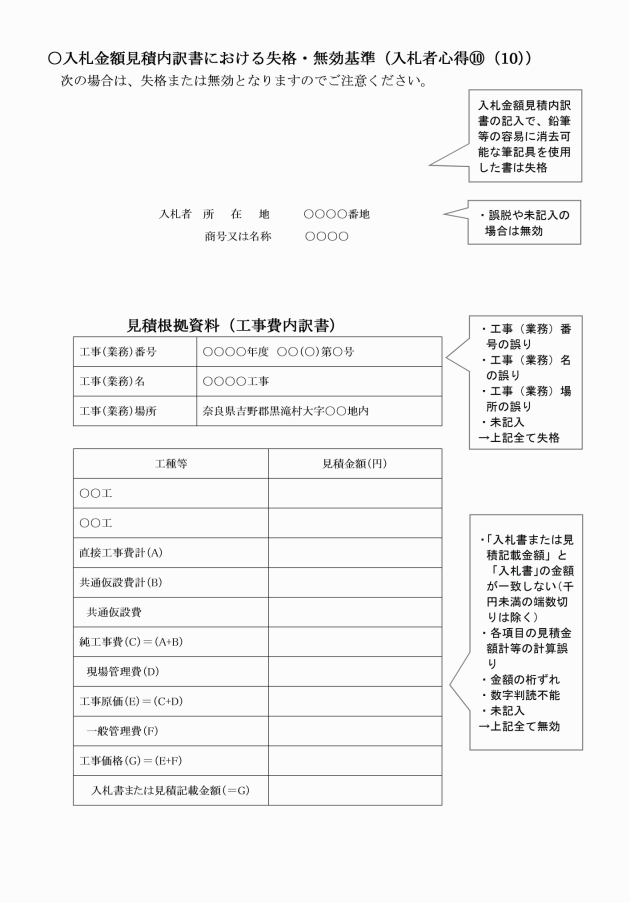

(入札金額見積内訳書)

第16条 入札執行者は、必要があると認められるときは、入札時に入札金額見積内訳書の提出を求めることができる。

(入札書の投函)

第17条 入札者は、入札書を自ら投函しなければならず、一旦投函した入札書の書換え、引換え又は撤回はできない。

(入札の無効)

第18条 次の各号に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書に記名、押印を欠く入札(不明瞭で確認しがたい場合を含む)

(2) 入札書の重要な文字の誤字、脱字等により必要な事項を確認できない入札

(3) 入札書及び封書の表の「番号」、「件名」及び「場所」の誤脱があり確認できない入札

(4) 同一事項の入札について2以上の入札書等を提出した者の行つた入札

(5) 入札執行者の指定した入札方法によらない入札

(6) 入札金額を訂正した入札若しくは判読しがたいと認められる入札

(7) 入札金額以外の事項を訂正した場合においては、その訂正箇所に押印(訂正印)のない入札書による入札

(8) 極端に低い価格の入札(建設工事請負に係る入札の場合に限る。)(入札書比較価格の10%以下の額の入札とし、桁違いによる錯誤とみなす。)

(9) 入札保証金の納付がない入札、又は入札保証金の額が入札金額の100分の5に満たない入札。(入札保証金を免除した場合を除く。)

(10) 入札金額見積内訳書の提出を求めた場合にあつては、次の掲げるもののいずれかに該当する入札

・入札金額見積内訳書の提出がない入札

・入札書に記載されている「入札金額」と入札金額見積内訳書における「入札書記載金額」が一致しない入札

・入札金額見積内訳書における「見積項目ごとの金額の合計」と「入札書記載金額」が一致しない場合の入札

・入札金額見積内訳書において、設計書等にて示された見積項目ごとの金額、各合計金額及び総合計金額の記載がない場合の入札

・入札金額見積内訳書における「入札書記載金額」欄の千円以下の端数切りを省いて入札書に記載した場合の入札(端数切りを指定していない場合は除く。)

2 次の各号に該当する者は失格とし、その者のなした入札は無効とする。

(1) 入札に参加資格のない者

(2) 代理人で委任状を提出しない者

(3) 他人の代理を兼ねた者

(4) 2以上の者の代理をした者

(5) 入札に際して公正な入札の執行を妨害する行為をなした者

(6) 入札に関し談合等の不正行為をした者

(7) 係員の指示に従わない等、入札室の秩序を乱した者

(8) その他、黒滝村の定める入札条件に違反した者

3 前2項の場合において、無効となつた入札書等は返却しないものとする。

(開札)

第19条 入札執行者は、入札書の投函を確かめた後入札者の面前において、開札を行うものとする。

2 開札にあたつては開札事務従事者の内1名は入札者の氏名及び入札金額を読み、他の1名はこれを開札録に記入するものとする。次に交代して記入事項を再確認するものとする。

(落札の決定)

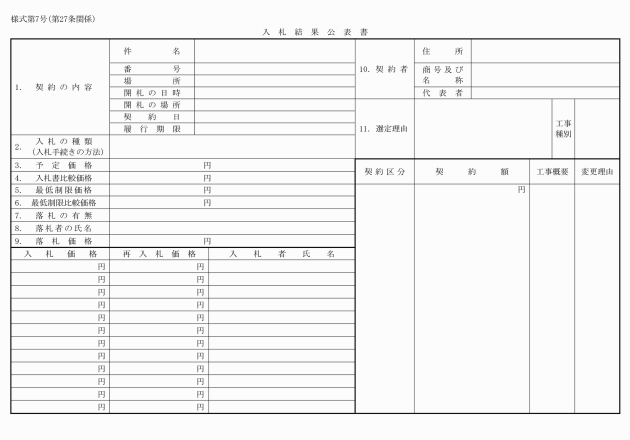

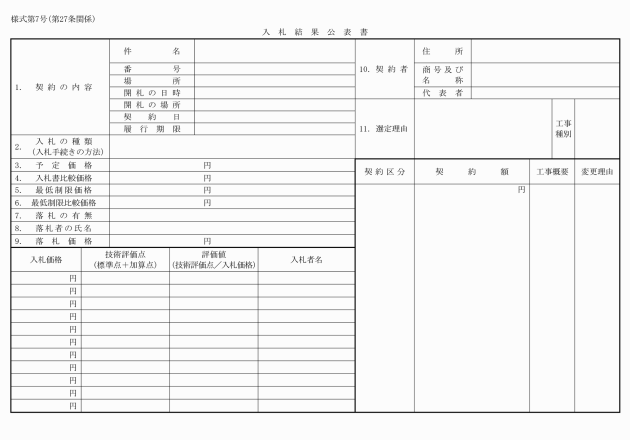

第20条 入札執行者は、次により落札決定するものとする。

(1) 総合評価方式を採用する入札の場合

ア 落札者の決定に当たつては、入札書比較価格以内(最低制限価格を設定した場合は、最低制限比較価格以上入札書比較価格以内)で入札し、入札公告等において明示した技術的要件における最低限の要求要件を全て満たしている者のうち、総合評価方式において算出される評価値が最も高い入札を行つた者を落札者とする。

イ 落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の「100分の10」に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。

ウ 落札者が決定した場合は、落札者及び落札金額を入札者に発表し、入札の終了を宣言するものとする。

(2) 総合評価方式を採用しない入札の場合

ア 落札者は、入札書比較価格以内(最低制限価格を設定した場合は、最低制限比較価格以上入札書比較価格以内)で最低の価格をもつて入札した者とする。

イ 落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の「100分の10」に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。

ウ 落札者が決定した場合は、落札者及び落札価格を入札者に発表し、入札の終了を宣言するものとする。

(くじによる落札者の決定)

第21条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、令第167条の9の規定により直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(見積内訳書の提出)

第22条 入札において落札した者は、見積根拠資料として、契約時に工事等の見積内訳書を提出しなければならない。ただし、第16条の規定により入札時において入札金額見積内訳書を提出しているときはこの限りでない。

(入札中止)

第23条 競争入札による入札手続き執行途中、又は、入札時において、原則として入札者が2者未満となつた場合は、その段階で入札を中止する。ただし、条件付一般競争入札においては、入札参加者が1者のみの場合についても、入札の執行に緊急の必要がある場合は、有効な入札として取り扱うものとし、その旨を事前に公表する。

2 入札執行者は、前項に定めるほかその入札を執行することが不適切であると認めるときは、これを延期し、中止し、又は取り消すことができる。

(入札執行回数)

第24条 入札執行回数は、2回(第7条第1項の規定により予定価格を事前に公表する入札の場合にあつては1回。本条において以下同じ。)を限度とし、2回の入札を行つてもなお落札者となるべき者がいないときは、当該入札を不調とし、入札の打ち切りを宣言するものとする。

2 2回目の入札を行う場合において、次の各号に掲げる者は入札に参加することができないものとする。

(1) 1回目の入札に参加しなかつた者

(2) 1回目の入札が第18条の規定により無効とされた者

(3) 1回目の入札において最低制限比較価格を下回る入札金額の入札を行つた者

3 2回目の入札にかかる入札保証金については、1回目の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えてなされる担保提供を含む。)をもつて2回目の入札保証金の納付とみなす。

(1) 設計見直し等による予定価格変更、入札参加資格の見直し、又は指名業者の組替え等の上再度公告入札を行うものとし、再度公告入札に付してもなお落札者となるべき者がいないときは、令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約手続きに移行することができるものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、再度公告入札に付することができない場合は、この時点で随意契約手続きに移行できるものとする。

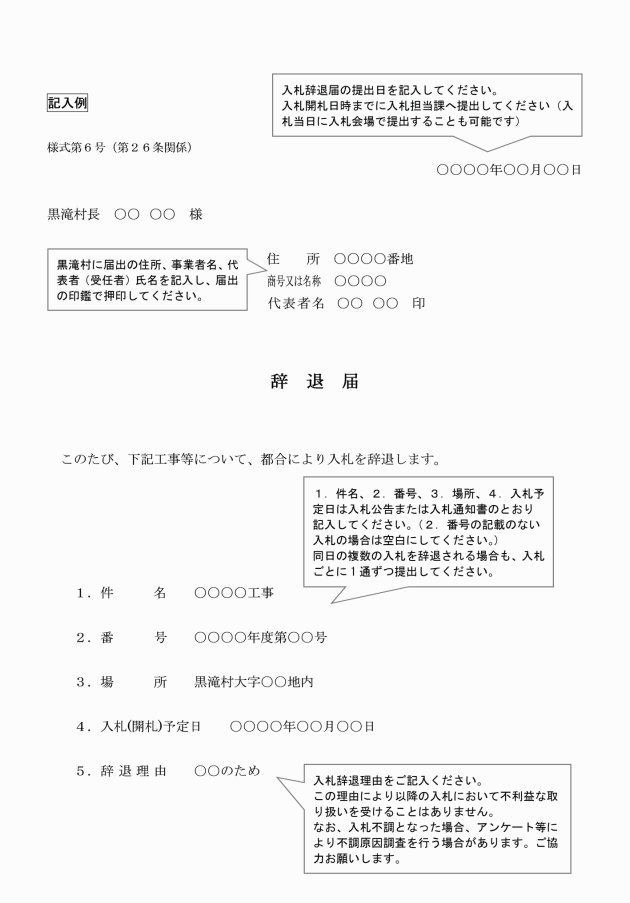

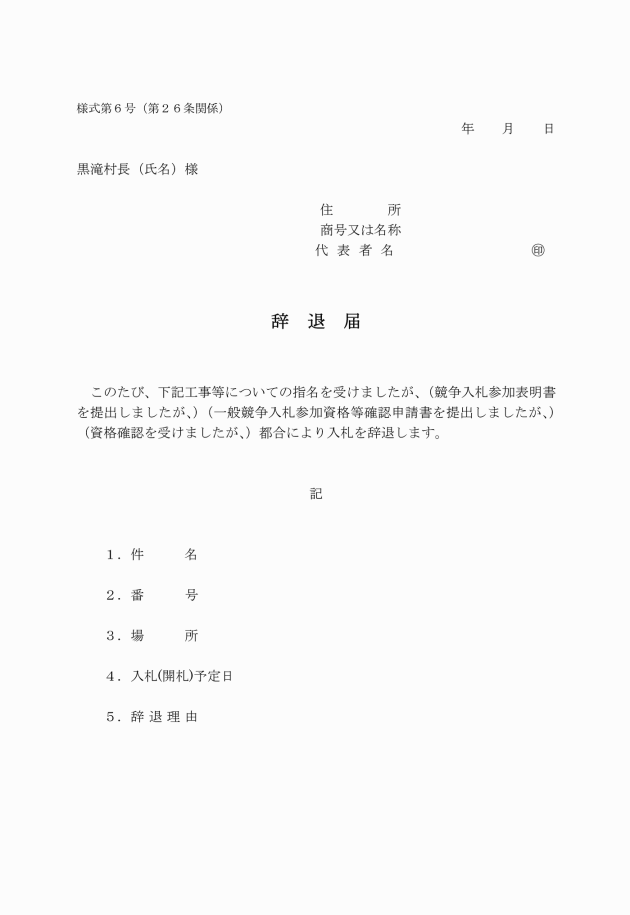

(入札辞退)

第26条 入札者は、開札が行われるまではいつでも入札を辞退することができ、入札を辞退するときは、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 入札前にあつては、辞退届(様式第6号)を入札執行者に提出するものとする。

(2) 入札中にあつては、前号に掲げる辞退届を入札執行者に提出するか、辞退する旨を記載した入札書を入札箱に投函するものとする。

2 前項に定める手続きにより入札を辞退した入札者は、これを理由として以降の入札等において不利益な取扱を受けるものではない。

(その他)

第28条 この要綱に定めるもののほか、入札執行にあたり必要な事項は、入札執行者が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。ただし、施行日までに、黒滝村入札・契約審査会で審議の上、決定した案件については従前の例によることとする。

附則(平成27年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成27年要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成28年要綱第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年要綱第9号)

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

附則(令和元年要綱第23号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和3年要綱第26号)

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附則(令和4年要綱第9号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年要綱第4号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。