○黒滝村庁内ネットワーク及びパソコン等機器の管理運用に関する規程

平成27年7月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、使用者が、庁内ネットワーク及び各課に設置しているパソコン等機器を公有の財産と認識した上で、適正かつ効率的な管理及び運用を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 庁内ネットワーク 村が管理しているネットワークで、庁内LANをいう。

(2) パソコン等機器 課室等に設置しているパソコン及びプリンタ等の周辺機器をいう。

(3) 脅威 自然の脅威(地震、火災、風水害等)、情報システムの脅威(情報システムの故障、誤作動等)及び人的な脅威(不正行為、誤作動等)をいう。

(4) 情報セキュリティ 脅威から村が管理する情報資産を保護し、情報資産の機密性、完全性及び可用性を保障することをいう。

(5) 使用者 庁内ネットワーク及びパソコン等機器を業務に使用する職員をいう。

(6) ソフトウェア コンピュータの処理命令を記述したプログラムをいう。

(7) OS ハードウェア、ソフトウェアの動作を仲介し、ユーザーがコンピュータを利用できる環境を提供するためのソフトウェアをいう。

(8) アプリケーション データ処理などの作業に利用するためのソフトウェアをいう。

(9) ユーザーアカウント ネットワークを利用するために必要な権利をいう。

(10) インストール OSやアプリケーションなどのソフトウェアを利用できる状態にすることをいう。

(11) ライセンス 使用許諾(契約に基づき使用する権利)をいう。

(12) アンインストール インストールされているソフトウェアの削除することをいう。

(13) ファイルサーバー ハードディスクなどの記憶装置を庁内ネットワーク上で公開し、複数の使用者が利用できるようにしたサーバーをいう。

(14) グループウェア 庁内ネットワークで利用するために作られたグループで作業を行うためのソフトを用いたシステムをいう。

(庁内ネットワーク及びパソコン等機器の管理者)

第3条 庁内ネットワーク及びパソコン等機器の円滑な運用を進めるため、総務課長は、パソコン等機器の管理を統括するものとし、課長(黒滝村の職員の職の設置に関する規則(昭和63年4月黒滝村規則第18号)第2条第3項に規定する課長をいう。以下同じ。)は、所属課室等内のパソコン等機器の管理及び運用に関して責任を負い、所属職員に対して適切な指導及び監督を行うものとする。

(情報システム担当者の選任)

第4条 課長は、庁内ネットワーク及びパソコン等機器の円滑な管理及び運用をするため、所属職員の中から情報システム担当者を選任し、その氏名を総務課長に報告するものとする。

2 前項の場合において、所属課室等で独自に導入したシステムがある場合は、当該システムの運用管理者又は運用担当者を情報システム担当者に選任しなければならない。

(情報システム担当者の業務)

第5条 情報システム担当者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 情報セキュリティを確保するために必要な業務

(2) 各課室等に配置されているパソコン等機器の管理及び運用

(3) 庁内ネッワーク及びパソコン等機器の障害発生時の一次対応及び現場における必要な処理

(4) 各課室等が独自に導入した業務用システムの管理及び運用

(5) 前各号に掲げるもののほか、各課室等に配置されている庁内ネットワーク及びパソコン等機器に関する総務課との連絡及び調整

(パソコン等機器及びソフトウェアの管理)

第6条 総務課長は、パソコン等機器及びソフトウェアを適切に管理するため、管理台帳及び機器配置図を作成しなければならない。

2 前項に規定する管理台帳及び機器配置図に変更が生じたときは、速やかに管理台帳及び機器配置図を更新しなければならない。

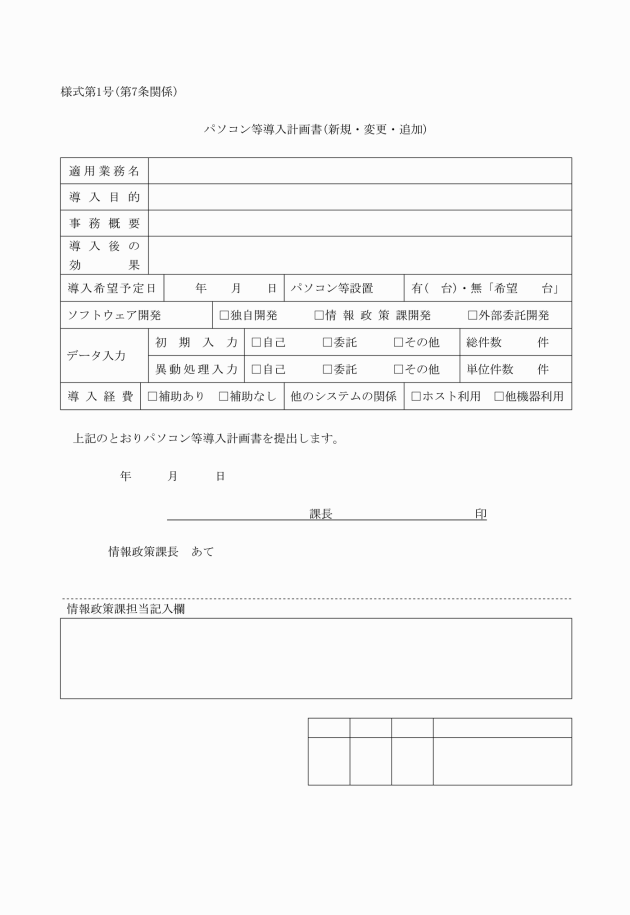

(パソコン等機器の導入)

第7条 庁内ネットワークにおいて使用するパソコン等機器は、総務課長が調達を行い配備するものとする。

(パソコン等機器の取扱い)

第8条 課長は、所管するパソコン等機器を適切に管理し、その機器の使用者に対し適切な運用について指導及び監督を行わなければならない。

2 パソコン等機器の使用者は、パソコン等機器が汚損、破損、盗難等に遭わないよう適切に運用しなければならない。

(パソコン等機器の保守)

第9条 パソコン等機器に障害が生じた場合は、総務課長が保守を行う。

(パソコン等機器の保全)

第10条 利用者は、パソコン等機器を総務課長が配備した状態で利用するものとし、OS及びアプリケーション等の動作環境を変更してはならない。ただし、簡単な操作により標準状態に動作環境を設定できる場合は、この限りでない。

(運用停止)

第11条 総務課長は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、庁内ネットワーク及びパソコン等機器の一部又は全部の運用を停止することができる。

(1) 庁内ネットワーク及びパソコン等機器の点検を行うとき。

(2) 庁内ネットワーク及びパソコン等機器に重大な障害が発生したとき。

(3) 庁内ネットワーク及びパソコン等機器に不適切な運用があつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認めたとき。

(監査)

第12条 総務課長は、必要と判断した場合には、各課に設置されているパソコン等機器の管理運用状況の監査を行うことができる。

(パソコン等機器の廃棄及び返還)

第13条 課長は、パソコン等機器を廃棄又は返還するときは、当該機器内の情報を消去するなど情報漏洩を防止する措置を講じなければならない。

(使用者情報の登録)

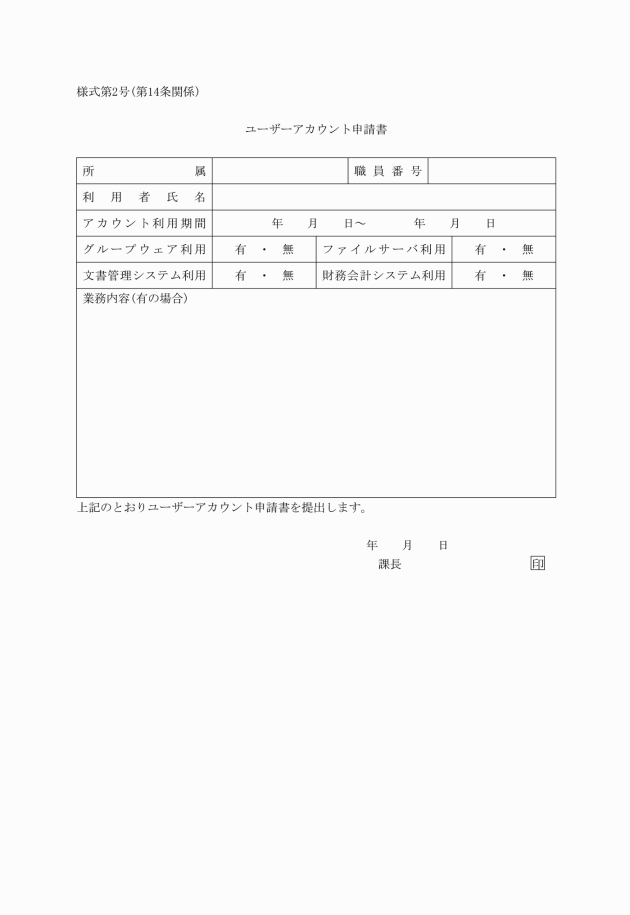

第14条 課長は、次に掲げる者にパソコン等機器を使用させるときは総務課長にユーザーアカウント申請書(様式第2号)を提出し、ユーザーアカウントの発行を受けなければならない。

(1) パソコン等機器を配備されていない職員で業務上必要な職員

(2) 臨時職員、嘱託職員等

2 使用者は、総務課長が発行したユーザーアカウントを使用してパソコン等機器を利用しなければならない。

(使用者情報の変更、削除)

第15条 課長は、使用者情報の変更がある場合は、直ちに総務課長に届け出なければならない。

(使用するパソコン等機器の変更)

第16条 使用者は、人事異動等に伴い所属課に変更がある場合は、パソコン等機器を引き継がなければならない。

2 課長は、使用者がパソコン等機器を引き継ぐときは、前使用者及び新使用者に対し必要な処理を行うよう指示しなければならない。この場合において、前使用者は次に掲げる項目に基づいた処理をしなければならない。

(1) ファイル及びフォルダーの整理

ア 不要なファイル及びフォルダー、デスクトップ上のショートカット及びゴミ箱のファイルの削除

イ 引き継ぐべきファイル及びフォルダーの整理

ウ 業務に関係する電子メール等の転送又は保存

エ システムログインパスワード及び暗号化した重要ファイルのパスワード等の一覧表作成

(2) 動作環境の標準状態への復元

ウインドウズの設定、アプリケーション等の使用環境の配置時の状態への復元

(パソコン等機器の設定変更)

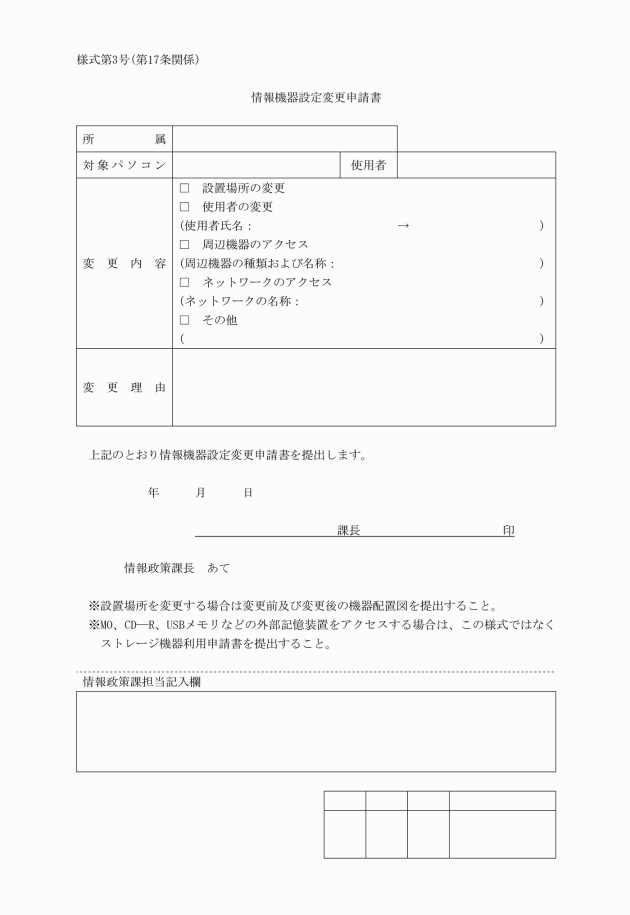

第17条 課長及びパソコン等機器の使用者は、パソコン等機器に対して次に掲げる事項を行つてはならない。ただし、業務上必要であり、かつ、総務課長の許可を得た場合は、この限りでない。

(1) パソコンの移設

(2) 使用者の変更

(3) 新たな周辺機器の接続

(4) 新たなネットワークへの接続

(5) シールの貼付、アームレストの取付けなど外装を変更する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、パソコン等機器の性能、機能及び動作環境を変更する行為

2 課長は、業務上の必要性からパソコン等機器の設定を変更する場合は、情報機器設定変更申請書(様式第3号)を総務課長に提出し、許可を得なければならない。

(ソフトウェアの取扱い)

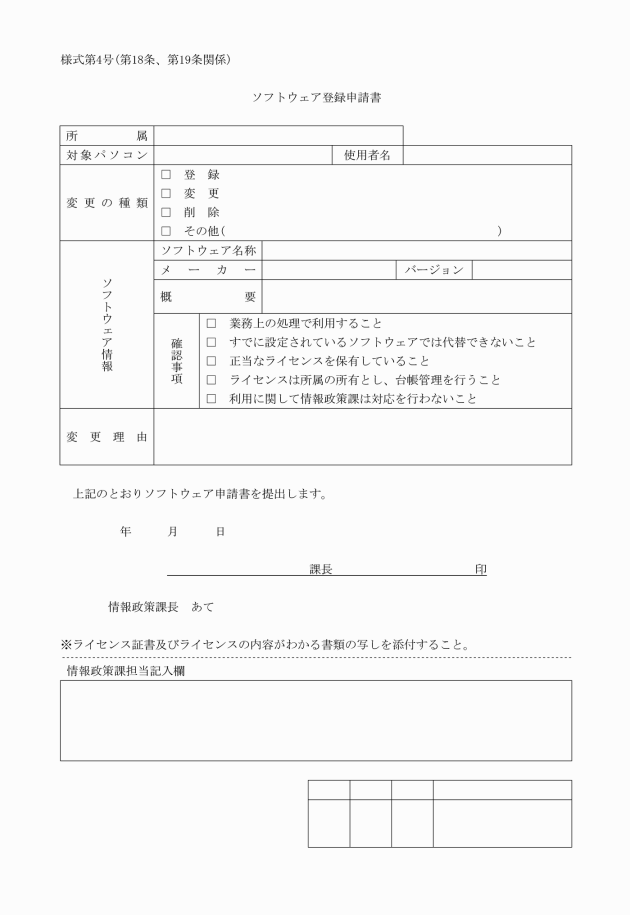

第18条 使用者は、パソコン等機器を配置した際に既に導入されているソフトウェアを総務課長に無断で削除してはならない。

2 使用者は、パソコン等機器に新たなソフトウェアをインストールしてはならない。ただし、業務上必要な場合で次に掲げる項目をすべて満たし、総務課長の許可を得た場合は、この限りでない。

(1) 本村が正規に購入したライセンスで、使用許諾を遵守した利用であること。

(2) 業務上必要があり、当該ソフトウェアの導入以外に業務遂行の代替手段がないこと。

(3) 使用者個人に起因する理由によるものではなく、当該業務の担当職員であれば誰であつても必要とするものであること。ただし、使用者の身体的事情により総務課長が許可した場合を除く。

(4) 当該ソフトウェアの管理を適切に行う手段を講じていること。

(5) 当該ソフトウェアの利用について総務課では対応を行わないこと。

4 総務課長に無断でインストールしたソフトウェアに起因するパソコン等機器の動作障害については、課長の責任において復旧の処置を講じなければならない。

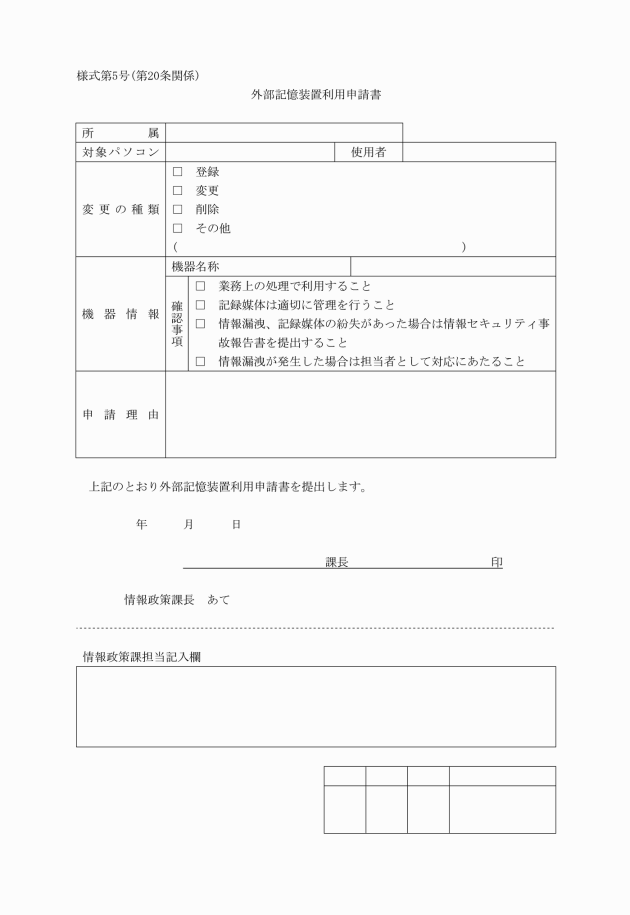

(外部記憶装置の利用)

第20条 パソコン等機器の使用者は、業務上必要な場合で次に掲げる事項に全て該当し、かつ、総務課長の許可を得た場合に限り、外部記憶装置(CD―R、DVD―R、USBメモリ、ハードディスク、クラウド型サーバー等をいう。以下同じ。)をパソコン等機器に接続又は接続回線を経由し利用することができる。

(1) 業務上必要な処理で代替手段がないとき。

(2) 記録媒体の管理を適切に行う手段を講じているとき。

(3) 利用方法について使用者以外の他の職員が事前に確認しているとき。

2 前項の規定により外部記憶装置を利用する場合は、外部記憶装置利用申請簿を総務課長に提出し、許可を得なければならない。

3 第1項に規定する外部記憶装置のうち、USBメモリについては、情報政策課長が指定する機種のみをパソコン等機器に接続し、利用することができる。

4 パソコン等機器の使用者がUSBメモリを使用する際には、必ずUSBメモリのウイルスチェックを行わなければならない。

5 使用者は、USBメモリ内の電子的記録が不要となつたときは、これを速やかに消去しなければならない。

6 使用者は、記録媒体を廃棄するときは、記録媒体内の電子的記録を消去し、物理的に損壊した上で廃棄しなければならない。

7 所属課室等においてUSBメモリを調達する場合は、外部記憶装置利用申請書を総務課長に提出し、許可を得なければならない。

(外部記憶装置の情報セキュリティ事故)

第21条 前条第1項の規定により、外部記憶装置を利用することとなつた課長は、外部記憶装置を紛失し、又は外部記憶装置からの情報の漏洩等があつたときは、速やかに事故報告書を作成し、総務課長に合議の上、副村長に報告しなければならない。

2 外部記憶装置機器から情報漏洩が発生した場合は、課長は、以後責任をもつて対応をしなければならない。

(アクセス手段の管理)

第22条 使用者は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)を遵守し、パソコン等機器を利用するためのユーザーアカウント、パスワード等(以下「アクセス手段」という。)を厳重に管理し、機密の保持に努めなければならない。

2 使用者は、アクセス手段を他の者へ提供してはならない。

3 使用者は、他の者のアクセス手段を使いパソコン等機器又は業務システム等ヘ接続してはならない。

4 前2項の規定は、総務課長の承諾がある場合は、この限りでない。

(情報の管理)

第23条 使用者は、業務上作成した電子的記録をファイルサーバーに保存し、パソコン等機器内に保存しないよう努めなければならない。また、電子的記録については関係法令に基づく取扱いを行い、特に個人情報については個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び黒滝村個人情報保護法施行条例(令和4年12月黒滝村条例第25号)を遵守しなければならない。

2 使用者は、外部記憶装置への電子的記録の保存を行う場合は、必要最小限とし、紛失、盗難等がないように適切に管理しなければならない。

(ファイルサーバーの利用)

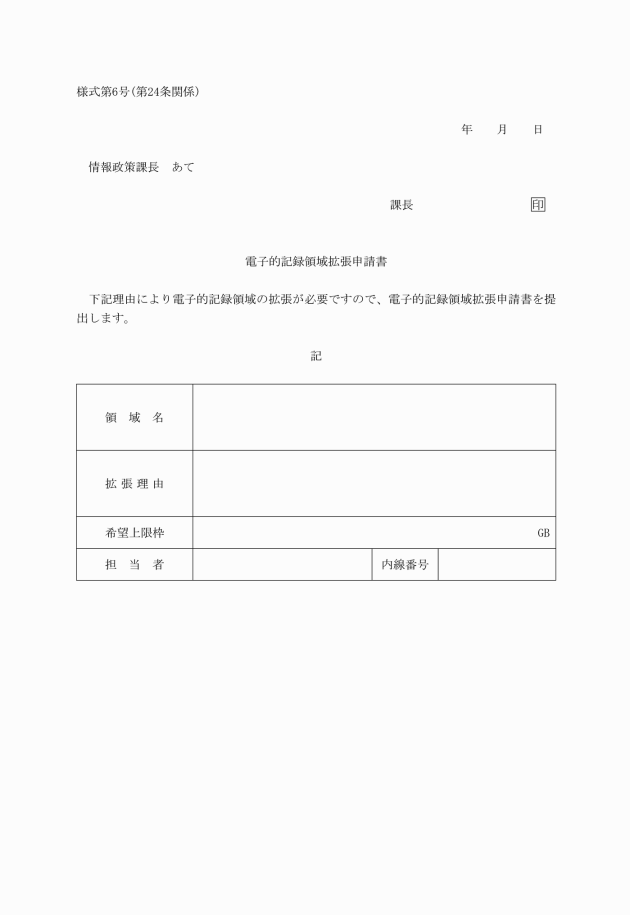

第24条 総務課長は、ファイルサーバーに各課室等で保存できる電子的記録量の領域に上限枠を定めて割り当てるものとする。

3 業務遂行上複数の課室等で同一の領域を利用する場合は、共有フォルダーを利用すること。ただし、共有フォルダーの利用は全庁的に利用可能なものを除き一時的な利用を原則とし、利用が終了した電子的記録は速やかに削除すること。

4 使用者は、ファイルサーバーを利用する際は、次の各号に掲げる基準に従つて利用しなくてはならない。

(1) 業務遂行上必要な電子的記録のみを保存し、私的な電子的記録は、保存しないこと。

(2) 定期的にファイルサーバーに保存されている電子的記録及びフォルダーの整理を行い、不要な電子的記録及びフォルダーは、速やかに削除すること。

(3) 繰り返し使用する書式は、雛形を保存すること。

(4) 引継ぎ等の一時的な利用の場合を除き、個人名フォルダーは、作成しないこと。

(5) 村長が別に定める文書分類に沿つて業務別及び年度別に電子的記録の分類を行うこと。

(6) 電子的記録及び簿冊となるフォルダーの件名は業務名や作成年度が判別可能なものとし、ファイルサーバー内検索機能で利用しやすいものとすること。

(7) 住民基本台帳システムから生成された個人情報を含む電子的記録及び特定個人情報を含む電子的記録は、保存してはならない。

(8) 機密性3に属する電子的記録を保存するときは、暗号化、読み取りパスワードの設定等により、権限のない第三者が容易に読み取ることのできないようにして保存すること。

(9) 動画や高画質な写真等の大容量の電子的記録は、外部記憶装置等に保存し、ファイルサーバーには保存しないこと。その他必要な電子的記録についても、重複するもの及び公文書として保管され再利用する予定がないもの等は削除し、ファイルサーバーの空き容量の確保に努めること。

(10) 5年以上前に作成された電子的記録は、削除すること。ただし、5年以上の間隔ごとに定期的に作成する必要がある計画等、長期的な保存が必要な施設図面及び施設修繕の記録、その他総務課長に許可を得た必要な電子的記録は除く。

(グループウェアの利用)

第24条の2 グループウェアが提供する機能は、次のとおりとする。

(1) メール及びメッセージ 電子情報を特定の使用者間で送受信する機能

(2) スケジュール 庁内の会議、行事等の予定管理及び利用者の予定管理を行う機能

(3) 施設予約 会議室、公用車等の予約状況を表示し、及び予約する機能

(4) ファイル管理 各所属及び職員が利用している届出等の様式、マニュアル等のファイルを登録及び利用する機能

(5) 掲示板 電子情報を掲載し、不特定の使用者に情報提供する機能

2 グループウェアの運用管理は、総務課長が行い、その職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) メールアドレス等の使用者情報を定めること。

(2) 利用内容及び利用方法について定めること。

(3) 情報保護を始めとした適正かつ円滑な管理運営及び利用促進に関すること。

3 グループウェアの使用者の範囲は、黒滝村職員(会計年度任用職員にあつては、総務課長が庁内ネットワークの利用者として適当であると認めた者)及び黒滝村職員と同等の守秘義務等に関する協定を結んだ他機関から派遣された者に限る。

4 所属課長は、所属課及び課員のグループウェアの使用状況を管理監督するものとする。なお、使用者は、機密保持のためパスワードを定期的に変更するものとする。

(1) メール及びメッセージ 受信者。ただし、所属課にあつては所属課長

(2) スケジュール 使用者。所属課にあつては当該所属課長

(3) 施設予約 会議室、公用車を所管する所属課長

(4) ファイル管理 全体に関するものは総務課長。所属課において掲載するものは当該所属課長

(5) 掲示板 全体に関する掲示板にあつては総務課長。所属課において掲載する掲示板にあつては当該所属課長

6 使用者及び管理者は、登録情報の内容に変更が生じ、又は不要となつた場合は、速やかにこれを更新し、又は削除するものとする。

7 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反する内容を含む情報等の掲示

(2) 他人を誹謗中傷するもの、又は特定個人の名誉を毀損する内容を含む情報等の掲示

(3) 個人情報に関わる内容については、個人情報保護法の趣旨に反すること。

(4) 著作権を侵害する情報等の掲示

(5) 機密情報を漏えいすること。

(6) 使用者情報及びパスワードの不正利用をすること。

(7) 運用管理者から使用許可を得ていない者に使用させること。

(8) 特定の政治・政党、思想・宗教に対する支持・不支持を表明する内容又は間接と直接を問わず営利目的の内容を含む情報の掲示

(9) 業務とは無関係な情報及び私的な情報の掲示

(10) 庁内ネットワークの機器及びソフトウェアに障害を与えるおそれのある情報等の掲示

8 グループウェアの庁内メール及びメッセージ及び掲示板で通知することができる内容は、黒滝村の組織内において完結するものであつて、公印及び文書番号を省略できるものとし、その方法は次のとおりとする。

(1) 通知文の起案時にその通知方法を明示すること。

(2) グループウェアを利用した庁内への通知は、原則として、付与された使用者情報からのメール又はメッセージの送信又は掲示板への掲載により行うものとする。

(3) グループウェアを利用した庁内への通知は、メール及びメッセージにあつては送信された日時、掲示板にあつては掲載された日時をもつて通知されたものとする。

(4) グループウェアにより庁内に通知する場合で、文書を添付する際は、宛先(職名等)、送信者名(職・氏名等)、件名等を記載することとし、簡易な内容については添付を省略し本文への記載とすることができる。

(5) 所属課長名をもつて通知する場合は、当該通知を所管する所属課より送信し、担当者名を末尾に記載すること。

(6) 課長宛に送信する場合であつて、当該通知の処理をすべき所属担当者が別に存在するときは、当該課長個人にあてて送信するとともに、当該所属課にあてて送信する。

(7) 課長宛てに送信する場合であつて、当該通知の処理等が特に必要ないと判断されるときは、当該課長個人に宛てて送信する。

(8) 通知を掲示板に掲載する場合は、当該所属課により掲載し、担当者名を末尾に記載すること。

(9) 掲示板に掲載することにより通知する内容は、不特定の職員を対象としたものとする。

9 スケジュール及び施設予約の使用に当たつては、次の各号に従うものとする。

(1) 会議室、公用車及び備品等の施設予約をする場合は、必要最低限の日時の予約に努めるものとし、予約後に取消しや変更が生じた場合には、速やかに修正をすること。

(2) 施設予約に当たつては、件名には必要最小限に省略した業務名、内容欄には参加者数及び予約担当者等が判別可能なものとし、グループウェア内検索機能で利用しやすいよう文字数を最小限とすること。

(3) 個人スケジュール等の入力に当たつては、入力内容が他職員から閲覧可能であることを踏まえ、前々項に準じ、特に個人の私的なスケジュールは入力しないこと。

(4) 出張時のスケジュール入力に当たつては、件名には必要最小限に省略した業務名及び括弧書で出張先市町村名、内容欄には業務時間及び具体的な出張場所を記入し、グループウェア内検索機能で利用しやすいよう文字数を最小限とすること。

10 ファイル管理に登録する内容は、全庁的に利用可能なもの又は当該情報を共有することが有益なものであつて、次に掲げるものとする。なお、ファイル管理への登録は、所属課単位で行うものとし、前項の登録を行つたときは、その旨をメール等により、職員に周知しなければならない。

(1) 庁内で利用する各種様式

(2) 各種統計データ

(3) 各種計画書

(4) 各種マニュアル

(5) その他有益と思われるもの

(パソコン等機器の持ち出しの制限)

第25条 使用者は、庁内ネットワークに接続されたパソコン等機器を庁舎外へ持ち出してはならない。ただし、やむを得ず庁舎外で業務を行う必要が生じた場合は、総務課長にパソコン等機器持出申請書を提出し、許可を得た上で、必要な処理を行い持ち出すものとする。

(協議等)

第26条 課長は、情報システムを導入する場合、既に庁内ネットワークに接続している情報システムを再構築する場合又は情報システムの機器を更新する場合は、計画を策定する段階で総務課長と協議しなければならない。

2 総務課長は、情報システムの構築の前後にかかわらず、庁内ネットワークの管理運用に支障を来すと認められる場合は、情報システムの接続を拒否することができる。

(故障等発生時の対応)

第27条 使用者は、パソコン等機器の故障等又は操作について、不明な点があるときは総務課電算担当者に相談し、総務課電算担当者はこれに速やかに応じなければならない。

(利用状況の監視)

第28条 総務課長は、庁内ネットワークに接続されているパソコン等機器の利用状況について監視を行い、接続されている周辺機器、インストールされているソフトウェアの状況、パソコンの動作及びプリンタの利用状況について記録を採取し保存するものとする。

2 総務課長は、ファイルサーバー及びグループウェアの利用状況について監視を行い、不適切な利用がされている場合は、所属課長を通じて使用者に指導することができる。

(機器の不正運用による利用停止)

第29条 総務課長は、使用者が庁内ネットワーク、パソコン等機器、業務サービス等を不正に運用していると判断したときは、直ちにその利用を停止及び電子的記録の削除等の必要な措置を講ずることができる。

(運用違反者の処置)

第30条 総務課長は、使用者の運用がこの規程その他の法令等に違反していると認めるときは、村長に報告しなければならない。

(情報セキュリティ事故)

第31条 使用者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは情報セキュリティ事故として直ちに所属長に報告しなければならない。

(1) 情報機器の紛失、盗難又は破損

(2) 情報機器及びネットワークの不正な利用

(3) ソフトウェアの違法コピー等の違法な利用

(4) パソコン等機器へのコンピュータウイルスの感染

(5) 個人情報又は非公開情報を記録した外部記憶装置及び記録媒体の紛失

(6) 個人情報又は非公開情報の漏洩

2 前項の規定により報告を受けた課長は、速やかに事故報告書を作成し、総務課長の合議の上、副村長に報告しなければならない。

(その他)

第32条 この規定に定めるもののほか、この規定の運用に関し必要な事項は、村長が定める。

附則

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

附則(令和5年規程第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

附則(令和6年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。