○黒滝村随意契約指針

平成27年1月30日

1 随意契約の考え方

地方公共団体が締結する契約(公共調達)は競争入札が原則であり、随意契約は競争入札の方法によらないで任意に特定の相手方を選択して契約を締結する例外的な方法です。

随意契約は、競争に付する手間を省略することができ、また、契約の相手方となるべき者を任意に選定するものであることから信用・能力等のある業者を容易に選定することが可能ですが、その運用を誤ると、公正な取引の確保を損なうおそれがあります。

このことから、地方自治法施行令(以下「令」という。)第167条の2第1項に、随意契約によることができる要件が列挙されており、随意契約はこれに該当する場合以外におこなうことができません。

本指針は、随意契約による場合の法令根拠や、事由の解釈が庁内において統一的かつ公正に行なえるよう定めるものであり、職員各位においては、この指針を参考にしながら、随意契約を行う場合であつても、できるかぎり競争性の確保を念頭に置いて、随意契約の適正な執行に努めてください。

また、契約状況は多様であり、ここに示すものに該当すれば、直ちに随意契約をすべきということではなく、また、ここに示したものしか随意契約ができないという趣旨のものでもありません。随意契約によるかどうかは、契約ごとの内容・性質・目的のほか、経済性、緊急性等を総合的に検証して慎重に判断してください。

2 随意契約の注意事項

随意契約による場合は、下記の事項を十分に検討し、慎重に判断してください。

(1) 根拠法令等の明確化

随意契約による場合は、令第167条の2第1項第1号から第9号の該当する号を明らかにすること。1者随契は、法令の該当が明らかであること及び真にやむを得ない理由がある場合に適用できます。

(2) 有利性の説明

随意契約による場合は、競争の理念に基づき、できるだけ多くの者から見積書を徴して、それらの者の価格を比較検討し、原則として最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方とすること。価格の有利性以外の事由による場合は、その内容を具体的に説明できること。単に過去の実績や「業務に精通している」、「特殊な業務」等を理由に随意契約とすることは適切ではありません。

(3) 少額随意契約の留意点

令第167条の2第1項第1号、村契約規則第16条第1項(少額随意契約)は、一定以下の金額については事務の軽減を主旨に随意契約ができる規定となつておりますが、合理的な理由もなく、故意に分割し少額随意契約とすることは適切ではありません。

(4) 見積書の徴取

随意契約により契約を締結しようとする場合は、村契約規則第16条第2項において「なるべく2人以上から見積書を提出させなければならない」となつており、この場合において、予定価格により下表に掲げる基準で取扱うものとします。

予定価格(税込) | 見積徴取者数 |

2万円未満 | 省略可 |

2万円以上5万円未満 | 1者以上 |

5万円以上~村契約規則第16条第1項各号に規定する額未満 | 2者以上 |

村契約規則第16条第1項各号に定める額以上 | 3者以上 |

※ 見積徴取にあたつては、競争性を発揮できるように業者を選定し依頼すること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、見積徴取者数を1人(特命随意契約)とすることができるが、その場合は原則として価格の妥当性を証する資料(積算資料、類似契約資料等)を作成すること。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定されるとき

(2) 他の者が見積書の提出を拒否したとき

(3) 災害時等特別の事情があるとき

(5) 説明責任

1者随契(特命随意契約)とする場合は、透明性を高めるため、どのような調査を行なつた結果、どのような理由で1者しかないと判断したのか等の過程(理由)を具体的に明らかにし、村民一般に対して説明できるものとしてください。この場合、少なくとも以下の点については、業務担当課で確認しておいてください。

① 他課・機関で類似業務が想定される場合の契約状況

② 近隣自治体等で類似業務が想定される場合の契約状況

③ 「特別な技術、機器、設備」を理由とする場合、1者しかない状況を具体的に説明できること。

④ 契約相手方は、委託する主要な業務を、再委託する実態はないか

⑤ 複数年同一業者と契約している場合、法令や状況変化で競争性を働かすことはできないか

⑥ 内容(仕様)の変更や工夫(業務の合体・分割等)で入札ができる余地はないか

(6) 一括再委託の禁止

委託契約の相手方が契約を履行するに当たつては、委託契約の全部または主要な部分を一括して第三者に委託することは適切ではありません。契約金額の相当部分が再委託先に支払われている場合や契約の目的となる事務又は事業の主要な部分以外を再委託とする必要が生じた場合は、再委託を行なう必要性や業務の範囲、金額及び再委託を行なう相手方の名称・住所を委託業者より書面にて提出させ、業務担当課で妥当性を審査してください。

(7) 継続事業

複数年継続して同一の業者を契約の相手方とする場合は、社会状況等の変化や新規業者の参入、事業内容の工夫等で、競争性を働かせることができないかを確認し、単に前年度から漫然と継続することがないよう留意すること。

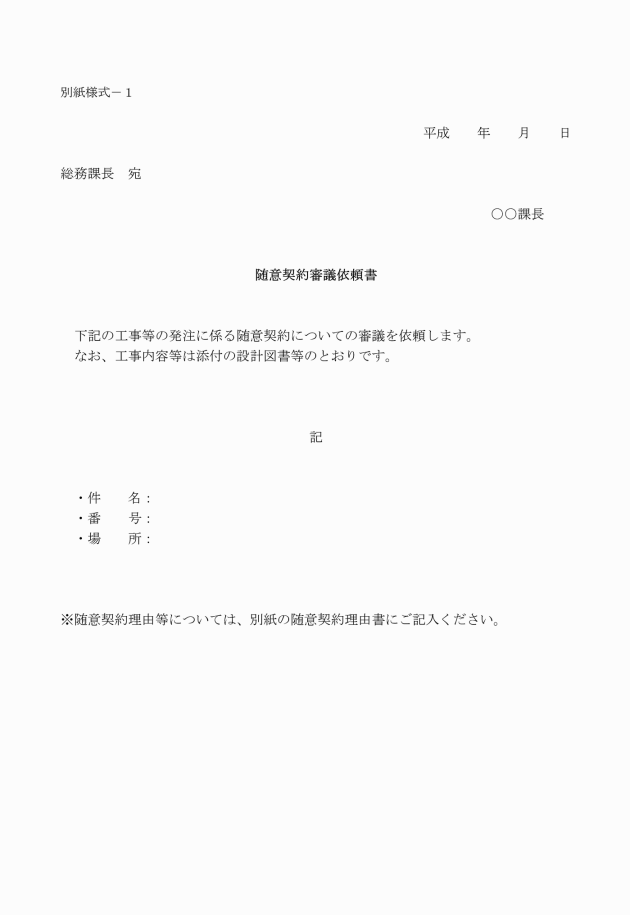

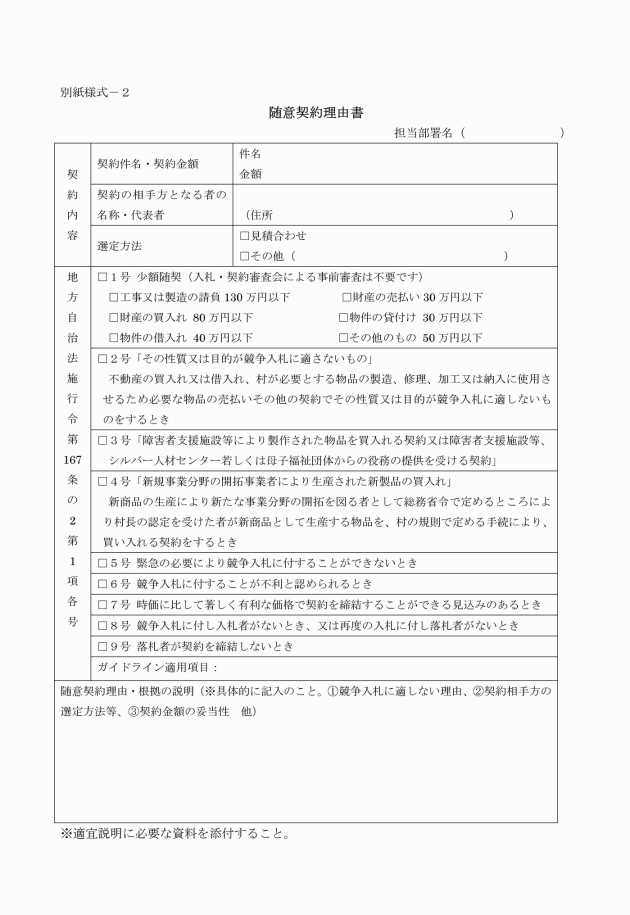

3 入札契約審査会の審議

黒滝村建設工事等に係る業者選定要領第7条第2号に基づき、少額随意契約(令第167条の2第1項第1号、黒滝村契約規則第16条第1項)以外で随意契約を行おうとする場合、審査会の審議が必要となります。事前(1週間前まで)に随意契約審議依頼書(別紙様式)を提出し、審査会の審議を経てください。ただし、緊急性のある場合等については、事後報告も可能とします。

4 令第167条の2第1項第1号~第9号の例示等

【地方自治法施行令第167条の2第1項】

第1号 | 売買、賃貸、請負その他の契約でその予定価格(単価契約にあつては、購入等の予定単価に予定数量を乗じた金額。賃貸の契約にあたつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が、黒滝村契約規則第16条第1項で定める額を超えないものとするとき。 | ||||

【適用するための要件】 | |||||

契約種類 | 予定価格 (税込) | 適用 | |||

(1) 工事又は製造の請負 | 130万 | 建設工事のほか、建築物等の修繕、印刷製本(製作請負)を含む | |||

(2) 財産の買入れ | 80万 | 地上権、特許権等の無体財産を含む、土地、建物から消耗品、物品の一切の財産の購入等 | |||

(3) 物件の借入れ | 40万 | 土地、建物、機械、器具等の有体財産(無体財産は除く)の借入れ | |||

(4) 物財の売払い | 30万 | 「(2) 財産」の売払い | |||

(5) 物件の貸付け | 30万 | 「(3) 物件」の貸付け | |||

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万 | 物品の修理、業務委託、役務の提供及び電子複写サービス等の契約等 | |||

※本号を適用させるため、作為的に分割することは認められない。 ※本号に該当する場合は、第2号以下の各号を適用しないものとする。 | |||||

第2号 | 不動産の買入れ又は借入れ、村が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 | ||||

【適用するための要件】 ■性質又は目的が競争入札に適しない 1 契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの ・法令等の規定により、契約の相手方が一に定められているもの ・主要施策として位置づけられている等の理由で契約の相手方が一に定められているもの ・他の地方自治体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの ・国、地方公共団体のみが契約の相手方として許されているもの 2 相手方を選定できる余地のないもの ・特定の土地・施設等を所有又は管理している者等と契約する場合 ・特殊な技術や技能、資格等を要し代替する者がいない場合 3 寄せられた提案等を検討、評価することにより契約の相手方を選定することが望ましいもの | 【主な該当例】 (ア)法令、条例、規則等の規定により履行できる者が特定される業務 (イ)契約の相手方を一のものとすることについて、主要事業に位置づけられている等、村として意思決定がなされており、外部に対しそのことを明確に説明できるもの (ウ)他の地方自治体との取決めにより、契約の相手方が一に定められているもの (エ)国、地方公共団体のみが契約の相手方として許されているもの (オ)特定の土地・施設等を所有又は管理している等、村が契約の相手方を選択できる余地のないもの (カ)特殊工法等の新開発工法や、新開発製品を用いる必要がある業務 (キ)実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、履行可能な者が特定される業務 (ク)測量、設計、設備・機器等の補修(修繕)・修理・保守管理、又は各種調査・分析等において、特殊な技術、手法又は機械器具を用いる必要があるため、当該業務の履行が可能な者が特定される業務 ※「特殊の技術、手法又は機械器具を用いる必要がある業務」とは特許権を有するなど、当該者が唯一保有する独自技術、又は当該者のみが有し、その他の者では知り得ない技術(設計・製作基準や設計・製図等(一般的には社外秘))に基づかなければ、その契約を履行することが困難である業務 (ケ)物品購入において、当該物品の入手先が、製造者や販売代理店一者に限定される場合 (コ)既に契約した業務と密接不可分の関係(既に契約した業務と一連となつて機能を発揮する関係)にあり、当該契約の相手方以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある業務 (サ)採用試験問題の印刷先のように契約内容を秘密にする必要がある場合 (シ)賃貸借契約の場合、リース期間満了後に、その期間を延長することについての業務上必要があるため、相当と認められる期間に限つて行う賃貸借契約の継続 (ス)コンペ方式やプロポーザル方式等の競争ないし比較により契約の相手方を予め特定している業務 (セ)市場価格が一定している場合で、競争に付する必要がないとき | ||||

第3号 | 障害者支援施設等により製作された物品を買入れる契約又は障害者支援施設等、シルバー人材センター若しくは母子福祉財団からの役務の提供を受ける契約をするとき。 ※村契約規則第16条の2に基づき要公表 | ||||

第4号 | 新規事業分野の開拓事業者により生産された新商品の買入れの契約をするとき。 ※村契約規則第16条の2に基づき要公表 | ||||

第5号 | 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 | ||||

【適用するための要件】 ■緊急の必要 自然災害等により、現実に被害が発生しているか、村民の生命、財産に対する被害の発生に緊迫性があると客観的に判断されるとき ・被害の発生に緊迫性があること ・公告の期間を短縮してもなお競争入札に付する暇がないようなとき ・競争入札に付していては、契約の目的を達成できないこと ※事務の遅延により競争入札に付する期間が確保できないような主観的な事由では適用できない。 | 【主な該当例】 (ア)災害及び設備機器の故障に伴う業務 ・水道、浄化槽施設等の設備機器等の故障において直ちに機能を復旧しなければ施設の運転に支障をきたす場合に行う応急業務 ・防災施設、排水施設等の設備機器等の故障において、防災機能を保持するうえで、常に稼動できる状態を保たなければならない機器等の故障時に行う応急業務 ・エレベーター等設備機器、遊具設備等、予見不可能な業務が発生した場合で、即時の対応が求められる業務 (イ)供用施設等の損壊(被害を受けたものを含む。)又は不具合にかかる応急工事に関連する業務 ・施設等の破損又は不具合により、大気汚染や水質汚濁等環境への被害をもたらすおそれのある場合におこなう点検整備等の応急業務 ・施設等の破損又は不具合により処理できなくなつた下水汚泥、浚渫土等の廃棄物の緊急処分に係る応急業務(廃棄物処理、運搬等) ・その他、建物施設等の破損又は不具合により、緊急に復旧しなければ利用者の利便性、安全性を損なう場合に行う点検整備等の応急業務 (ウ)堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の災害への対応やその未然防止のための応急工事に関連する業務 (エ)OAシステム、インターネットを通じた申請・申込み等住民サービスを提供している場合で、緊急に復旧しなければ利便性が著しく低下する場合の応急業務 (オ)公の秩序維持のための警備に関連する業務、災害発生時の住民避難に関する業務 (カ)物品購入で、天変地異その他災害等により緊急の調達の必要があるとき (キ)物品購入で、感染症(鳥インフルエンザ、ノロウイルス、SARS等)発生時の蔓延防止のために緊急に薬品等の物品を購入する場合 (ク)衆議院解散に伴う選挙事務等、事前に準備することが困難であり、かつ、短期間に対応しなければならない業務に必要な物品を購入する場合 | ||||

第6号 | 競争入札に付することが不利と認められるとき。 | ||||

【適用するための要件】 ■競争入札に付することが不利と認められる 1 競争入札によつて得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して、得失相償わないと認められるとき。 2 現に履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。 3 買入れを必要とする物品が多量であり、購入先を分けて買入れなければ価格を騰貴させるおそれがあるとき。 4 早急に契約をしなければ著しく不利な価格をもつて契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。 | 【主な該当例】 (ア)現に契約履行中の業者に引き続き実施させた場合、期間の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる次のような業務 ・当初予期し得なかつた事情の変化等により必要となつた業務 ・本体業務と密接に関連する付帯的な業務 ・入札において、落札者が決定しなかつた場合において、契約の相手方が決定するまでの必要最小限の期間の業務 ・施設管理業務等、継続を必要とする業務(予算議決後の入札手続きによつては、年度当初に次の入札を実施するまでの間の現契約者との契約) (イ)他の発注に係る実施中の業務の内容と重複、若しくは関連する業務で、実施中の者に実施させた場合には期間の短縮に加え、業務の円滑な実施を確保するうえで有利と認められる業務 (ウ)同一構内(隣接地は除く)において施工中、想定外の事由で他の工事を要する場合に同一業者に施工させる場合 (エ)機器、設備等の設置業者に依頼する場合(同等の技術を有する他の業者の選定を妨げるものではない。) (オ)業務履行中の受注者自体の事情により履行できなくなつた残業務で、早急に着手しなければ、村民生活に影響が出て、村も損害をこうむるおそれがある場合。(履行期間が長期間存在する場合は、速やかに入札に付し、新たな受注者が決定するまでの期間) (カ)令第167条の2第1号第8号又は第9号の規定に基づく随意契約ができなかつた場合で、業務の開始期間が迫つていることから、競争入札に付していては契約の目的を達成することができない業務。 | ||||

第7号 | 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがあるとき。 | ||||

【適用するための要件】 ■時価に比して著しく有利な価格 予定価格から勘案して、明らかに有利といえる価格。 ※判断基準は明確にできるものではないこと、また、競争入札に付した場合より安価になるかどうかも不確定であることから、適用にあたつては、品質、性能等が問題なく、市場調査や、予定価格から勘案しても競争入札に付した場合よりはるかに有利な場合とする。 | 【主な該当例】 (ア)相手方が多量に在庫を保有し、通常価格より著しく廉価で購入が可能である場合 (イ)印刷業務における原版保持、又過去に受注した業務のノウハウや資料等を保有しているなど、著しく有利な価格で契約を締結することが明確になつているもの (ウ)機器、設備等の設置業者に依頼する場合(同等の技術を有する他の業者の選定を妨げるものではない)で、著しく有利な価格で契約を締結できることが明確になつているもの (エ)既に手続きを経て、単価契約の締結がなされている物品を購入する場合 | ||||

第8号 | 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 | ||||

【適用するための要件】 「競争入札に付し入札者がないとき」は、設計見直し等による予定価格変更、入札参加資格の見直し、又は、指名業者の組み替え等のうえ再度公告入札を行うものとし、再度公告入札に付してもなお落札者となるべきものがいないときに、同号の適用を判断することとする。 ※村入札執行要綱第25条 | |||||

第9号 | 落札者が契約を締結しないとき。 | ||||

【適用するための要件】 入札の結果、落札者があつたにもかかわらず当該落札者が契約を締結しないとき。この場合、落札金額の制限の範囲内で、かつ履行期限を除くほか、当初競争入札に付するときに定めた条件を変更することはできない。 本号を適用する場合、原則として落札となつた札を入れた次順位の者に見積書の提出を求める。この場合において、この見積書が落札価格に達しないときは、次の次順位の者に見積書の提出を求めるものとする。 尚、入札参加者全員が落札価格に達しなかつた場合は、再度競争入札を行うものとする。 | |||||

5 契約の相手方

随意契約の相手方は、取扱業者が限定される場合や災害等緊急の場合など合理的かつ客観的な事由がある場合を除き、原則、入札参加資格者名簿に登録されている業者から選定してください。

黒滝村競争入札参加資格者指名停止等措置要領により指名停止期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方とできません。(災害等真にやむをえないとき等は、この限りではありません。)

6 公表

随意契約を締結したときは、次の各号により公表するものとします。

(1) 公表の対象

村契約規則第16条第1項各号に定める額を超えるもの。

ただし、秘密保持の必要がある場合は公表の対象としない。

(2) 公表の内容

① 件名

② 契約日

③ 契約期間

④ 契約の概要

⑤ 契約の相手方

⑥ 契約金額

⑦ 随意契約した理由及び随意契約の相手方を選定した理由

⑧ 見積参加者名及び見積金額

⑨ 発注担当課

(3) 公表の時期

随意契約を締結したときは、速やかに公表するものとします。

(4) 公表の方法

① 公表は、総務課窓口において閲覧による掲示とし、契約の相手方とした理由等その他詳細事項については、当該契約の所管課窓口において閲覧等により対応します。

② 閲覧期間は、当該年度の3月31日までとします。

(5) 公表の例外

村の行為を秘密にする必要がある場合(ただし、単に契約締結権者が必要と判断しただけでなく、客観的に秘密にする必要が求められる。)は、公表の対象としません。

附則

この指針は、平成27年4月1日から施行する。