○黒滝村郵便入札執行要領

平成27年1月30日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、黒滝村において執行する建設工事請負、業務委託、役務提供及び物品調達(以下「工事等」という。)の入札について、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 郵便入札を行う工事等は、一般競争入札により契約を締結しようとするもの、及び指名競争入札の方法により契約を締結しようとする工事等とする。

(入札の公告等)

第3条 入札執行者は、工事等を郵便入札で入札に付そうとするときは、黒滝村入札執行要綱(平成27年1月30日要綱第1号。以下「入札執行要綱」という。)第2条に定める入札公告等において次に掲げる事項についても明示するものとする。

(1) 当該入札が郵便入札により実施される旨

(2) 入札書の郵送方法、送付先及び到達期限

(3) 開札日時及び場所

(4) 郵便入札にあたり必要と認める事項

(入札書等の郵便方法)

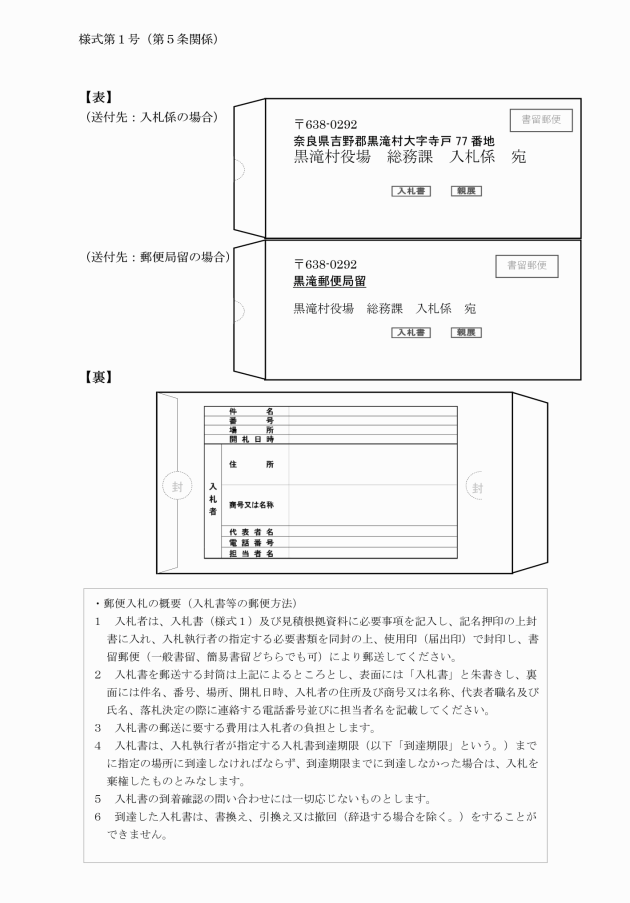

第5条 入札者は、黒滝村契約規則(平成27年1月30日規則第1号。以下「契約規則」という。)第5条に規定する入札書に必要事項を記入し、記名押印の上封書に入れ、入札執行者の指定する必要書類を同封の上封かん及び封印し、他に指定のない限り、書留郵便により郵送しなければならない。

2 入札書を郵送する封筒は様式第1号によるところとし、表面には「入札書」と朱書きし、裏面には工事名、工事場所、開札日時、入札者の住所及び商号又は名称、代表者職名及び氏名、電話番号、並びに担当者名を記載するものとする。

3 入札書の郵送に要する費用は入札者の負担とする。

4 入札書は、入札執行者が指定する入札書到達期限(以下「到達期限」という。)までに黒滝村役場に到達しなければならず、到達期限までに到達しなかつた場合は、入札を棄権したものとみなす。

5 入札書の到着確認の問い合わせには一切応じないものとする。

6 到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回(辞退する場合を除く。)をすることができない。

(入札辞退)

第6条 入札者は、開札が行われるまではいつでも入札を辞退することができる。

(1) 辞退届を持参、若しくは書留郵便により郵送する。

(2) 辞退する旨を記載した入札書を書留郵便により郵送する。

3 入札者は、入札書の郵送後であつても、開札執行までは当該入札を撤回の上辞退することができる。この場合における辞退の方法は、辞退届の持参によるものとする。

(入札保証金)

第7条 入札保証金については、契約規則第4条ただし書きの規定によりその全額を免除される場合を除き、入札者は到達期限までに事前納付しておかなければならない。

2 入札保証金の納付については、原則持参によるものとし、納付場所等については第3条に規定する入札公告等に記載するものとする。

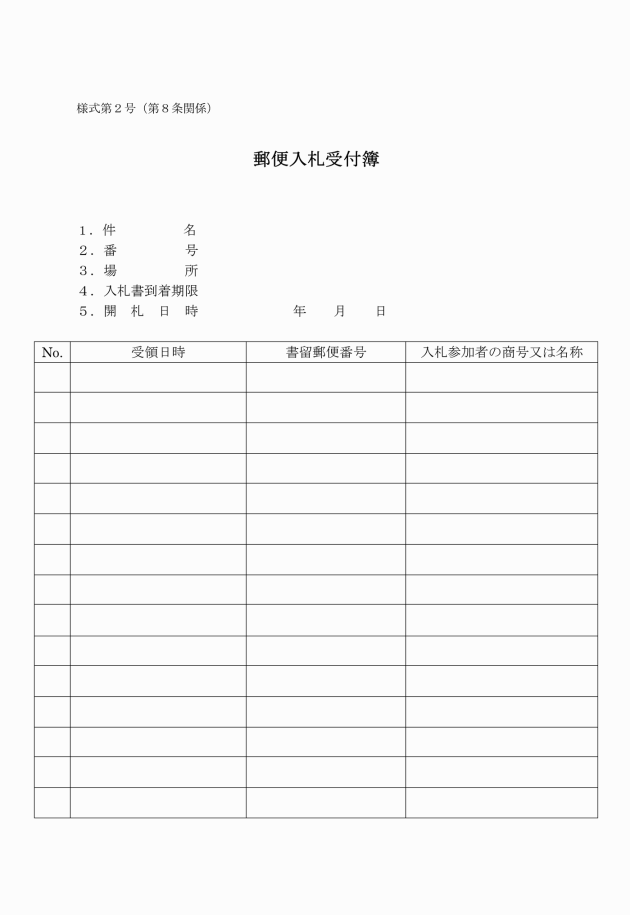

(入札書の受領、保管等)

第8条 入札執行者は、入札書を受領したときは、郵便入札受付簿(様式第2号)に受付日等の必要事項を記入するとともに、入札書を封かんのまま開札日時まで厳重に保管しなければならない。

2 入札執行者は、開札前においては、いかなる理由があつても封筒を開封してはならない。

(開札の立会)

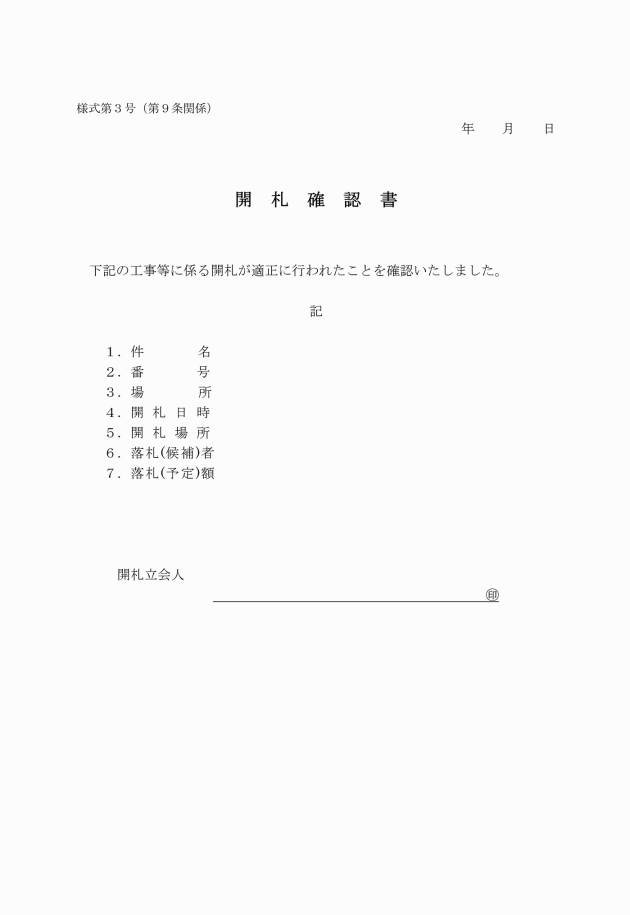

第9条 入札執行者は、郵便入札に付した場合は、当該入札に係る事業担当課及び入札担当課以外の職員1名を開札の立会人として選定し、開札に際し立会わせるものとする。

(1) 入札参加者の確認

(2) 封筒が開封されていないことの確認

(3) 入札書の内容確認

(4) 無効となる入札書等の確認

(5) 落札業者及び落札金額の確認

(開札)

第10条 入札の開札は、入札執行者、開札事務従事職員及び前条により選定した開札立会人により執行する。入札者は原則として1業者につき1名が開札を行う場所(以下「開札場」という。)に入場し見学することができる。

(落札の決定方法)

第11条 入札執行者は、次により落札決定を行うものとする。

(1) 落札者は、入札書比較価格以内(最低制限価格を設定した場合は、最低制限比較価格以上入札書比較価格以内)で最低の価格をもつて入札した者とする。

(2) 落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の「100分の10」に相当する金額を加算した金額とする。

(3) 落札が決定した場合は、落札者及び落札価格を開札立会人に発表し、入札の終了を宣言するものとする。

2 落札者に対しては直ちに電話等にて落札の旨を連絡するものとし、入札結果については、入札執行要綱第27条の規定するところにより公表を行うものとする。

3 開札の結果、落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、落札決定を保留した上で、当日または後日、開札事務従事職員及び当該入札者(代理人を含む。)の立会いのもと、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第167条の9(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき「くじ引き」を行い、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

4 入札執行回数は2回(予定価格を事前に公表する入札の場合にあつては1回)とし、落札者となるべき者がない時は入札の打ち切りを宣言するものとする。

(入札の無効)

第12条 郵便入札においては、入札執行要綱第18条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。なお、無効となつた入札書等については返却しないものとする。

(1) 書留郵便以外の郵送、持参、ファクシミリ、電報、電子メール等郵便入札の方法によらない入札

(2) 入札書到着期限後に到着した入札

(3) 郵便入札封筒に記載の工事名又は差出人名と、同封された入札書の工事名又は入札者名が相違する入札

(4) 郵便入札封筒に工事名又は差出人名等の記載がなされていない入札

(5) その他入札執行者において無効と認められる入札

(入札の延期、中止又は取消し)

第13条 入札執行者は、郵便事情等により事故が発生する等、適正な郵便入札の執行ができないと認められるときは、入札の延期し、中止又は取消をすることができる。

(その他)

第14条 この要領に定めるもののほか、郵便入札の執行に必要な事項は、入札執行要綱によるほか入札執行者が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年要領第2号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年要領第5号)

この要領は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和5年要領第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

附則(令和6年要領第1号)

この要領は、令和6年4月1日から施行する。