○黒滝村学童保育に関する条例施行規則

平成25年12月13日

規則第10号

(目的)

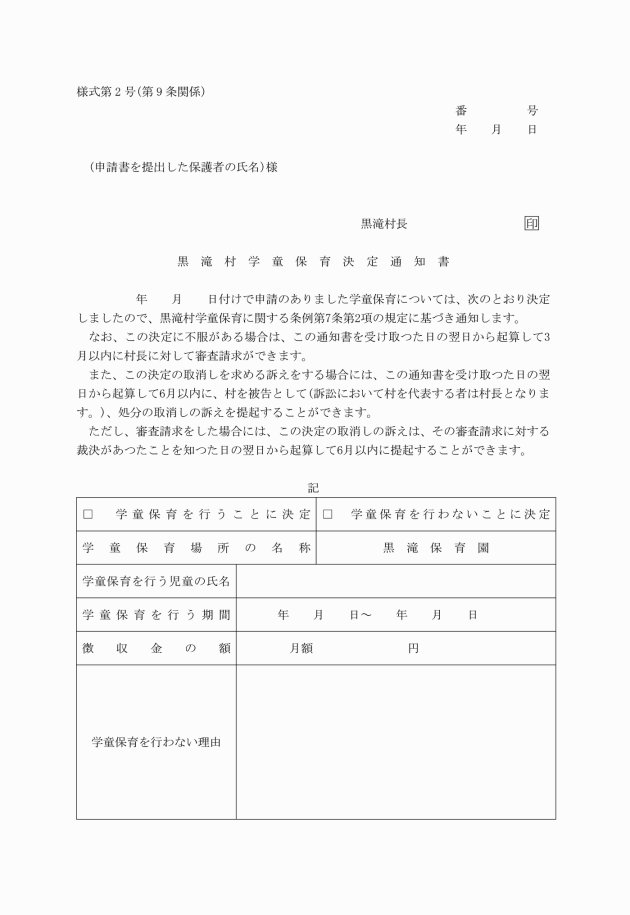

第1条 この規則は、黒滝村学童保育に関する条例(平成25年12月黒滝村条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、学童保育に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 学童保育 条例第1条に規定する学童保育をいう。

(2) 保育園 条例第3条第1項の規定に基づき確保された保育場所をいう。

(3) 学童保育児童 条例第7条第2項の規定に基づき、村長が学童保育を行うことを決定した児童をいう。

(4) 小学校 条例第2条第1号に規定する小学校をいう。

(5) 休業日 条例第6条第1項第2号イに規定する休業日をいう。

(6) 指導員 条例第5条第1項の指導員をいう。

(7) 徴収金 条例第8条第2項に規定する徴収金をいう。

(保育園の活動内容)

第3条 保育園においては、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 学童保育児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定を図ること。

(2) 学童保育児童の遊びの活動への意欲及び態度の形成を図ること。

(3) 学童保育児童の遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上を図ること。

(4) 学童保育児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡を図ること。

(5) 学童保育児童の家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、学童保育児童の健全育成上必要な活動

(保育園の定員)

第4条 保育園の定員は、次のとおりとする。

名称 | 定員 |

黒滝保育園 | 20人未満 |

(保育園の閉園日及び開園時間)

第5条 保育園を閉園する日(以下「閉園日」という。)は、黒滝村へき地保育所設置条例施行規則(平成25年12月黒滝村規則第9号)第4条の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げる日のほか、村長が必要と認める日

(1) 小学校(学童保育児童が就学している小学校に限る。以下この項において同じ。)の休業日でない日 小学校の授業が終了したときから午後7時まで

3 村長は、災害その他学童保育の運営上特に必要と認める場合には、閉園日を変更し、又は開園時間を延長し、若しくは短縮することができる。

(1) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)の規定による保育士の資格

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定による教諭の免許

2 指導員の給与、勤務時間、休暇等については、次に定めるもののほか、別に定めるところによるものとする。

(1) 週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)及び勤務時間の割振りは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月黒滝村条例第25号)第4条第1項に規定する特別の形態によつて勤務する必要のある職員の例による。

(2) 休憩時間は、保育園長または所管する部局の長(以下「所属長等」という。)が学童保育の実情に応じて割り振るものとする。

3 指導員は、所属長等の命を受け、学童保育業務に従事する。

4 指導員は、次に掲げる書類を作成し、毎月分について当該月の翌月の5日までに所属長等に報告しなければならない。

(1) 学童保育を行つた日の記録

(2) 学童保育児童の状況に関するもの(月を単位とするものに限る。)

(対象児童の要件等)

第7条 条例第6条第1項第2号の「規則で定める状態」とは、保護者の監護を受けることができない児童の状態が次の各号のいずれにも該当する場合をいう。

(2) 引き続いて3月を超える場合又は3月を超えることが予想される場合

3 条例第6条第2項の「規則で定める休業日」とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 黒滝村立学校の管理運営に関する規則(平成12年6月黒滝村教育委員会規則第3号)第3条第1項第3号に掲げる夏期休業日

(2) 前号に準ずると村長が認める夏期における休業日

(学童保育の申請)

第8条 条例第7条第1項の申請は、学童保育を受けようとする日の5日前までに行わなければならない。ただし、保護者の疾病、傷害その他の事由により学童保育を受ける必要が急を要する場合は、この限りでない。

3 前項後段の期間は、年度(一の年における4月1日から翌年の3月31日までをいう。)を超えることはできない。ただし、当該期間が6月を超えない場合は、この限りでない。

(1) 労働の場合 就業し、又は就業しようとする事業所の長(事業を営んでいる場合にあつては、民生委員、児童委員その他村長が認める者)

(2) 疾病又は傷害の場合 医師、民生委員、児童委員その他村長が認める者

(3) 前2号に掲げる場合以外の事由の場合 当該事由を証明することができる者(村長が認めた者に限る。)

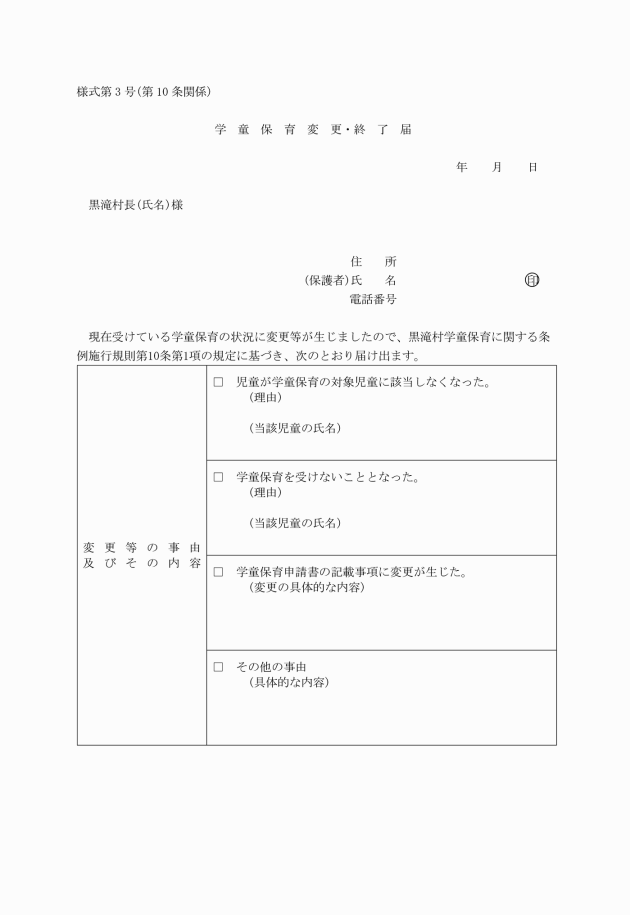

(学童保育の変更等の届出等)

第10条 学童保育児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 当該学童保育児童が条例第6条に規定する対象児童に該当しなくなつた場合

(2) 学童保育を受けないこととなつた場合(前号の場合を除く。)

(3) 第8条第2項の申請書の記載事項に変更が生じた場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該学童保育児童の学童保育に関し変更があつた場合

(休園等の連絡等)

第11条 疾病、傷害その他の事由により開園時間の全時間において学童保育を受けないこととなる学童保育児童の保護者は、電話その他確実な方法によりあらかじめその旨を所属長等又は当該学童保育を受けている保育園に連絡しなければならない。ただし、あらかじめ連絡できないことがやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

2 開園時間の中途で学童保育を受けないこととなる学童保育児童の保護者は、あらかじめその旨を所属長等又は当該学童保育を受けている保育園に連絡しなければならない。

(事故処理等)

第12条 保育園において、学童保育児童に疾病、傷害その他の事故(以下「事故」という。)が発生した場合には、指導員は、直ちに必要な措置を講じるとともに、速やかに当該学童保育児童の保護者に連絡し、及び所属長等に報告しなければならない。

2 保育園に異常その他の欠陥が生じた場合には、指導員は、学童保育児童の安全を確保するため直ちに必要な措置を講じるとともに、速やかに所属長等に報告しなければならない。

3 学校保健安全法(昭和33年4月法律第56号)第19条の規定により出席を停止される学童保育児童(これに準ずると認められる学童保育児童を含む。)は、当該出席を停止される期間中学童保育を受けることができない。

4 保育園において発生した学童保育児童の事故の治療等に係る費用については、当該事故が災害の場合、保育園の欠陥の場合その他学童保育児童の責によるものでない場合を除き、当該学童保育児童の保護者が負担するものとする。

5 保育園から家庭までの間において学童保育児童に事故が発生した場合における当該事故の治療等に係る費用については、当該学童保育児童の保護者が負担するものとする。

6 村長は、全国町村会総合賠償補償保険事業により補償される場合を除き、保育園又は保育園から家庭までの間において発生した学童保育児童の事故のため、必要最小限の措置を講じるものとする。ただし、当該措置は、前2項の規定に優先するものではない。

(徴収金の免除)

第13条 条例第8条第2項に規定する徴収金は、次に掲げる児童に対しては、徴収しないものとする。

3 前項の計算の結果、徴収金の額に1円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てるものとする。

3 納付期日(前項の規定により納付期日が延期された場合は、当該延期後の納付期日)が金融機関の休日である場合には、その日後において最も近い金融機関の休日でない日を納付期日とする。

4 前3項に定めるもののほか、徴収金の納付について必要な事項は、村長が別に定める。

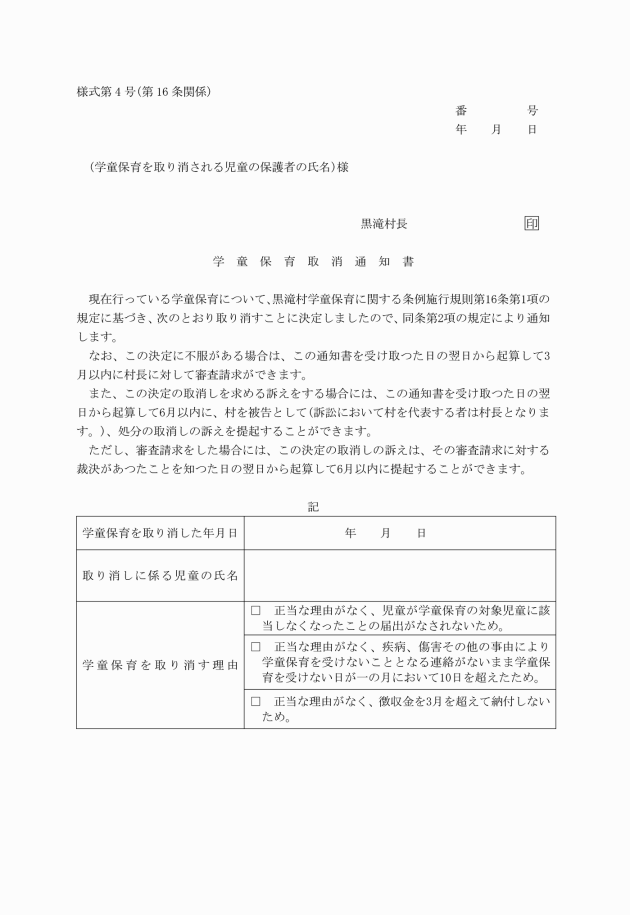

(学童保育の取消し)

第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、学童保育を取り消すことができる。この場合において、村長は、その状況を十分調査して事実を確認しなければならない。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる場合において、同条第2項の届出(口頭による申出を含む。)がなされない場合

(3) 保護者が徴収金を3月を超えて納付しない場合

3 第1項第2号の「10日」の算定は、暦日によるものとする。

(徴収金の還付)

第17条 第15条の規定に基づき納付された徴収金は、還付しない。ただし、村長が特別の事由があると認める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

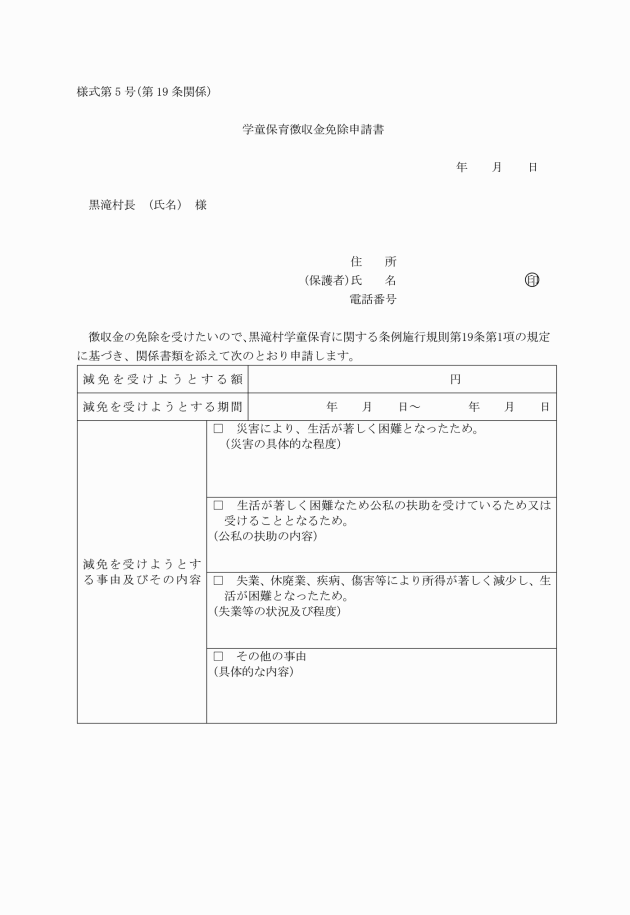

(1) 災害により、生活が著しく困難となつた場合 当該災害の程度に応じ、村長がその都度定める割合

(2) 生活が著しく困難なため公私の扶助を受ける場合 10分の10以下

(3) 失業若しくは休廃業又は疾病若しくは負傷その他の事由により所得が著しく減少し、生活が困難となつた場合 当該事由及び生活が困難な状態に応じ、村長がその都度定める割合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長が減免することを必要と認める場合 村長がその都度定める割合

(減免の申請及び決定)

第19条 減免を受けようとする保護者は、学童保育徴収金免除申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。この場合において、当該減免を受けようとする事由を証明する書類を添付しなければならない。ただし、村長において当該事由が確認できる場合は、この限りでない。

2 村長は、前項の申請書の提出があつたときには、速やかにその内容を審査して減免を行うかどうかを決定し、その結果を当該申請書を提出した保護者に通知しなければならない。

3 第1項の届出が減免を受ける事由の消滅である場合には、当該減免は、当然終了するものとする。

(減免の取消し等)

第21条 村長は、減免を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該減免を取り消し、又はすでに減免した徴収金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により減免を受けていることが判明した場合

(2) 現に減免を受けている事由に異動がある場合において、正当な理由がなく、前条第1項の異動届を提出しない場合

2 前項の規定により減免を取り消す場合及びすでに減免した徴収金の全部又は一部の返還を命ずる場合には、文書によらなければならない。この場合において、その理由を明記しなければならない。

(その他)

第22条 条例第10条の規定に基づき、保育園の運営など学童保育に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒滝村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒滝村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の黒滝村保育の実施に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒滝村学童保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒滝村児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の黒滝村子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の黒滝村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第9条の規定による改正前の黒滝村子ども医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第11条の規定による改正前の黒滝村母子保健法に基づく措置に関する規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の黒滝村障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の黒滝村心身障害者医療費助成条例施行規則及び第15条の規定による改正前の黒滝村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。