○黒滝村伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年3月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行つた妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を一体的な実施に関し、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業(以下「本事業」という。)の実施主体は黒滝村(以下「村」という。)とする。

(事業開始日)

第3条 事業開始日は令和5年3月9日とする。

(事業区分)

第4条 本事業の区分は以下のとおりとし、区分ごとの事業内容については別添によること。

(1) 伴走型相談支援(別添1)

(2) 出産・子育て応援給付金(別添2)

(その他)

第5条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この要綱は、令和5年3月9日から施行する。

別添1(第4条関係)

伴走型相談支援

第1 対象者

黒滝村に住民票のある、全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)を対象とする。

第2 実施体制

伴走型相談支援は、黒滝村子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)において実施する。

第3 実施内容

以下のⅠからⅣに基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図る。

Ⅰ 妊娠の届出時の面談等

(1) 面談等の対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。なお、可能な限り、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。

(2) 面談等の実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠の届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。

なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であつて、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。

(3) 面談等の実施内容

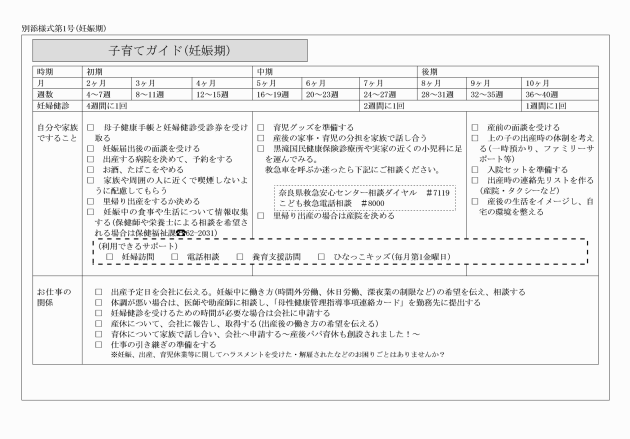

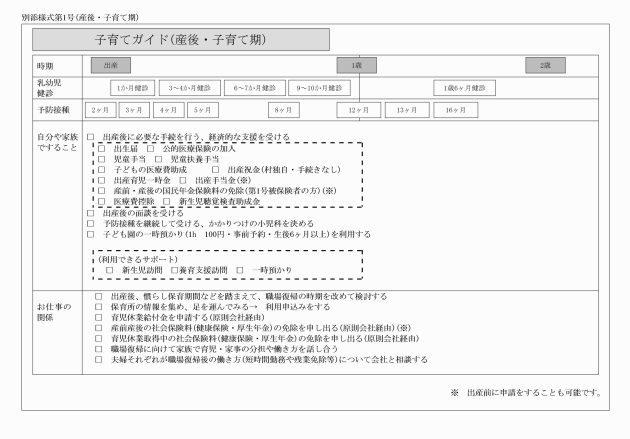

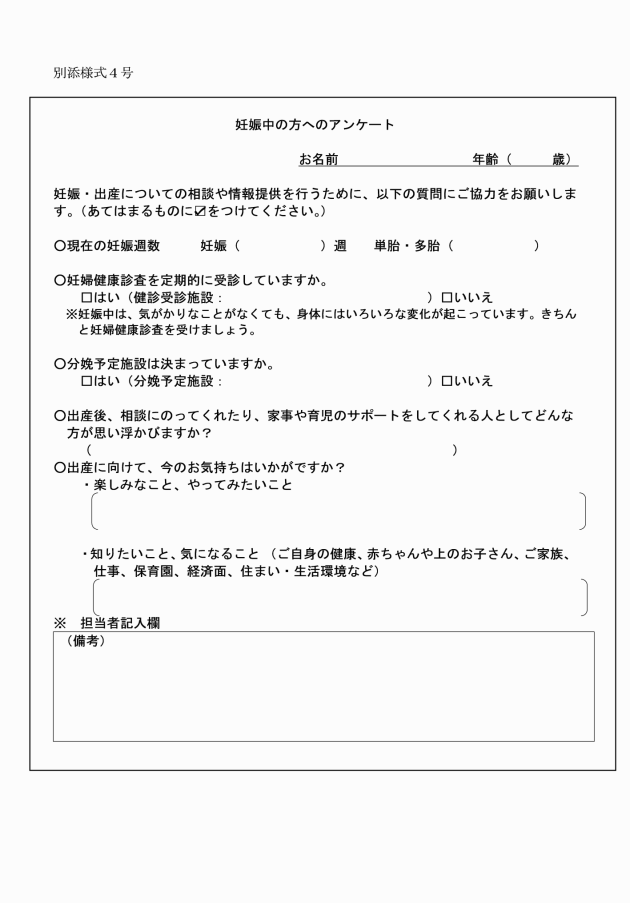

センターは、妊娠の届出をした妊婦に対し、アンケート(妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために村が定めるアンケート。以下「妊娠届出時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイド(別添様式第1号)を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなど(全体像及び特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。

また、別添2に定める出産・子育て応援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診、その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 面談等の実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦がセンターの相談窓口等に来訪した上での対面による面談又はオンラインの画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。

ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合には、保健師が居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。

Ⅱ 妊娠8か月頃の面談等

(1) 面談等の対象者

妊娠8か月頃の妊婦のうち、アンケートの回答内容により、面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と市町村が判断した者とする。なお、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

(2) 面談等の実施時期

妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。

(3) 面談等の案内、面談等の対象者との面談日程の調整

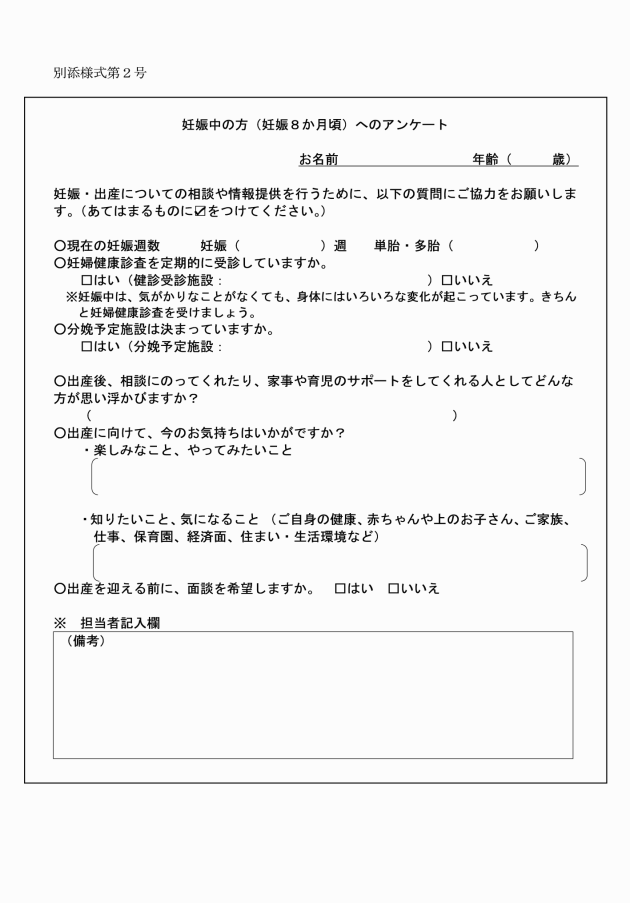

① センターは、妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に、面談等の案内文(※)及びアンケート(別添様式第2号を参考として市町村が定めるアンケート。以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)を送付する。なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。

(※) アンケートの回答の返送依頼、面談希望者(アンケートの面談希望欄にチェックを入れた方)とは面談日程を調整すること、面談時には子育てガイドを持参すること等を記載

② センターは、妊婦から提出のあつた妊娠8か月頃アンケートの回答内容により、妊娠8か月頃の面談等の希望の有無や、妊婦の状況等を確認する。

(4) 面談等の対象者への面談等の実施内容

センターは、面談等の対象者に対し、提出のあつた妊娠8か月頃アンケートの回答内容及び妊婦が持参した子育てガイドを基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。

(5) 面談等を希望しない妊婦又は妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかつた妊婦への対応

面談等を希望しない妊婦について、提出された妊娠8か月頃アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、市町村が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげることとする。また、妊娠8か月頃アンケートの回答の提出がなかつた妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

Ⅲ 出生後の面談等

(1) 面談等の対象者

出生した児童を養育する者(以下、「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、面談の対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施することが望ましい。

(2) 面談等の実施時期

出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかつた場合(養育者の居所が不明であつた場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。

なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であつて、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。

(3) 面談等の実施内容

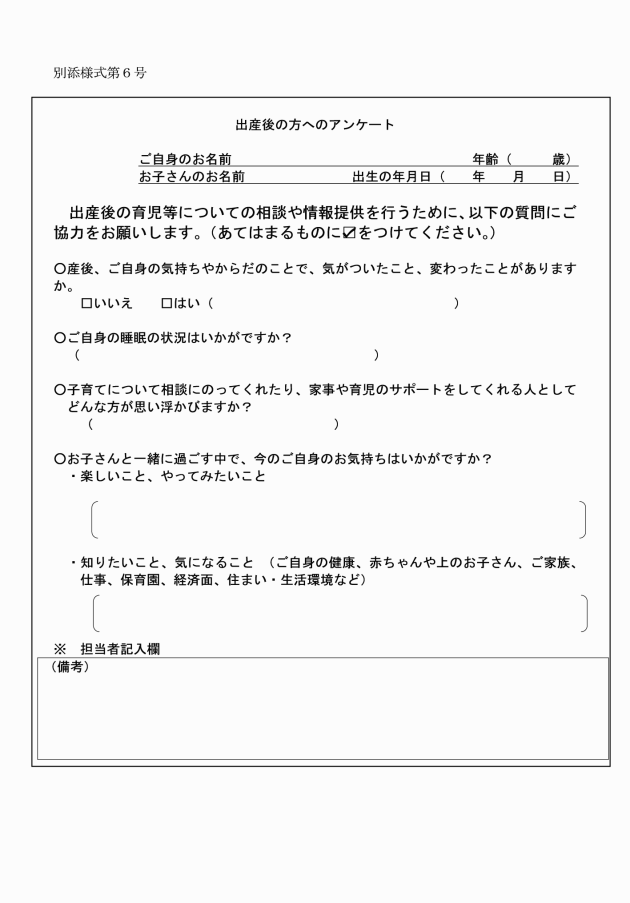

センターは、新生児訪問、乳児家庭全戸訪問や、養育者が来訪した機会等を活用して、養育者に対し、アンケート(養育者の児童や子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために市町村が定めるアンケート。以下「出生後アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、養育者が持参した子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。

なお、出生の届出時にセンター等に案内して面談等を実施することも可能であるが、面談等の対象者である児童の母は産褥期で安静が必要な時期であることに留意すること。また、産婦健康診査により産後の精神状態等のアンケートが実施されている場合などは、面談等の対象者の同意に基づき、産科医療機関と適切に情報共有を行うこと。

Ⅳ 面談後の情報発信、随時の相談受付等

上記のⅠからⅢに基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、随時の相談受付等を継続的に実施する。

第4 担当職員の要件及び配置

面談等の担当職員の要件

面談等の担当職員は、保健師とする。

第5 面談等の相談記録の管理

センターは、面談等の対象者から提出のあつた妊娠届出時アンケート等や子育てガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

第6 関係機関との連携

伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、別添2に定める出産・子育て応援給付金の支給に当たり取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施することとする。

第7 留意事項

1 面談等の対象者が里帰りしている場合であつても、当該対象者に対する面談等は、センターが実施することを原則とするが、里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合、担当者は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などを確認することとする。

2 面談等の対象者のうち、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。ただし、流産・死産を経験した女性等への心理社会的支援等について、例えば別添2に定める出産応援ギフト等の支給対象者への郵送時に相談窓口やピアサポートを案内するなど、きめ細やかな配慮を行うこと。

なお、流産・死産した者も、産後ケア事業や産婦健康診査事業等の対象となるとともに、妊娠12週を超えている場合には、出産育児一時金等の対象となることに留意すること。

別添2(第4条関係)

出産・子育て応援給付金

1 出産・子育て応援給付金の支給

出産・子育て応援給付金は、以下のⅠに基づき出産応援ギフトを、Ⅱに基づき子育て応援ギフトを支給するものとする。

Ⅰ 出産応援ギフト

(1) 支給対象者

出産応援ギフトは、以下のアからウまでに掲げる者のうち、出産応援ギフトの申請時点で黒滝村内に住所を有する者に対して支給する。

なお、支給対象者のうちアに該当する者については「支給妊婦」といい、イ又はウに該当する者については「遡及支給妊婦」という。

ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であつた者を含み、イに該当する者を除く。)

(2) 支給内容

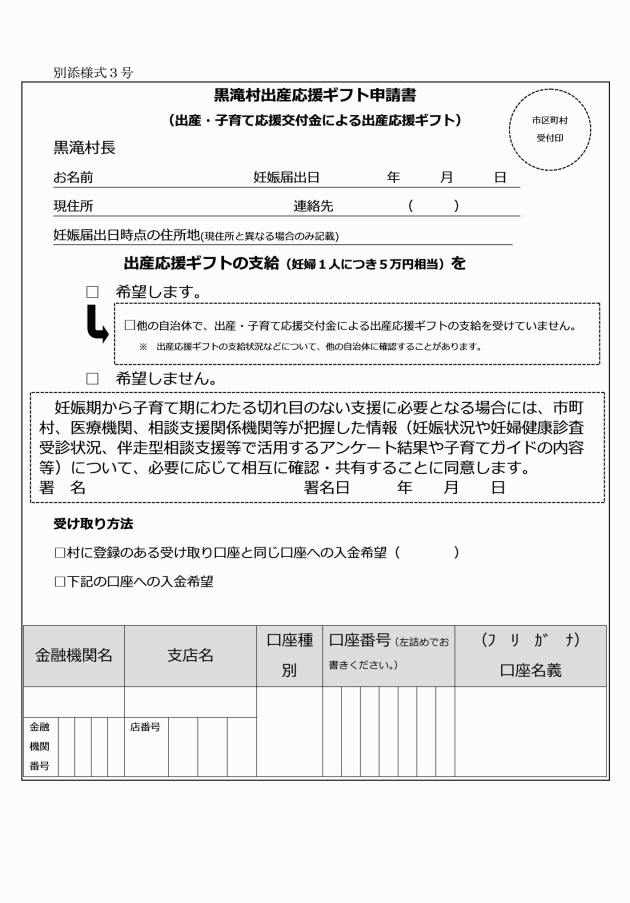

支給対象者の妊娠1回につき、50千円の妊婦健康診査等の交通費、育児関連用品等の購入・レンタル費用又は家事・子育て支援サービス等の利用料に係る費用助成を行う。

(3) 実施主体

黒滝村(以下「村」という。)とする。

(4) 支給方法

以下のアに基づき支給妊婦への出産応援ギフトの支給を、イに基づき遡及支給妊婦への出産応援ギフトの支給を行う。

ア 支給妊婦への支給

① 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下Ⅰにおいて「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、村による別添1の第3のⅠに定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、当該自治体に対して出産応援ギフト申請書(別添様式第3号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うこととする。

② ①の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

③ 村は申請予定者から支給の申請を受けたあと審査の上、当該者に対して出産応援ギフトの支給を行う。

④ 村は、③の審査を行うに当たつて、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が(1)アの対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たつては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

イ 遡及支給妊婦への支給

① 申請予定者は、事業開始日以降、村に対してアンケート(別添様式第4号「妊娠期間アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び市町村の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、当該自治体に対して出産応援ギフト申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うこととして差し支えない。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、Ⅱに定める子育て応援ギフトの支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもつて出産応援ギフトの支給の申請を行うこととする。

② ①の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であつても、当該年度3月31日以降の支給の申請はできないものとする。

③ 申請予定者から支給の申請を受けたあと、村は、審査の上、当該者に対して当該年度内にクーポン支給等又は現金支給を行う。

④ 村は、③の審査を行うに当たつて、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が(1)イ又はウの対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たつては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

Ⅱ 子育て応援ギフト

(1) 支給対象者

1 子育て応援ギフトは、以下のア又はイに掲げる対象児童(子育て応援ギフトの支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であつて、子育て応援ギフトの申請時点で黒滝村内に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。

なお、支給対象者のうちアに掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、イに掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

ア 事業開始日以降に出生した児童であつて、日本国内に住所を有する者

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であつて、日本国内に住所を有する者

2 1の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。

一 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

二 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

三 法人

(2) 支給内容

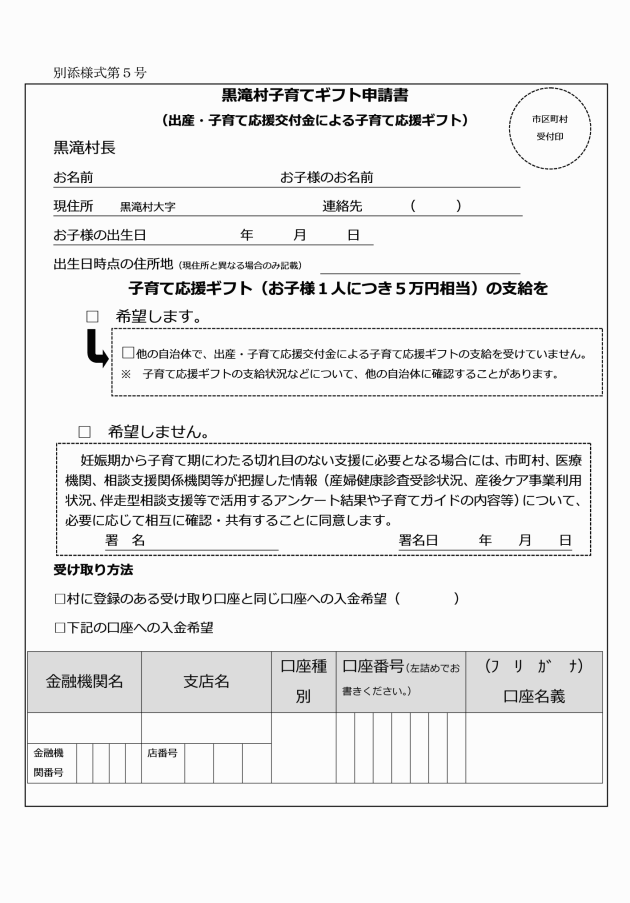

対象児童1人につき50千円の現金支給を実施する。

(3) 支給自治体

支給対象者が子育て応援ギフトの申請時点で居住する住所地の市町村とする。ただし、子育て応援ギフトの申請前に対象児童が死亡した場合は、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村とする。

(4) 支給方法

村は、以下のアに基づき支給養育者への子育て応援ギフトの支給を、イに基づき遡及支給養育者への子育て応援ギフトの支給を行う。

ア 支給養育者への支給

① 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下Ⅱにおいて「申請予定者」という。)は、村による別添1の第3のⅢに定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、当該自治体に対して子育て応援ギフト申請書(別添様式第5号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村に対して支給の申請を行うこととして差し支えない。

② ①の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であつても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

③ 申請予定者から支給の申請を受けたあと村は、審査の上、当該者に対して子育て応援ギフトの支給を行う。

④ 村は、③の審査を行うに当たつて、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)1アの児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たつては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

イ 遡及支給養育者への支給

① 申請予定者は、事業開始日以降、申請時点で村に対してアンケート(別添様式第6号「出生後アンケート」)を提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び市町村の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、村に対して子育て応援ギフト申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、対象児童の死亡日において居住していた住所地の市町村に対して支給の申請を行う。

② ①の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であつても、当該年度3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

③ 申請予定者から支給の申請を受けたあと村は、審査の上、当該者に対して令和5年度内に現金支給を行う。

④ 村は、③の審査を行うに当たつて、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が(1)1イの児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たつては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。