○黒滝村美しい森林づくり基盤整備事業検査要領

令和3年6月1日

要領第4号

黒滝村美しい森林づくり基盤整備事業検査要領(平成25年9月19日黒滝村要領第1号)の全部を次のように改正する。

黒滝村美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱(平成25年9月19日第11号、以下「要綱」という。)第5条に規定する補助金交付申請にかかる書類検査及び現地検査(以下「検査」という。)は、要綱及び黒滝村美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱の運用(以下「運用」という。)の規定によるほか、この要領によるものとする。

Ⅰ 総則

1 検査員は、要綱、運用及びこの要領に基づいて厳正かつ公平に検査を行わなければならない。

(検査基準)

2 検査は1施行地ごとに、申請書等に基づき行うものとする。施業の実施状況等、申請書等により確認ができない事項は、現地にて確認する。

(検査員)

3 検査員は、原則として黒滝村長が命じた者とする。

Ⅱ 書類検査

1 各事業共通

(1) 申請者、申請地

ア 代理申請者において確認した申請者の権利確認に基づいて確認する。

イ 申請地が都市計画法第7条に規定する市街化区域又は農振法で規定する農用地等、林業目的以外の利用計画の有無や自然公園法、砂防法、文化財保護法等に規定する指定地域等、行為制限の有無について調査し、該当する場合には手続きが行われているか確認する。

ウ 事業の実施に同意していることについて、無作為に抽出し森林所有者等に対して確認する。

(2) 二重補助等の防止

申請地の当該事業について、奈良県森林資源適正管理推進事業など他の事業による補助金の交付又は日本政策金融公庫等から非補助の資金借入れの事実の有無を調査する。

(3) 契約等

事業主体が受託して施行したものについては受委託契約書、分収林契約により施行したものについては分収林契約書について調査する。

(4) 計画等

特定間伐等促進計画について計画策定及び当該施業の登載の有無を調査する。

(5) 雇用契約及び社会保険等に係る加入状況

雇用契約及び社会保険等の加入状況表について、雇用契約書及び保険料の払い込み済み証明書等により確認する。

(6) その他必要な事項

書類検査にあたり、要綱及び運用に照らし、必要とする事項について調査する。

2 人工造林

(1) 伐採跡地にあつては、伐採届又は伐採許可申請に基づく許可等の有無について調査する。

(2) 人工造林施行地が農地の場合にあつては、農地法第4条第1項(農地転用)にかかる許可の有無について調査する。

(3) 苗木の樹種、本数等について、納品書等により確認するものとする。

3 間伐

(1) 伐採木の搬出材積について、原則として伝票等により確認する。ただし、これにより難い場合は、はい積み写真及び検知野帳等により確認する。

(2) 枝打ちについて、実施前枝下高、実施後枝下高及び打ち上げ高を写真により確認する。

4 鳥獣害防止施設等整備

標準単価通知における標準仕様の規格と同等以上であるか、申請のあつた事業量が適正であるかについて、納品書等により資材の材質及び数量等を確認する。

5 森林作業道整備

(1) 奈良県作業道作設指針に適合するかについて、設計図書及び工事写真により確認する。

(2) 簡易構造物等が標準単価通知における標準仕様の規格と同等以上であるかについて、納品書等により資材を確認する。

Ⅲ 現地検査

1 各事業共通

(1) 立会

現地検査は、原則として申請者又は代理申請者(以下「申請者等」という。)を立会させて行うものとする。

(2) 使用機器

測量成果の確認に使用する機器は、必要に応じポケットコンパス、ハンドレベル、クリノメーター、メートル縄、巻き尺、GNSS測位機器等とする。

2 3から6の事業共通(森林作業道整備以外の事業)

(1) 施行地の境界

施行地として認める外周は、原則として外縁植栽木から1mの範囲内とする。

(2) 除地

除地は、岩石地、沢敷、道路等植栽不可能若しくは未植地等の施行対象外地であつて、1箇所の面積が0.01ha以上ある場合とし、当該申請面積に含まれていないかを空中写真等を活用し確認する。

(3) 測量成果の照合

ア ポケットコンパス等による測量の場合は、ポケットコンパス等により、1ha以上の施行地にあつては2個以上、1ha未満の施行地にあつては1個以上の測線、方位角及び高低角を実測し、測量野帳と照合確認する。

イ アによる照合の結果が通常の測量誤差の限度(方位角2°、高低角2°、斜距離5/100)を越えるときは、再測量を命じるものとする。

ウ GNSS測位機器による測量の場合は、GNSS測位機器により、2箇所以上の測点を計測し、測量野帳と照合確認する。

エ ウによる照合の結果、測位誤差が3mを超える時は、再測量を命じるものとする。

オ 既存の図面等により申請があつたものについては、主要測点の復元を求め、検査をするものとする。

3 人工造林

(1) 植栽本数

1ha未満の施行地にあつては1箇所以上、1ha以上10ha未満の施行地にあつては2箇所以上、10ha以上の施行地にあつては3箇所以上、以下10ha増加する毎に1箇所以上の標準地(面積100m2)を追加設定し、ha当たり植栽本数を査定する。

ただし、(2)の枯損率が20%以内の場合は、枯損本数を含めた植栽本数を査定本数とする。

(2) 枯損率

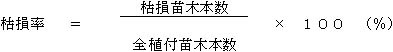

(1)に規定する方法で検査対象のうちの枯損苗木本数を確認し、次式により枯損率を算定する。

(3) 枯損の取り扱い

集団的枯損によりその部分が明らかに成林しないと認められる場合は、原則として手直しを命じるものとする。ただし、枯損率が20%を超える場合であつても残余本数が採択基準で示すha当たり最低植栽本数以上であれば残余本数を植栽本数として差し支えないが、枯損の程度、バラツキ、造林者の経営意志等を考慮し、森林造成上支障がないと判断される場合に限る。

(4) 1施行地に適用標準単価の異なる2樹種以上が植栽されている場合は、実測又は本数比によつて区分されているか確認する。

(5) 地拵えの状況

地拵えの状況については、伐採及び刈払並びに、倒木、刈払物の整理がその後の保育作業の実行に支障がなく成林可能な程度に実施されているか確認する。

4 下刈り

(1) 林齢

過年度に人工造林等で補助事業の対象となつた年度等により判定する。判定資料のない場合は、立会した申請者等から植栽年度を聴取し、植栽木の状況と合わせて判定する。

(2) 下刈りの状況

植栽木の生育を促進するための適切な作業配慮がなされているか確認する。

ただし、検査日に確認しがたい場合は、写真等により確認して差し支えない。

(3) 現地検査の実施

Ⅰの2の規定にかかわらず、1施行地面積が2.4ha未満の事業施行地のうち無作為に抽出し、その10%以上に相当する施行地にて、現地検査を実施する。

ただし、Ⅲの2の(3)のイにより再測量を命じた場合及び現地検査に不合格となるものがある場合は、さらに別の施行地を10%以上無作為抽出し、追加検査を行うものとする。追加検査における測量成果の照合及び現地検査の結果、通常の誤差の限度を超えるものがある場合及び現地検査に不合格となるものがある場合は、全施行地を検査するものとする。

なお、現地検査を実施した施行地の検査調書には、「現地確認」と明記するものとする。

5 間伐

(1) 林齢

施行地内の伐採木の伐根により確認する。

(2) 成立全本数(施業前の成立本数)

Ⅲの3の(1)の規定に準じて、伐採木(枯損木を除く。)及び残存木(枯損木を除く。)の調査を行い、合計本数を成立全本数という。

(3) 伐採率

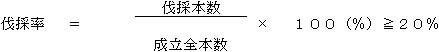

(2)の調査結果に基づき、次式により判定する。

なお、森林作業道の支障木の伐採を一体的に行つた場合には、伐採した支障木も含めた伐採率を確認するものとする。

(4) 伐採の状況

林木の健全な成長を促進するための適切な作業配慮がなされているか確認する。

(5) 搬出材積

補助金交付申請書に記載されている搬出材積について、添付の根拠資料と現地とを照合(伐採率、伐根の径、林地残材等から推計)する。

(6) 搬出方法

伐採木を搬出した作業システムについて確認する。

(7) 胸高直径

Ⅲの3の(1)の規定に準じて、伐採木の平均胸高直径の調査を行う。(7齢級以下のものを除く。)

(8) 枝打ち

地上1mから6.5mの範囲における打ち上げ高を確認する。

(9) 現地検査の実施

Ⅰの2の規定にかかわらず、申請のあつた全施行地の10%以上に相当する施行地にて、現地検査実施する。

ただし、Ⅲの2の(3)のイにより再測量を命じた場合及び現地検査に不合格となるものがある場合は、さらに別の施行地を10%以上無作為抽出し、追加検査を行うものとする。追加検査における測量成果の照合及び現地検査の結果、通常の誤差の限度を超えるものがある場合及び現地検査に不合格となるものがある場合は、全施行地を検査するものとする。

なお、現地検査を実施した施行地の検査調書には、「現地確認」と明記するものとする。

6 鳥獣害防止施設等整備

鳥獣害防止施設等整備の検査は、標準単価通知における標準仕様の規格と同等以上であるかについて、設置状況を確認するほか、次のとおりとする。

(1) 獣害防護柵の延長は、Ⅲの2の(3)に準じて実延長を確認する。

(2) 食害防止チューブ・ネットの検査は、Ⅲの3の(1)に準じて設置個数を確認する。

(3) 剥被害防止テープの検査は、機能上問題がないかどうかを旨として行い、設置状況等について検査する。これに加えて、Ⅲの3の(1)の規定に準じて、ha当たり実施本数の調査を行う。

7 森林作業道整備

(1) 現地検査

申請者等から提出された設計図書をもとに、次に掲げる項目及び方法により現地検査を行うものとする。

なお、出来高と査定が相違する場合は、設計図書に査定を赤字で記入するものとする。

ア 延長

100m以内に1箇所以上測点間を検測し、設計図書と対比して確認する。

イ 幅員

100m以内に1箇所以上検測し、設計図書と対比して確認する。

ウ 縦断勾配

ハンドレベル等を用いて最急勾配箇所を含んで検測する。

エ 地山の横断勾配

ポール、スラントルール等を用いて検測し、設計図書と対比して確認する。

オ 簡易構造物等

テープ、ポール、スラントルール等を用いて検測し、設計図書と対比して確認すると共に、設置した簡易構造物等が標準単価通知の標準仕様の規格と同等以上であるかについて確認する。

(2) 上記(1)のほか必要と判断される事項については、治山林道事業工事技術検査基準に基づき検査するものとする。

Ⅳ 検査結果の認定

1 未竣工

検査の結果が次の各号に該当する場合は、竣工と認めない。

(1) Ⅱ及びⅢによる検査の結果が、要綱及び運用に照らし補助金を交付することが適切でないと認められる施行地又は申請であつた場合

(2) 査定苗木本数が基準植栽本数に達しないとき

(3) 枯損率が植栽本数の20%を越えるとき

(4) 施業が適切に行われていないとき

(5) 鳥獣害防止施設等整備が、標準単価通知における標準仕様の規格と同等以上でないとき。

(6) 森林作業道の幅員が2.0m未満の場合

(7) 森林作業道の構造が交通の安全を確保できないと認められるとき

(8) 奈良県伐採・更新施業のガイドラインに則つた適切な施業が行われていないとき

2 再検査

Ⅲの2の(3)のイで再測量を命じたもの又はⅡ及びⅢの規定により竣工と認められない施行地で、一定期間内に手直しを行つたものについては再検査を行うものとする。

Ⅴ 補則

1 検査開始の時期

申請者から補助金交付申請書の提出があつた日から当該事業施行地について検査を開始することができる。

2 検査体制

検査は、その信頼性を確保するため、原則2名以上の体制により行うものとする。ただし、GNSSの位置情報等を活用して確実に現地検査を行つたことが確認できる場合は、1名体制による検査も可とする。

3 検査写真

検査時における、検査員及び立会人並びに検査状況(測量成果、伐採本数、施行状況等)の写真を撮影し、検査調書に添付しておくものとする。なお、これらの写真は、原則としてGNSSデータが記録されたものとする。

4 検査調書の記入

(1) 検査の結果、合格と認めたときは検査調書の合否欄の合格の文字を○で囲むものとする。

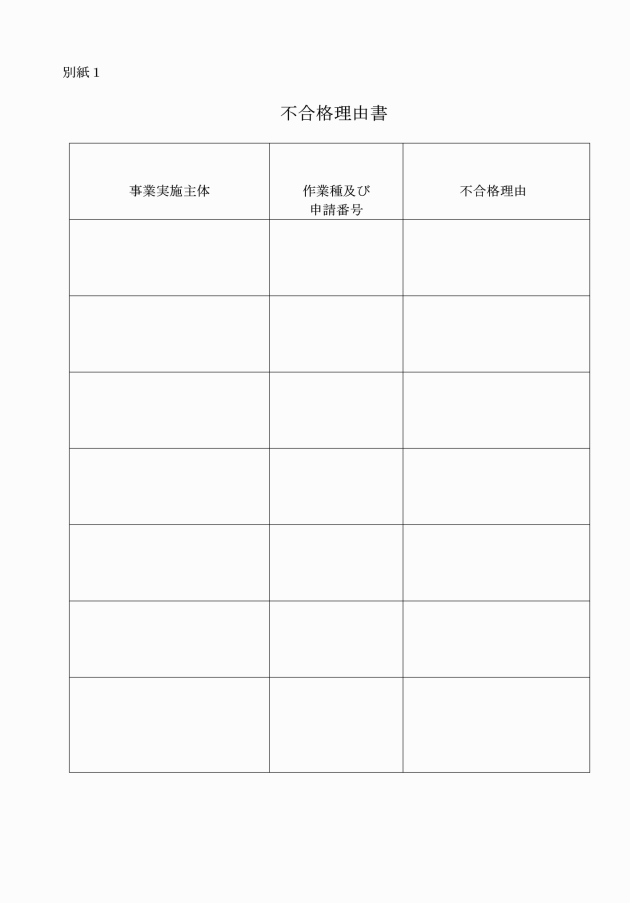

(2) 検査の結果、不合格と判定した場合は検査調書の合否欄の不合格の文字を○で囲むものとする。その場合、別紙1の不合格理由書に理由を記載するものとする。

(3) 検査の結果、内容を訂正するときは、その箇所の申請内容を赤線で消し、上段に訂正後の内容を赤字で記入する。

なお、訂正後の内容をもつて当該箇所を合格とすることができる。

(4) 検査年月日、検査者職氏名を記入し押印する。

(5) 測量成果の検査結果、植栽本数、実施率、伐採率等の検査結果及び検査を行つた箇所については、施業図に赤字で記入する。

5 補助金の査定

補助金の査定は、要綱及び運用の規定及び2で作成した検査調書に基づき行うものとする。

6 検査調書の保存

検査調書は、事業完了の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

7 適用時期

この要領は、令和3年6月1日から施行し、令和4年度事業の検査から適用する。

附則(令和4年要領第5号)

この要領は、令和4年6月1日から施行する。