○黒滝村母子保健法に基づく措置に関する規則

平成25年3月1日

規則第2号

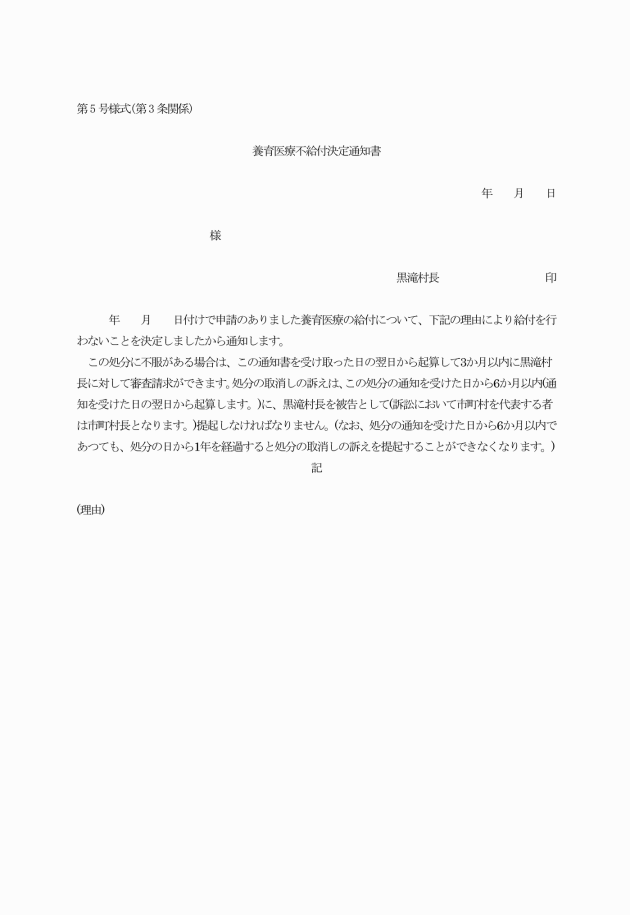

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく措置については、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

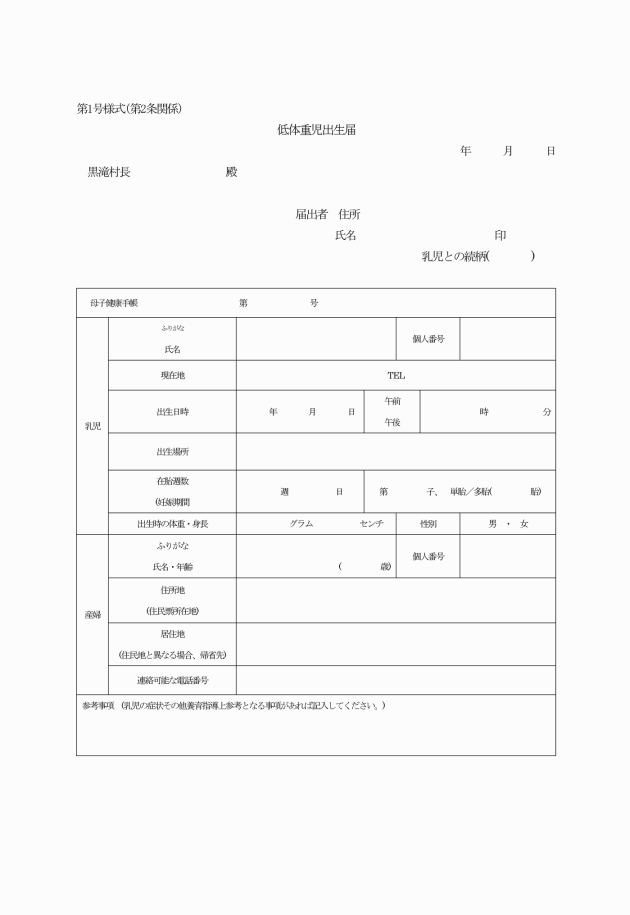

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した低体重児出生届(第1号様式)により行うものとする。

(1) 乳児の現在地及び電話その他による連絡方法

(2) 乳児の出生の日時及び場所

(3) 乳児の性別及び出生時の体重

(4) 妊娠月数及び週数

(5) 産婦の住所、氏名、個人番号及び年齢

(6) 出生に立ち会つた者の医師、助産師その他の別及びその氏名

(7) 届出者の住所、氏名及び個人番号並びに届出者と乳児との関係

(8) その他参考となる事項

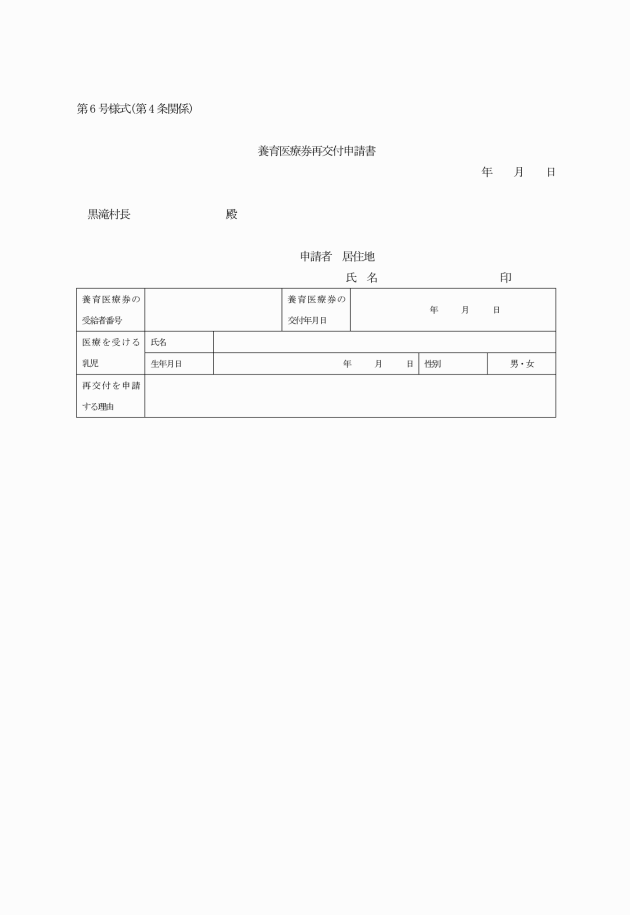

(養育医療券の再交付)

第4条 省令第9条第2項の規定により養育医療券の交付を受けた者が、当該養育医療券を紛失し、又はき損したときは、その旨を村長に申し出て、その再交付を受けることができる。

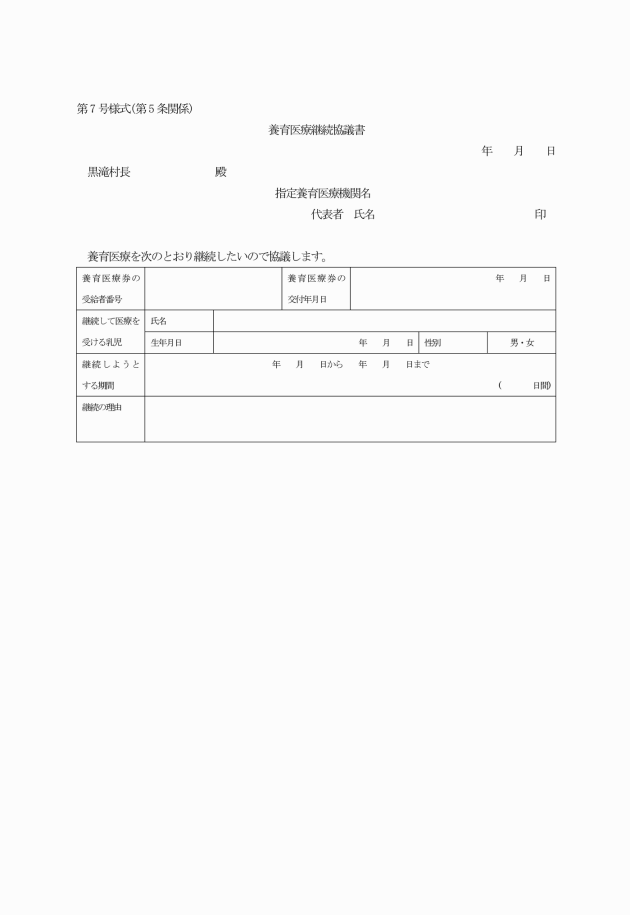

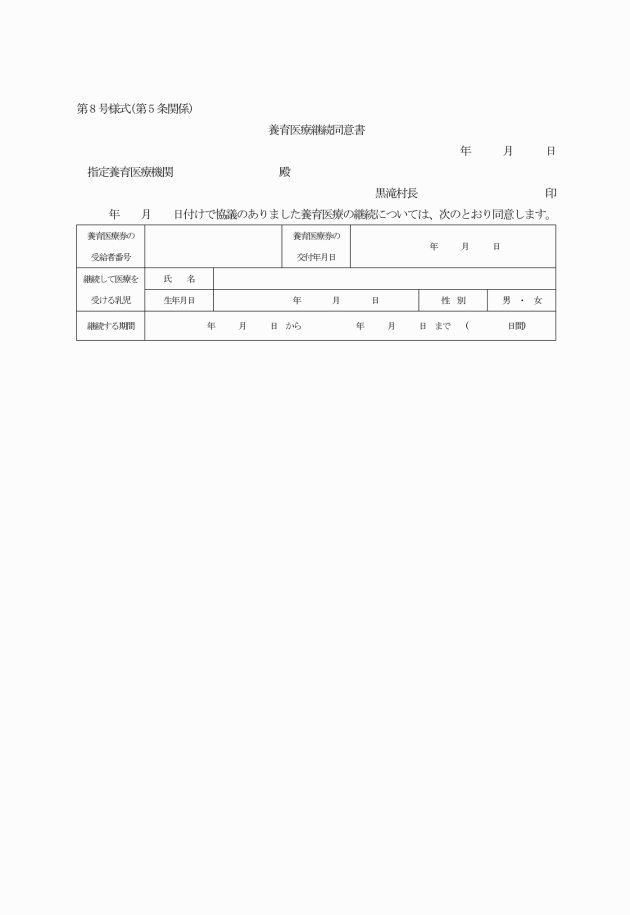

(養育医療の内容の変更)

第5条 指定養育医療機関が養育医療券の有効期間を超えて養育医療を行おうとするときは、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

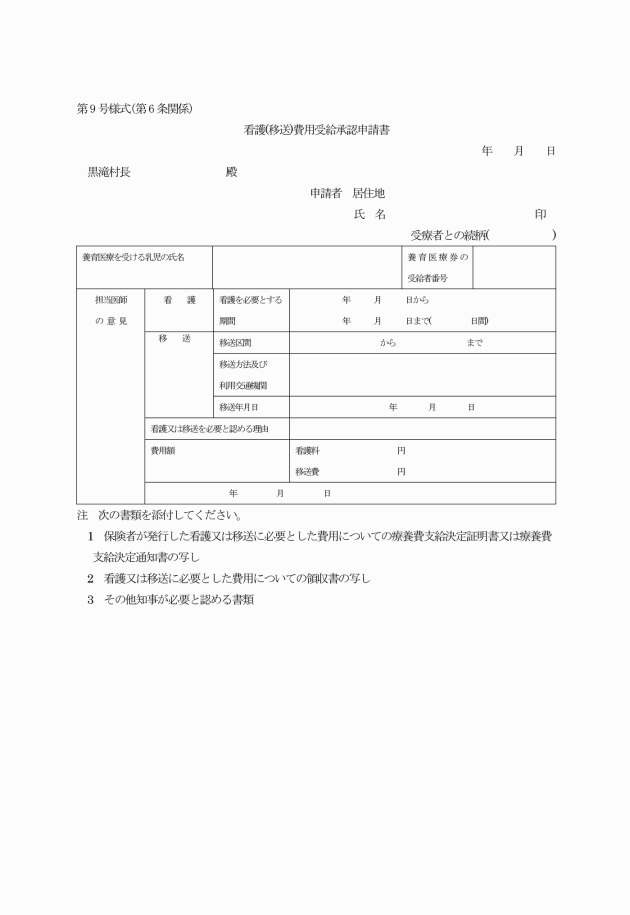

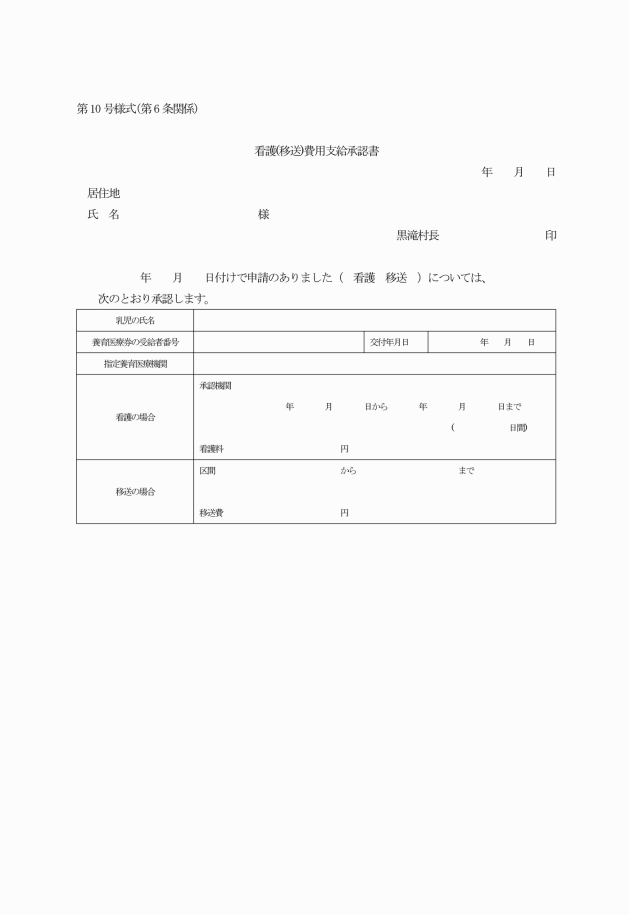

(看護料又は移送費の支給)

第6条 法第20条第3項第4号の看護又は同項第5号の移送に要する費用の支給を受けようとする者は、看護(移送)費用受給承認申請書(第9号様式)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 保険者が発行した看護又は移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又は療養費支給決定通知書の写し

(2) 看護又は移送に要した費用についての領収書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(費用の徴収)

第7条 法第21条の4第1項の規定により、法第20条の規定に基づく措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表のとおりとする。

2 月の中途で措置し、又は措置を解除した場合におけるその月の費用の徴収額は、日割計算による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、法に基づく措置に関し必要な事項は、村長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第2号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(黒滝村母子保健法に基づく措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の黒滝村母子保健法に基づく措置に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒滝村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒滝村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の黒滝村保育の実施に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒滝村学童保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒滝村児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の黒滝村子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の黒滝村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第9条の規定による改正前の黒滝村子ども医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第11条の規定による改正前の黒滝村母子保健法に基づく措置に関する規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の黒滝村障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の黒滝村心身障害者医療費助成条例施行規則及び第15条の規定による改正前の黒滝村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

徴収基準額

階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||

A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||

B階層 | A階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||

C階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税世帯 | 市町村民税の均等割のみ課税世帯 | C1 | 5,400 | 540 |

市町村民税の所得割課税世帯 | C2 | 7,900 | 790 | ||

D階層 | 前年分の所得税課税世帯であつてその税額の年額区分が次の額であるもの | 所得税の年額15,000円以下 | D1 | 10,800 | 1,080 |

15,001円~40,000円 | D2 | 16,200 | 1,620 | ||

40,001円~70,000円 | D3 | 22,400 | 2,240 | ||

70,001円~183,000円 | D4 | 34,800 | 3,480 | ||

183,001円~403,000円 | D5 | 49,400 | 4,940 | ||

403,001円~703,000円 | D6 | 65,000 | 6,500 | ||

703,001円~1,078,000円 | D7 | 82,400 | 8,240 | ||

1,078,001円~1,632,000円 | D8 | 102,000 | 10,200 | ||

1,632,001円~2,303,000円 | D9 | 123,400 | 12,340 | ||

2,303,001円~3,117,000円 | D10 | 147,000 | 14,700 | ||

3,117,001円~4,173,000円 | D11 | 172,500 | 17,250 | ||

4,173,001円~5,334,000円 | D12 | 199,900 | 19,900 | ||

5,334,001円~6,674,000円 | D13 | 229,400 | 22,940 | ||

6,674,001円以上 | D14 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | ||

備考

1 加算基準月額とは、同一世帯から2人以上の児童が同時に養育医療の給付を受ける場合に、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童について適用する徴収基準月額をいう。

2 徴収基準月額欄の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、県が支弁すべき額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。ただし、高額療育費の支給がなかつたものとして金額を算出するものとする。