○黒滝村保育の実施に関する条例施行規則

平成11年3月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒滝村保育の実施に関する条例(平成11年3月黒滝村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業利用の手続)

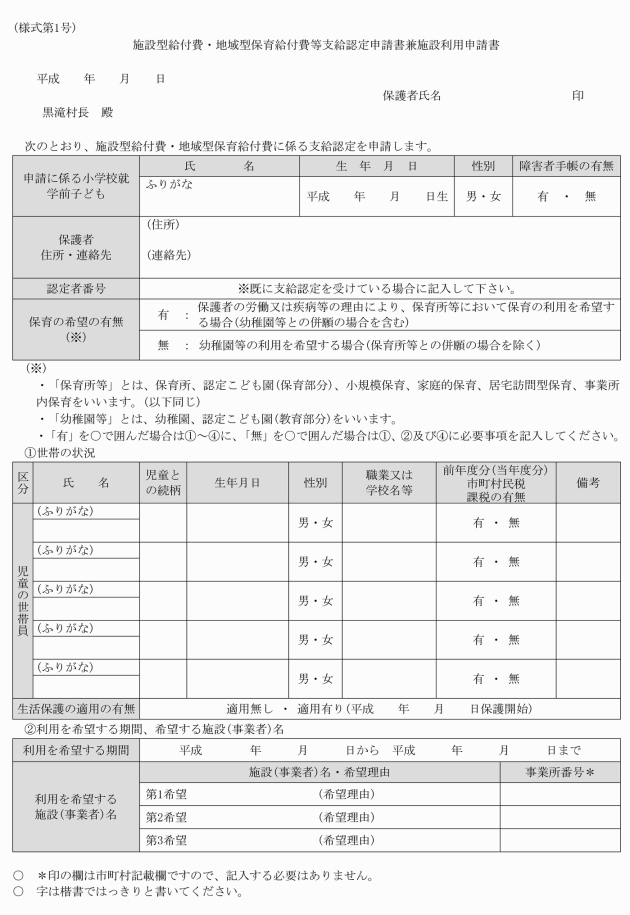

第2条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における保育の実施(以下「保育の実施」という。)を希望する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼施設利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。この場合において、村長は申込書のほか必要な書類の提出を求めることができる。

(利用の承諾等)

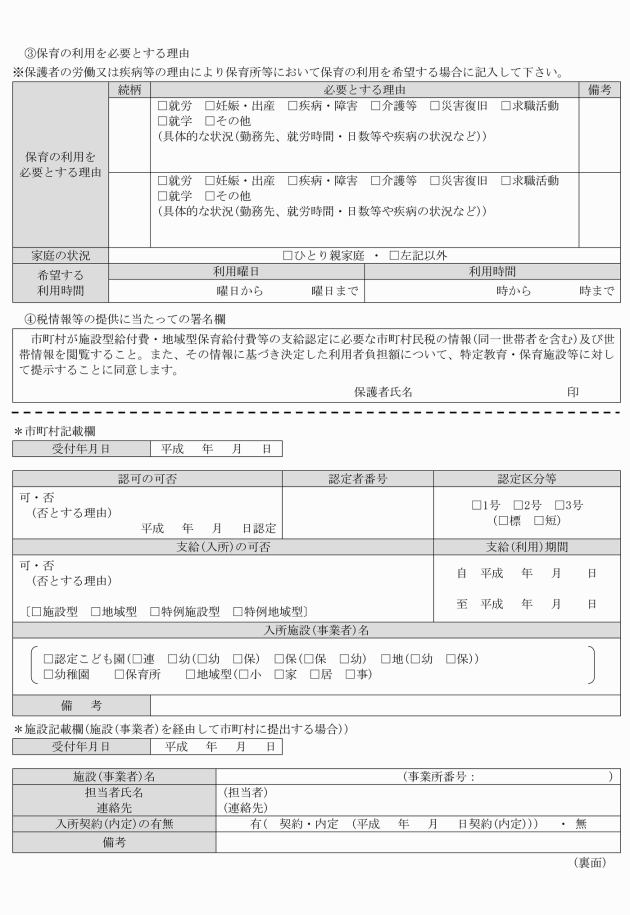

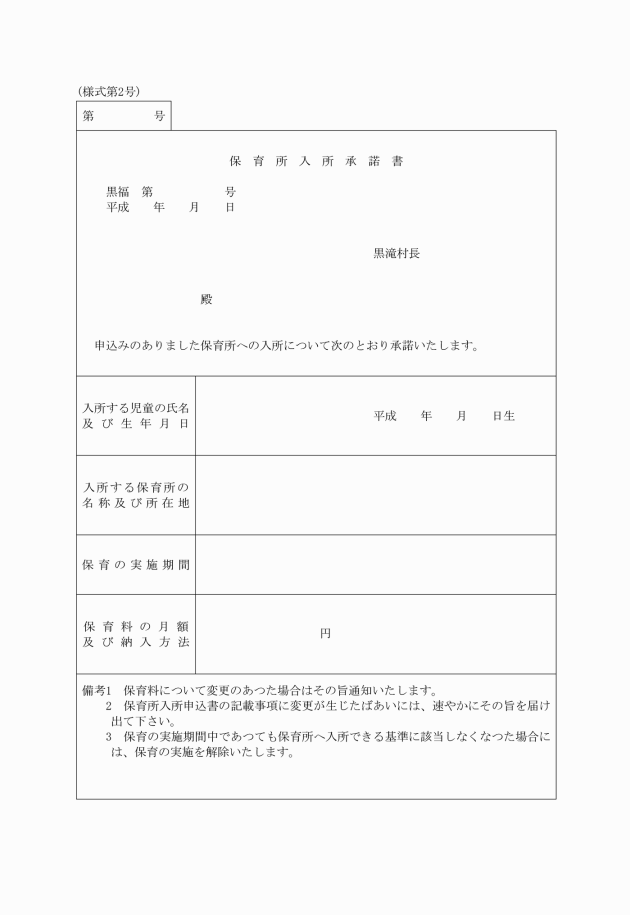

第3条 村長は、前条の申込みがあつたときは、別に定める保育の必要性の認定基準(以下「保育の認定基準」という。)により要否を審査し、保育の実施が必要と認めたときは、保育の必要な範囲内で保育の実施を承諾するものとする。

3 前項の通知を受けた保護者は、速やかに当該児童の属する世帯の課税状況を証する書類を村長に提出しなければならない。

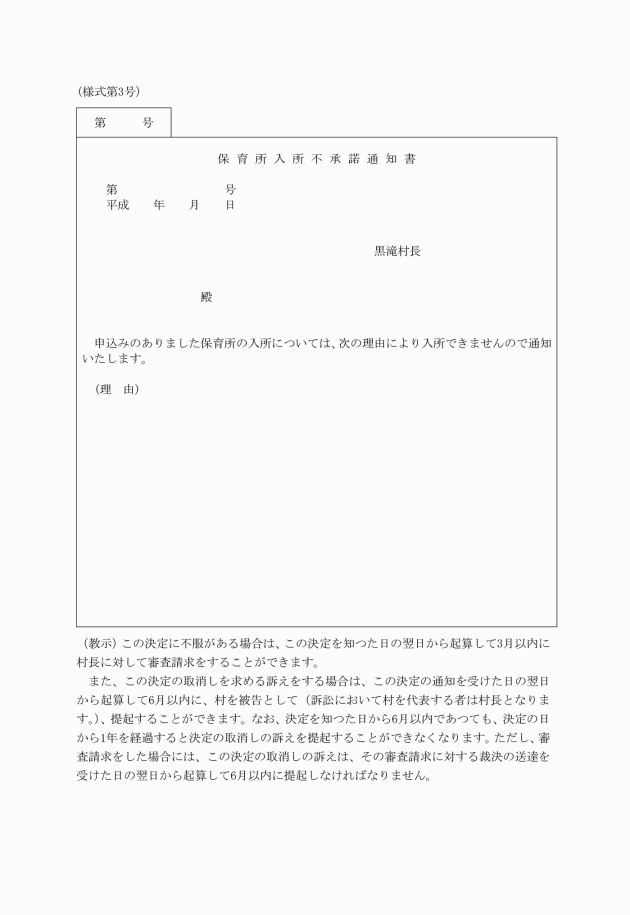

(1) 施設等の事情により受入れ能力がないとき。

(2) 疾病その他の事情により他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 条例又はこれに基づく規定に違反したとき。

(4) その他村長が入所を不適当と認めたとき。

(保育料)

第5条 規則で定める保育料は、別表のとおりとし、各月初日の在籍児童について児童単位に当該児童の属する世帯の課税状況による階層区分及び当該児童の年齢区分、保育必要量等によつて定める月額とする。

2 既納の保育料は、還付しない。ただし、村長において特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

(保育料の決定等)

第6条 保護者は、毎年村長の指定する日までに、当該児童の属する世帯の課税状況を証する書類を村長に提出しなければならない。

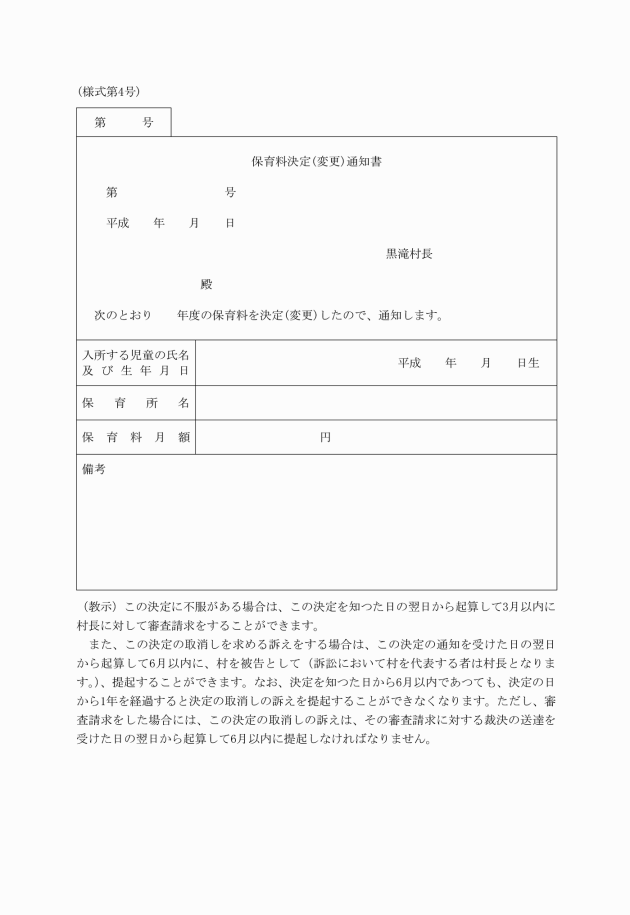

2 村長は、保育料の額を決定し、又はこれを変更したときは、保育料決定(変更)通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(保育料の納付)

第7条 保育料は、月を単位として徴収するものとし、保護者は、当該月分の保育料をその月の末日までに納付しなければならない。

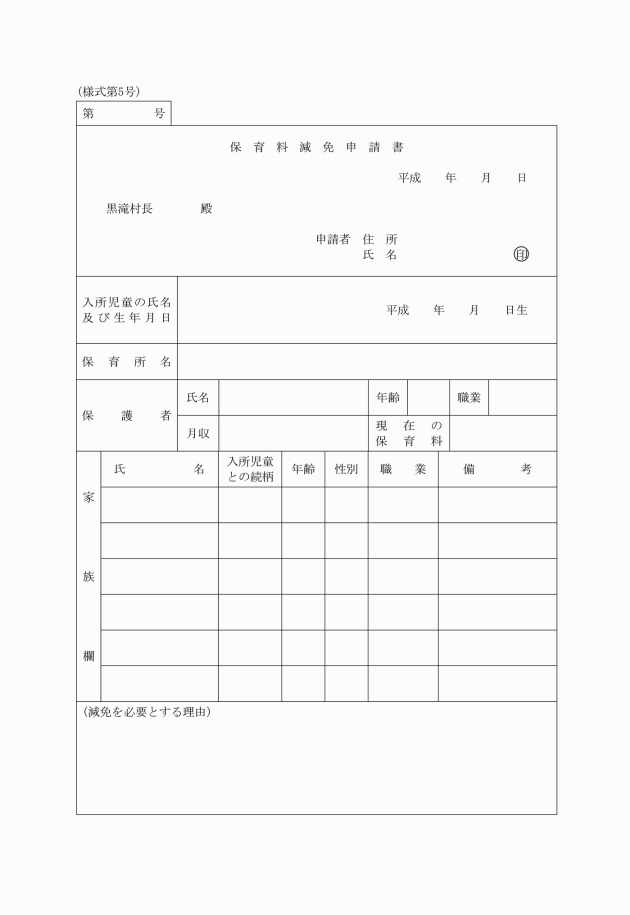

(保育料の減免)

第8条 村長は、児童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、保育料を減免することができる。

(1) 天災その他の災害により家屋等について甚大な被害を受けたとき。

(2) 疾病等により著しく生活が困難であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、村長が特にやむを得ない事情があると認めたとき。

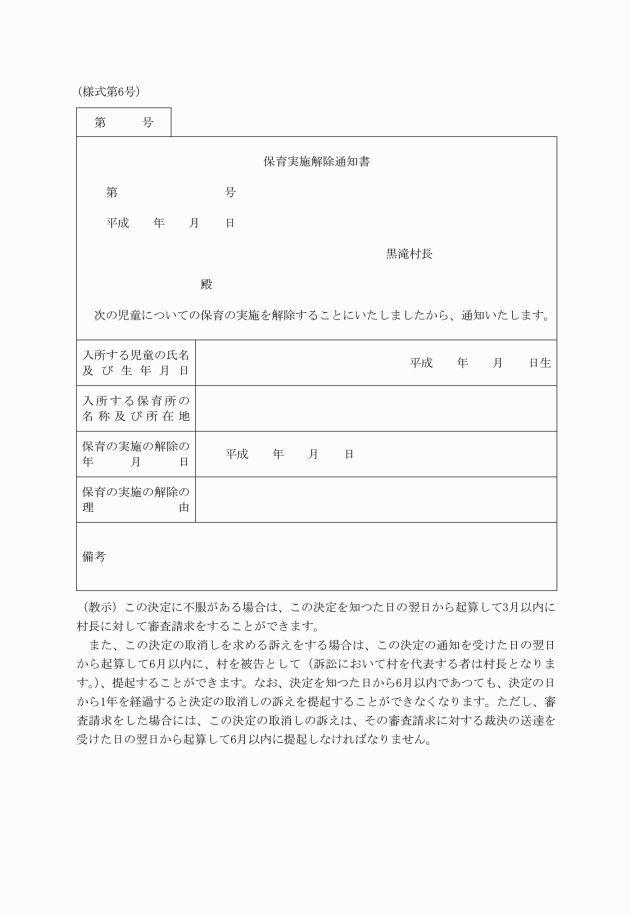

(保育の実施の解除等)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除することができる。

(1) 施設等の事情により受入れ能力がなくなつたとき。

(2) 疾病その他の事情により他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 条例又はこれに基づく規定に違反したとき。

(4) 保育の実施基準に適合しなくなつたとき。

(5) その他村長が保育の実施を解除することが適当と認めたとき。

(届出義務等)

第10条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を村長に届けなければならない。

(1) 入所中の児童が感染症にかかつたとき。

(2) 入所中の児童が死亡したとき。

(3) 保育の実施基準に適合しなくなつたとき。

(4) 入所中の児童を退所させようとするとき。

(5) 申請書の記載事項に変更が生じたとき。

(6) 課税状況を証する書類に変更が生じたとき。

(7) 保育料の減免を受ける事由の消滅又は変更があつたとき。

(8) その他特に必要と認めたとき。

2 村長は、前項の届出があつたときは、速やかに実態を調査し、保育の実施の解除等適切な措置を講ずるものとする。

(事後の確認)

第11条 村長は、保育の認定基準に該当していることの確認や保育料の決定のため、現況を随時確認するものとする。

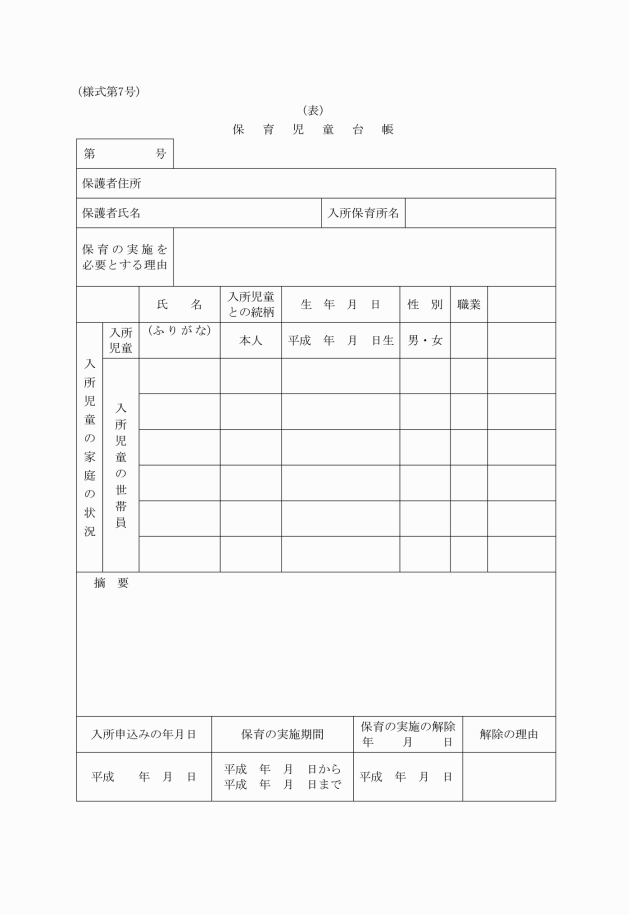

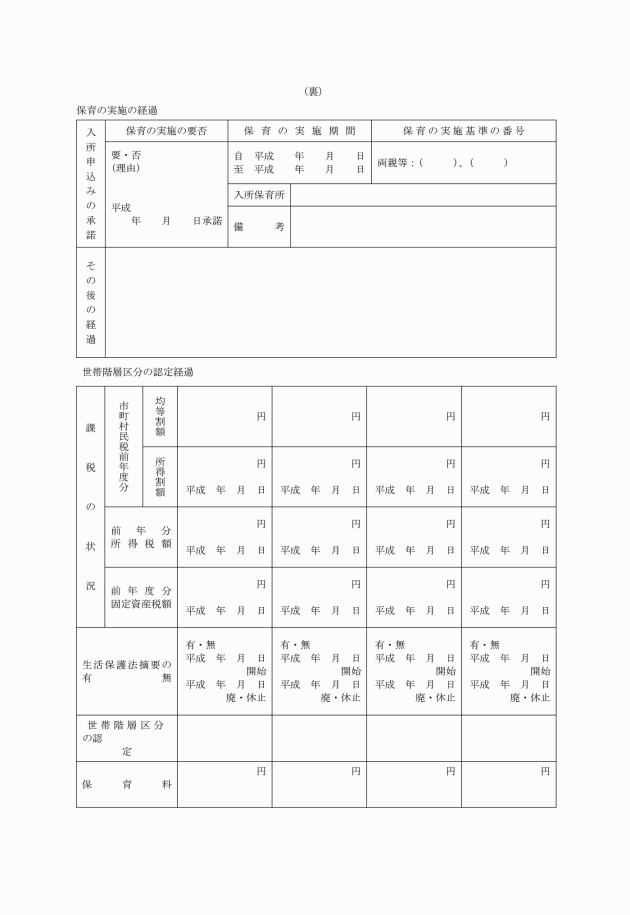

(保育児童台帳)

第12条 村長は、保育の実施の事務処理の円滑化及びその経過を明らかにするため児童保育台帳(様式第7号)を整えるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附則(平成22年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附則(平成22年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

附則(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒滝村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒滝村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の黒滝村保育の実施に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒滝村学童保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒滝村児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の黒滝村子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の黒滝村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第9条の規定による改正前の黒滝村子ども医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第11条の規定による改正前の黒滝村母子保健法に基づく措置に関する規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の黒滝村障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の黒滝村心身障害者医療費助成条例施行規則及び第15条の規定による改正前の黒滝村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。

附則(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表

徴収金(保育料)基準額表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金(保育料)基準額(月額) | ||||

階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||

標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||

第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |

第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |

第3階層 | 所得割課税額48,600円未満 | 10,000円 | 9,800円 | 0円 | 0円 |

第4A階層 第4B階層 第4C階層 | 所得割課税額57,700円未満 所得割課税額77,101円未満 所得割課税額97,000円未満 | 23,000円 | 22,500円 | 0円 | 0円 |

第5階層 | 所得割課税額169,000円未満 | 36,000円 | 35,300円 | 0円 | 0円 |

第6階層 | 所得割課税額301,000円未満 | 42,000円 | 41,200円 | 0円 | 0円 |

第7階層 | 所得割課税額397,000円未満 | 46,000円 | 45,100円 | 0円 | 0円 |

第8階層 | 所得割課税額397,000円以上 | 52,000円 | 51,000円 | 0円 | 0円 |

備考

1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7(ただし、黒滝村あふれる緑のふるさと寄付条例(平成20年条例第28号)にかかるものを除く)、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

2 満3歳に到達した日の属する年度中の2号認定の利用者負担額は、3号認定の額を適用する。

(1) 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯並びに非婚の母子世帯。

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。

② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。

(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯。

階層区分 | 徴収金(保育料)基準額(月額) | |||

3歳未満児 | 3歳以上児 | |||

標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |

第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |

第3階層 | 3,500円 | 3,400円 | 0円 | 0円 |

第4A階層 | 3,500円 | 3,400円 | 0円 | 0円 |

第4B階層 | 3,500円 | 3,400円 | 0円 | 0円 |

(注) 第2子以降は無償とする。

4 第4B階層から第8階層までの世帯であつて、同一世帯から2人以上の就学前児童が特定教育・保育施設等を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育認定を受けた子どもである場合は、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金(保育料)の額とする。

第1欄 | 第2欄 |

ア 上記4に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表に定める額 |

イ 上記4に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 徴収金(保育料)基準額表×0.5 |

ウ 上記4に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |

(注) 10円未満の端数は切り捨てる。

5 第2階層の第2子以降は無償とする。

6 第3階層から第4A階層までの世帯にあつては、保育施設等の利用の有無、年齢に関わらず、第2子の徴収金(保育料)を徴収金(保育料)基準額表×0.5と、第3子以降については0円とする。