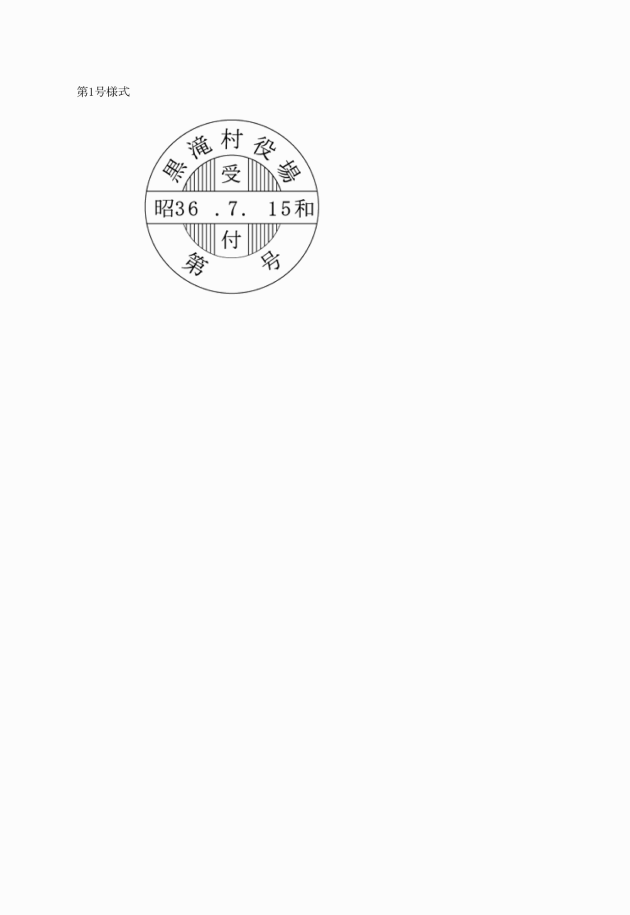

○黒滝村役場処務規程

昭和36年7月31日

規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条・第3条)

第3章 事務処理

第1節 通則(第4条・第5条)

第2節 文書等の収受及び配付(第6条―第9条)

第3節 起案及び回議(第10条―第15条の5)

第4節 浄書及び発送(第16条―第21条)

第4章 服務

第1節 通則(第21条の2―第34条の3)

第2節 出張(第35条―第37条)

第3節 当直(第38条―第44条)

第4節 非常事態(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 黒滝村役場における、組織、事務処理、服務その他事務の執行については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

第2章 組織

(課長)

第2条 課に課長、主幹及び課長補佐を置く。

2 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

3 主幹は、課長を補佐し、上司の命を受けて事務を整理する。

4 課長補佐は、課長及び主幹を補佐し、上司の命を受けて事務を処理する。

第3条 削除

第3章 事務処理

第1節 通則

(事務処理の原則)

第4条 事務の処理は、適正かつ速に行い常にその能率の向上を図らなければならない。

(決裁)

第5条 すべて事務は別に定めるところにより、決裁を経て処理しなければならない。

第2節 文書等の収受及び配付

(収受)

第6条 役場に到達した文書、金券、物品等は、総務課において収受する。

2 前項の規定にかかわらず、当該文書等の内容に係る事務を担当する課や出先機関(以下「主務課等」という。)に直接到達したもの及びファクシミリまたは電子メール等により送信されたものは、主務課等において受領するものとする。

(配付)

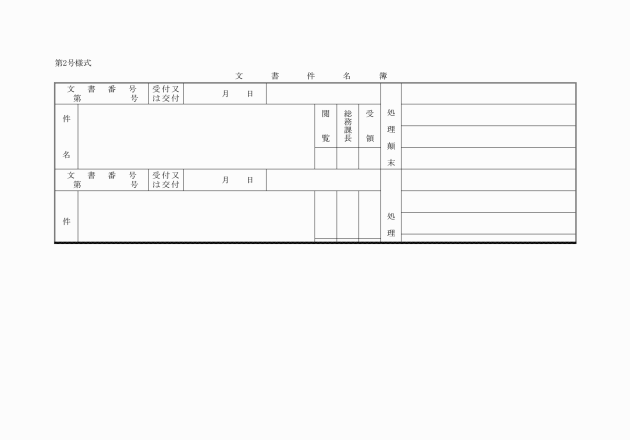

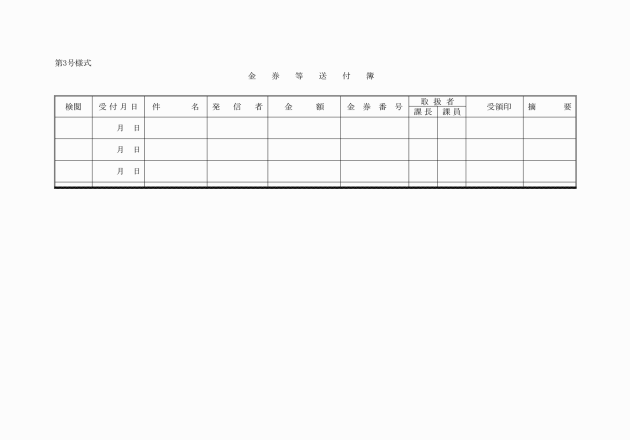

第7条 収受した文書、金券、物品等は、次の各号の定める所により之を取扱わなければならない。

(3) 電報は、前各号に定める手続きのほか、余白に収受時刻を記入して、取扱者が押印する。

(4) 訴願、訴訟、審査請求、その他収受の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係のある文書は、第1号に定める手続きのほか、余白に収受時刻を記入して取扱者が押印し、その封皮を添付する。

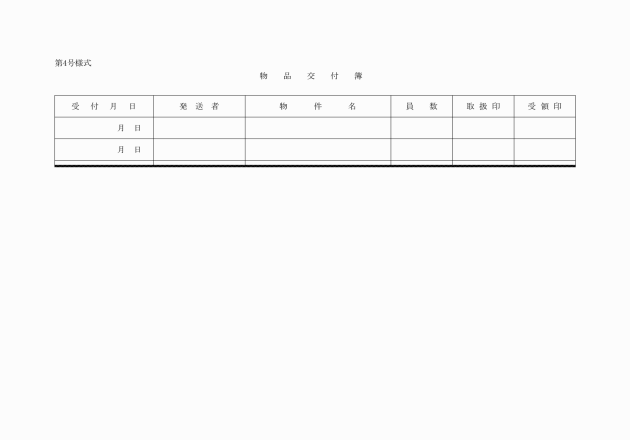

(6) 物品は第4号様式による物品交付簿に記入して主務課に配付し、その受領印を徴する。

(7) 数課に関連する文書及び物品は、関係の重い課に配付する。その軽重の分ち難いものは、総務課長が決定する。

(収受文書の返還等)

第7条の2 収受した文書又は物件で本村の主管に属しないものは、総務課において返還又は転送の手続きをとり、その旨を前条第1号の文書件名簿の備考欄に記入しなければならない。

(送料未納等の取扱)

第8条 送料の未納若しくは不足の文書又は物件で、官公署又は学校の発送にかかるもの及び総務課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。

(転送の禁止)

第9条 配付を受けた文書中、その主管に属さないものがあるときは、その事由を付して、課長検印のうえ、ただちに総務課に返付しなければならない。

2 前項の手続きによらないで、文書を転送してはならない。

第3節 起案及び回議

(文書処理)

第10条 課長は、文書の交付を受けたときは、遅滞なく、これを査閲し、自ら処理するものを除くほか、処理方針を示して、これを課員に配布しなければならない。

2 文書の処理は、すみやかにこれを行わなければならない。期限のあるもので、その期限内にこれを処理することが出来ないときは、あらかじめ、期限を予定して、上司の承認を受けなければならない。

(起案)

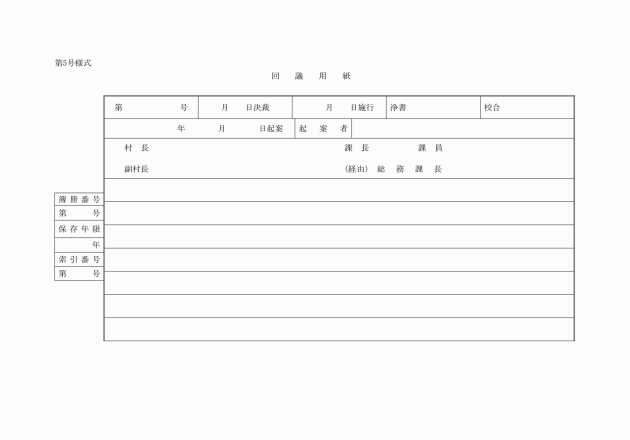

第11条 新らしい事件又は重要と認められる事件の起案については、回議用紙(第5号様式)を用いなければならない。

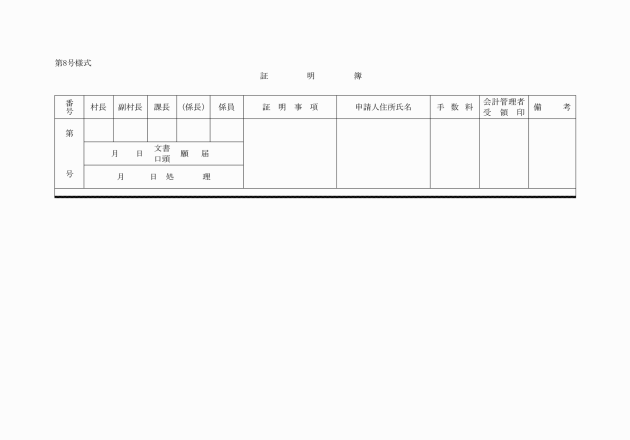

3 証明は、証明簿(第8号様式)によらなければならない。

4 前各項の規定にかかわらず、定例の事件については、一定の簿冊をもつて、回議することができる。

(回議書の記載)

第12条 回議には必要により、本文の前に処理の理由を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類を、その末尾に付記し又は添付しなければならない。

(機密を要する回議)

第13条 回機中機密を要するものは、課長又は、起案者自ら携帯して決裁を受けなければならない。

(回議の順序)

第14条 回議は、課長、総務課長及び副村長に順次提出してその決裁を受け村長の決裁を受けなければならない。

(合議)

第15条 他課の主管事務に関係あるものは、その関係のある課に合議しなければならない。

2 合議を受けた課は、遅滞なくこれを閲了しなければならない。

3 合議された案に対して、異議あるときは、口頭を以て協議し協議のととのわないときは上司の裁断を受けるものとする。

(未決文書)

第15条の2 処理未済の文書のうち重要なものについては、起案者が不在の場合においても、処理経過が他の者にわかるようにしておかなければならない。

(法令審査)

第15条の3 条例、規則及び訓令の制定又は改廃を行う場合においては、関係各課の合議を経て、総務課において、審査を受けなければならない。

(廃案文書)

第15条の4 廃案文書は、欄外に「廃案」と朱書しなければならない。

(決裁文書)

第15条の5 村長又は副村長の決裁を要する文書が決裁になつたとき(他の執行機関と合議を要するものについては、合議を終えたとき。)は総務課において、原議に決裁済の年月日を記入し、他課において起案したものは、すみやかにこれを主務課に返付しなければならない。

2 課長の専決に属する文書が決裁になつたときは、その主務課において、原議に決裁済の年月日を記入しなければならない。

第4節 浄書及び発送

(浄書)

第16条 決裁済の文書で浄書を要するものは、主務課において行う。ただし、条例、規則、告示、訓令、契約の類は総務課において行う。

2 浄書を終つたときは、原議と校合し、浄書者及び校合者は、原議に押印しなければならない。

(発送)

第17条 発送文書は、特定のものを除き、総務課に回付しなければならない。ただし、往復文書等のうち、緊急を要するもの又は指示があるものについては、ファクシミリ又は電子メール等により発送することができる。

2 総務課は発送文書の回付を受けたときは、次の各号に定めるところにより、即日これを発送しなければならない。ただし、事務の都合上急を要しないものは、翌日発送することができる。

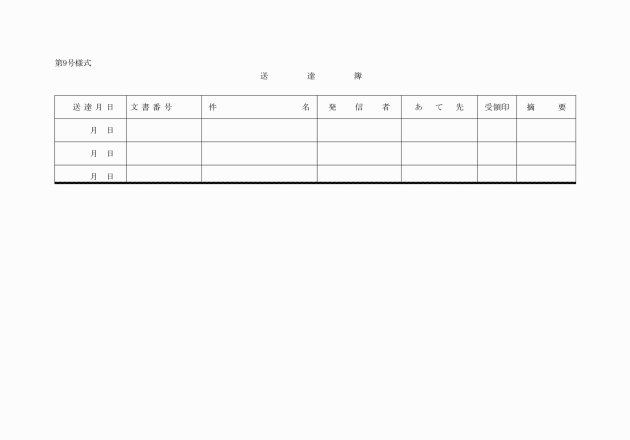

(1) 使丁により送達する重要な文書又は物品は、送達簿(第9号様式)に記載して、受領印を徴すること。

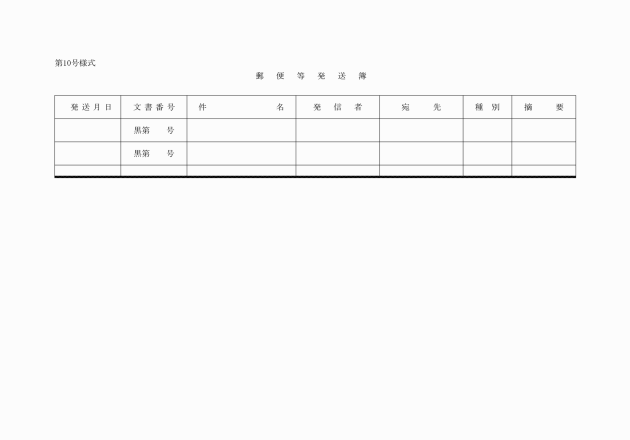

(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送する文書又は物品は、郵便等発送簿(第10号様式)に記載すること。

(令達件名簿)

第17条の2 条例若しくは規則を公布し又は訓令若しくは告示を発するときは、総務課において令達件名簿(第10号様式の2)に所要事項を記載しなければならない。この場合において、令達件名簿は、条例、規則、訓令及び告示の各区分ごとに整理するものとする。

(令達番号及び文書番号)

第18条 公文には次の各号の定めるところにより、令達番号又は文書番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書のほか、主務課長が必要でないと認めた文書についてはこれを省略することができる。

(1) 条例、規則、訓令及び告示には村名を冠し、総務課において、各その区分に従い前条の令達件名の番号を付す。

(2) 達、指令及び往復文書には、村名及び課の首字1字を冠し、第7条第1号の文書件名簿の番号を付し、その事件完結に至る迄往復数次にわたるも同一番号を用いる。

(3) 番号は、暦年により更新する。

(公文例)

第19条 令達の種類等公文の例式は、別に定める。

(記名及び押印)

第20条 公文の記名は、村名又は村長名を用い、庁中に対するものを除き課長名を用いてはならない。ただし、特に村長の承認を得たものは、この限りでない。

2 外部に発する公文にはその記名に従い当該公印を押さなければならない。ただし、公告式に定めるものはこの限りでない。

(公印)

第21条 公印の種類及び管理については、別に定める。

第4章 服務

第1節 通則

(勤務時間の割振)

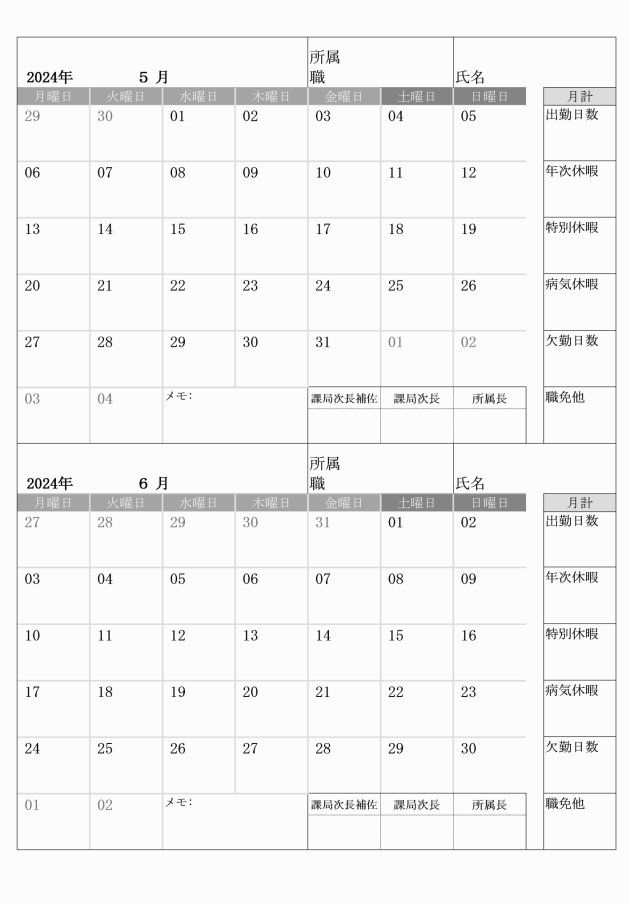

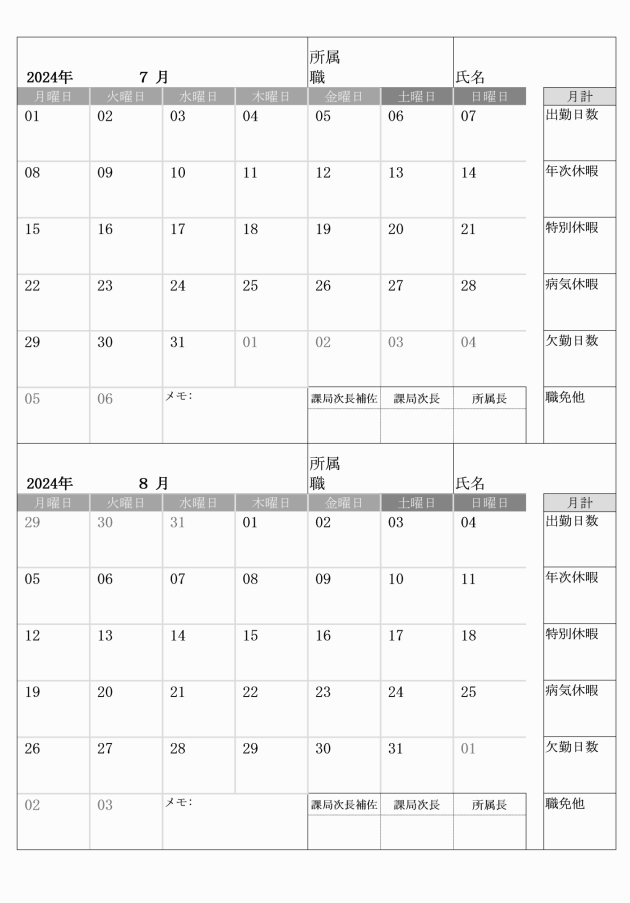

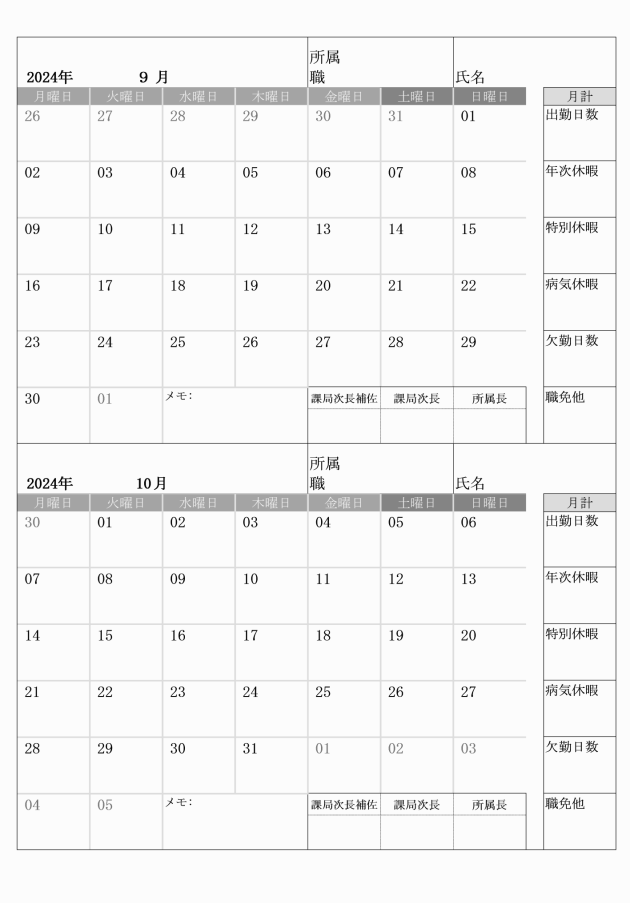

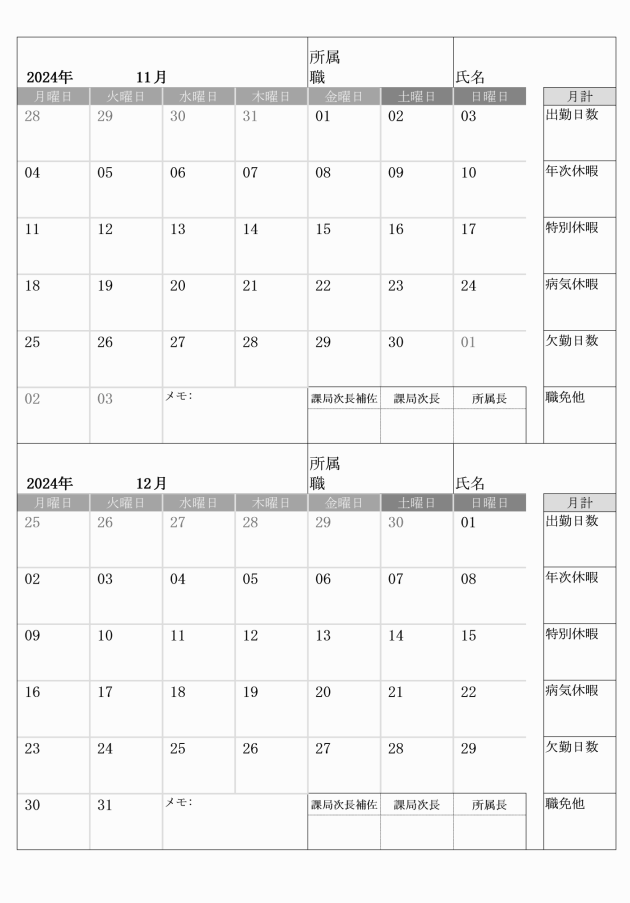

第21条の2 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第4項に規定する勤務時間の割振は、次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで

執務 午前8時30分

休憩 午後零時

執務 午後1時

退庁 午後5時15分

(出勤簿)

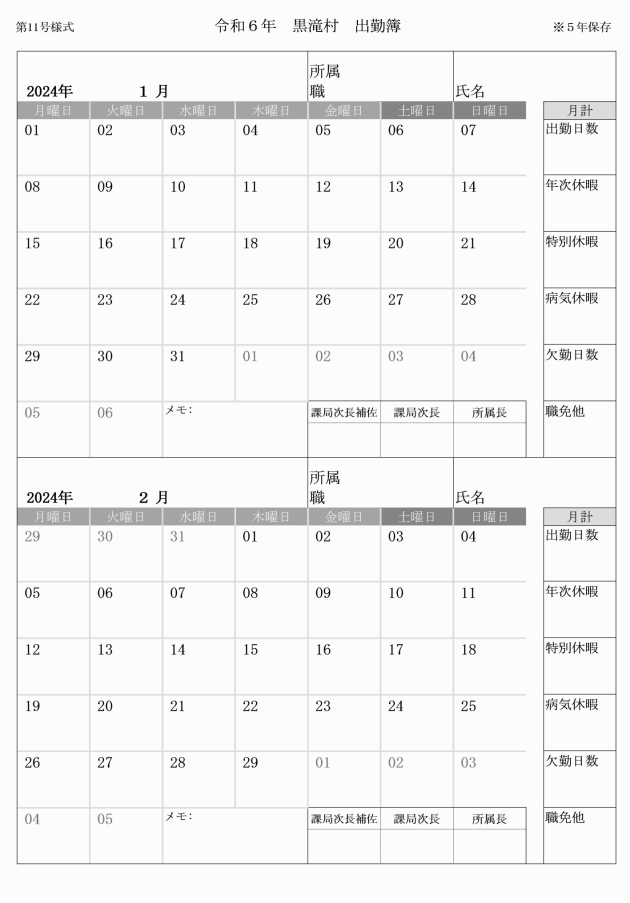

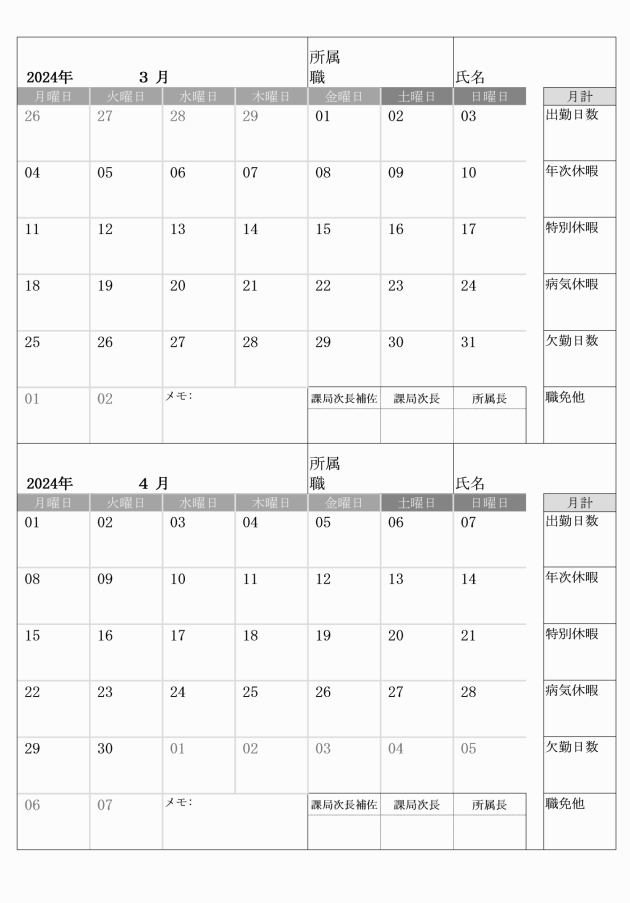

第22条 職員は、出勤及び退勤時に直ちにタイムレコーダーによりICカード又はタイムカードに出勤及び退勤の時刻を自ら打刻し、記録しなければならない。ただし、タイムレコーダーを設置していない場所に勤務する職員については、出勤時に、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 前項のタイムレコーダー、タイムカード及び出勤簿(以下「タイムレコーダー等」という。)は総務課において管理する。

3 総務課長は、出勤時刻を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、タイムレコーダー等を整理しなければならない。

4 第1項のタイムレコーダー等の記録を亡失した者は直ちに上司の証明を得て総務課に提出することにより、出勤及び退勤したものとみなされる。

(遅参)

第23条 登庁時限に遅れた者は、タイムレコーダーにあつてはICカード又はタイムカードに遅参の旨を記録し、出勤簿にあつては出勤簿に遅参印を押印する。ただし、公務又は天災事変等のため遅参した者は上司の証明を得て総務課に提出することにより、定時に出勤したものとみなされる。

(勤務態度)

第24条 執務中は言語容儀を正しくし、体面を失するような挙動を謹み応接は、つとめて鄭重親切を旨としなければならない。出張中もまた同様とする。

(執務中の外出)

第25条 執務時間中外出又は退出しようとする者は、上司の承認を受けなければならない。

(時間外の登退庁)

第26条 執務時間外又は休日に登庁したものは、その登退庁を当直に通知しなければならない。

(欠勤の届出)

第27条 疾病その他の事故により出勤することができない者は、その理由を具して午前中に届け出なければならない。

2 傷病のため引続き7日以上欠勤するものは、医師の診断書を添付して、届け出なければならない。

(職務専念義務の免除等)

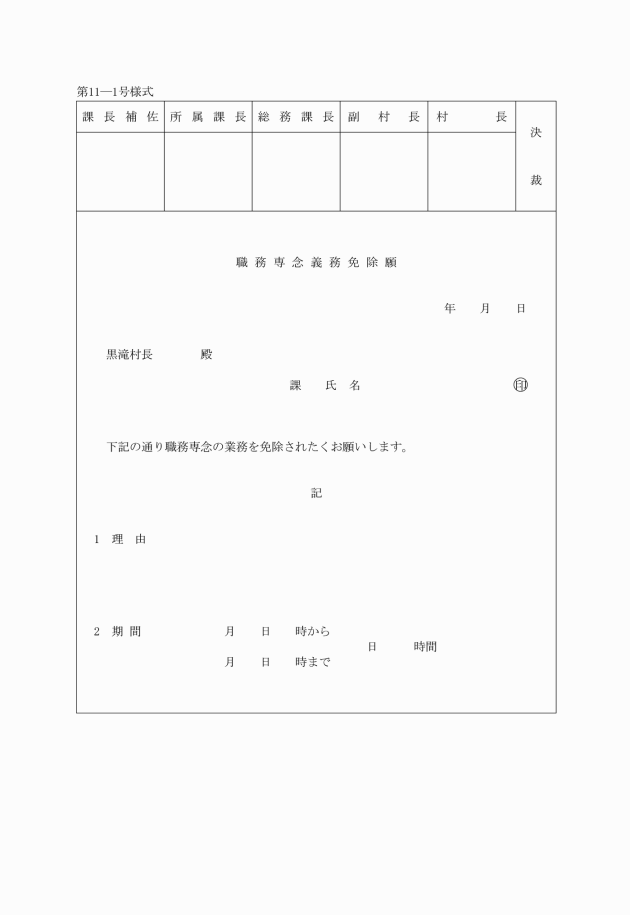

第27条の2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和55年10月黒滝村条例第21号)の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除願(第11―1号様式)により任命権者の承認を受けなければならない。

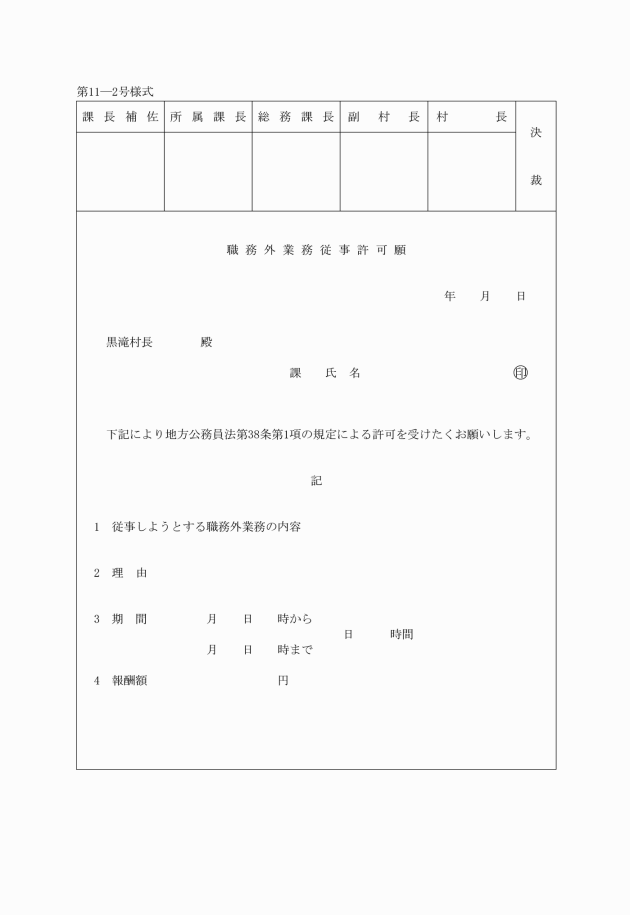

2 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき職務外の業務に従事しようとするときは、職務外業務従事許可願(第11―2号様式)により任命権者の許可を受けなければならない。

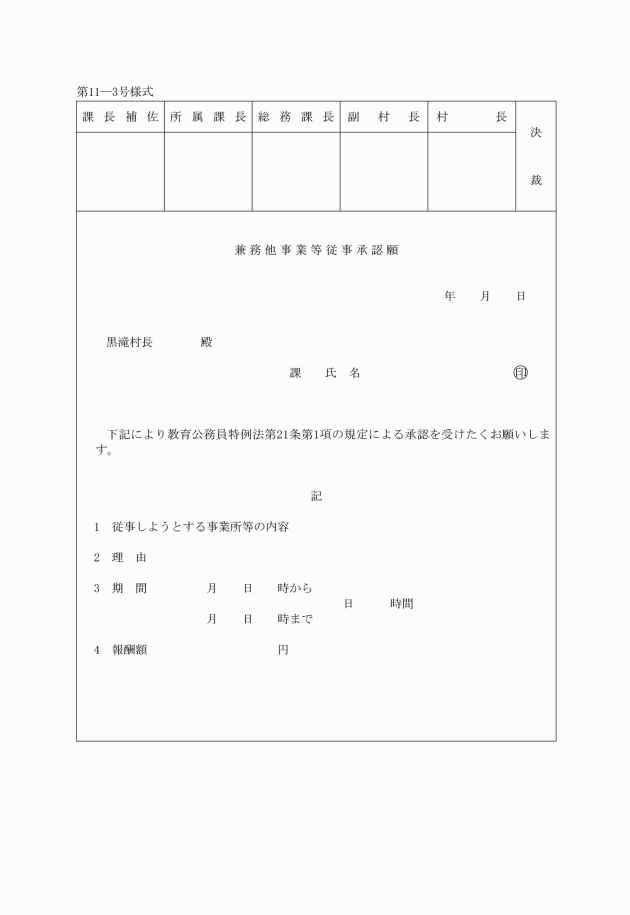

3 職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定に基づき、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業等に従事しようとするときは、兼務、他事業従事承認願(第11―3号様式)により任命権者の承認を受けなければならない。

(休暇の届出)

第28条 職員が休暇を請求し、又は休暇の承認若しくは許可を受けようとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ所属長に年次有給休暇届を提出しなければならない。

(2) 特別休暇を請求しようとするときは、あらかじめ所属長に特別休暇届を提出し、その承認を受けなければならない。

(3) 負傷又は疾病その他の事由により病気休暇を請求しようとするときは、当該負傷又は疾病に係る医師の診断書を添付して、あらかじめ所属長に病気休暇届を提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、通院治療のため病気休暇を請求するときは、当該通院の期間(6箇月以内の期間に限る。)及び頻度を明記した診断書を添付するものとし、当該病気休暇を取得したときには、事後に領収書等通院した事実を確認できる書類を所属長に提示しなければならない。ただし、疾病を事由とする連続して5日以内の病気休暇の場合は、事後に領収書等通院した事実及び内容を確認できる書類を所属長に提示することで足りるものとする。なお、国及び県が定める指針等により連続して5日から14日までの休暇が必要な疾病の場合も、同様に取り扱うものとする。

(4) 介護休暇を請求しようとするときは、別途定める介護休暇願により、又は介護時間を請求しようとするときは、別途定める介護時間願により前日までに所属長に提出し、その期間について承認を受けなければならない。

2 所属長は、女性職員が職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月黒滝村規則第8号。以下「同規則」という。)別表第2第8号の特別休暇を請求したときには、同規則第19条ただし書の規定にかかわらず、当該特別休暇を承認しなければならない。

(不在中の処置)

第28条の2 出張、休暇、欠勤等の場合において、急を要するもので処理未済の担当事務があるときは、当該事務を上司に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

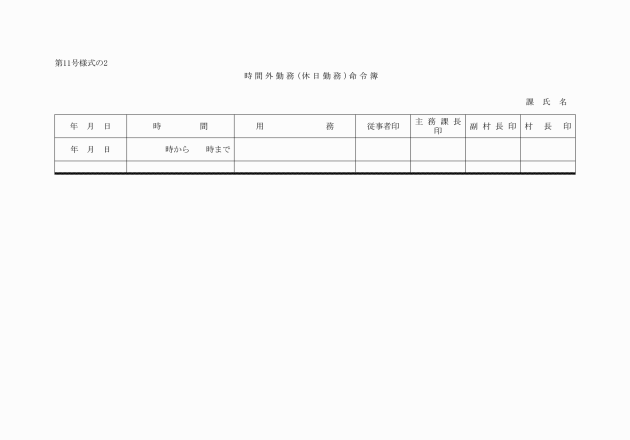

第28条の3 村長は、職員に正規の勤務時間をこえて勤務させ、又は休日に勤務させようとするときは、時間外勤務(休日勤務)命令簿(第11号様式の2)により命ずる。

(官公庁へ出頭の届出)

第29条 裁判所、国会、地方議会、その他官公庁の召換により出頭する者は、出頭の期日、出頭する官公庁及び召換事項を、あらかじめ届け出なければならない。

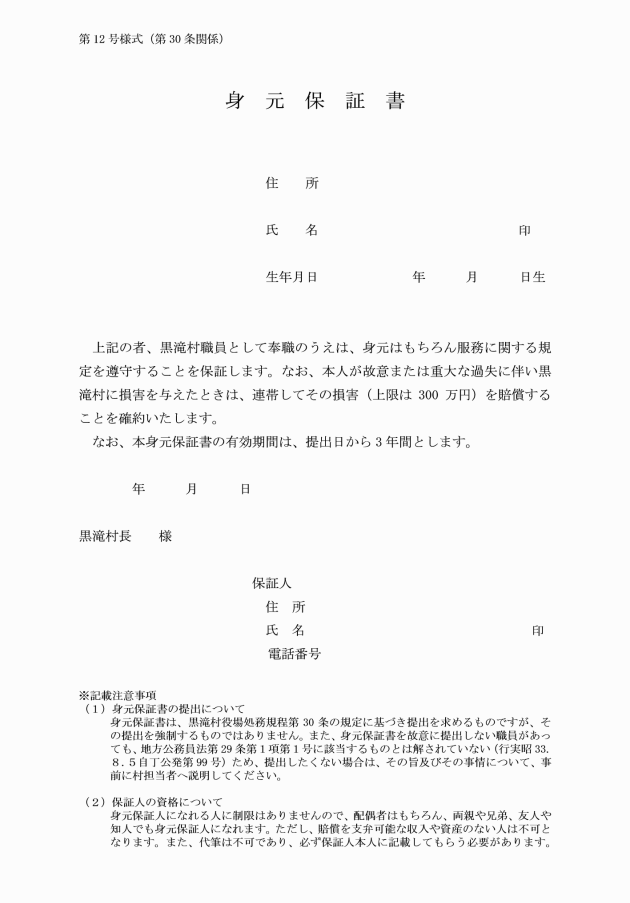

2 前項の身元保証書には、連帯して保証することが可能な保証人1人が署名しなければならない。

(転籍等の届出)

第31条 転籍、転居、改氏名その他身分に異動のあつた者は、当該異動のあつた日から7日以内に、その旨を届け出なければならない。

(退職願)

第31条の2 職員が退職しようとするときは、やむを得ない場合を除き、その1月前までに退職願を所属長に提出しなければならない。

(文書の開示等)

第33条 文書は、職務による場合のほか、上司の許可なくして、これを庁外の者に開示し、又は謄写させてはならない。

(盗難の届出)

第34条 盗難があつたときは、直ちにその品名、数量、保管状況、その他参考となる事項を具して総務課長を経由して、村長に届け出なければならない。

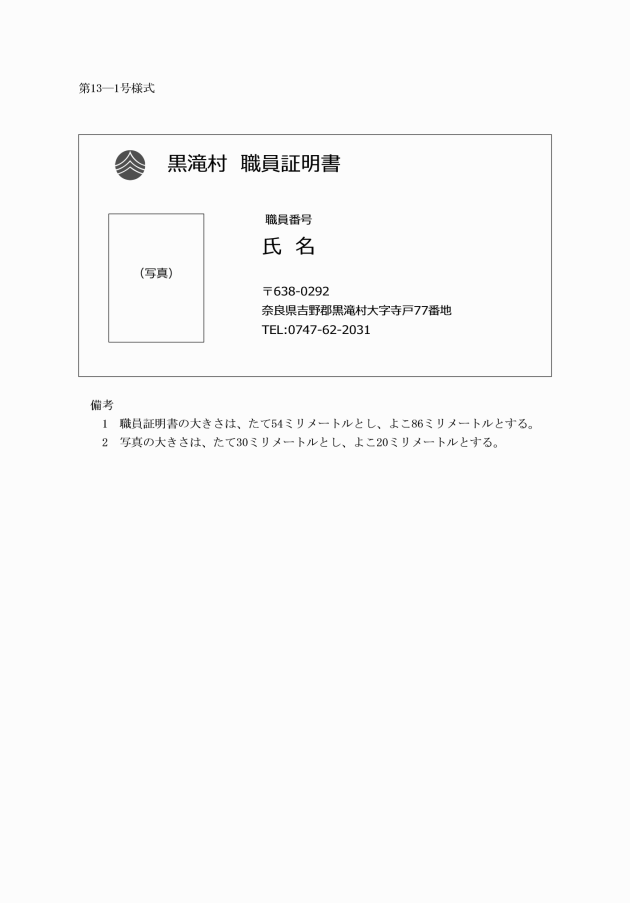

(職員証明書)

第34条の2 職員は、職員であることを明確にし、公務の適正なる執行を図るため、常に職員証明書(第13―1号様式。以下この条において「証明書」という。)を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときには、いつでも提示しなければならない。

2 前項の証明書は、その者が職員となつたときに交付し、その者が職員でなくなつたときには、直ちに返還しなければならない。

3 職員は、証明書の記載事項に変更を生じたときには、その理由を記載した書面に当該証明書を添えて届け出て、その訂正を受けなければならない。

4 職員は、証明書を亡失し、又は損傷したときには、その理由を記載した書面により願い出て、その再交付を受けなければならない。

5 職員は、証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

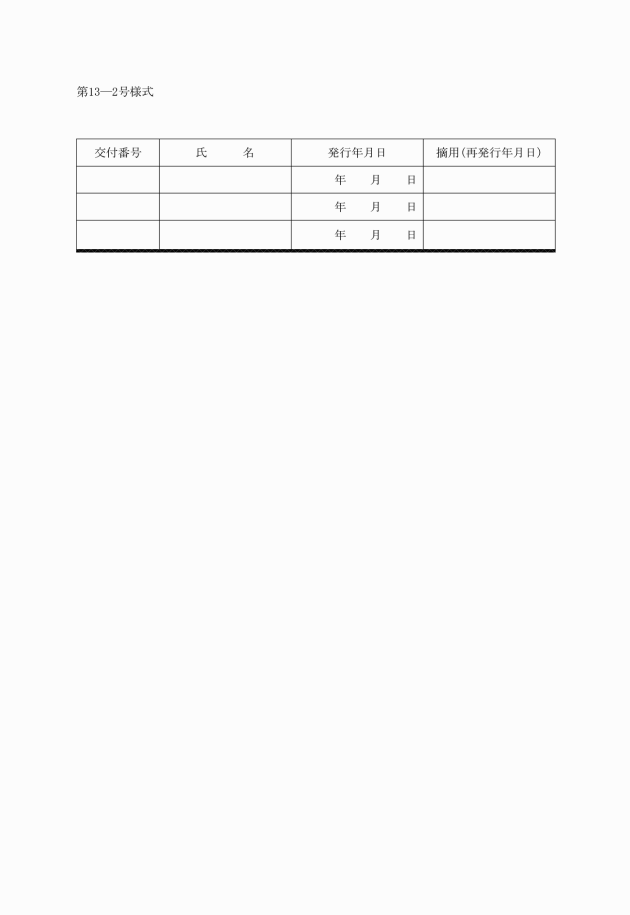

6 総務課長は、職員証明書交付台帳(第13―2号様式)を備え、交付の状況を明らかにしなければならない。

(名札)

第34条の3 職員が勤務場所において執務するときは、常に名札を前方から見える場所に付するものとする。ただし、職員が村外へ公用で外出するとき及び名札が外れるおそれのある作業等を実施するときは、この限りでない。

第2節 出張

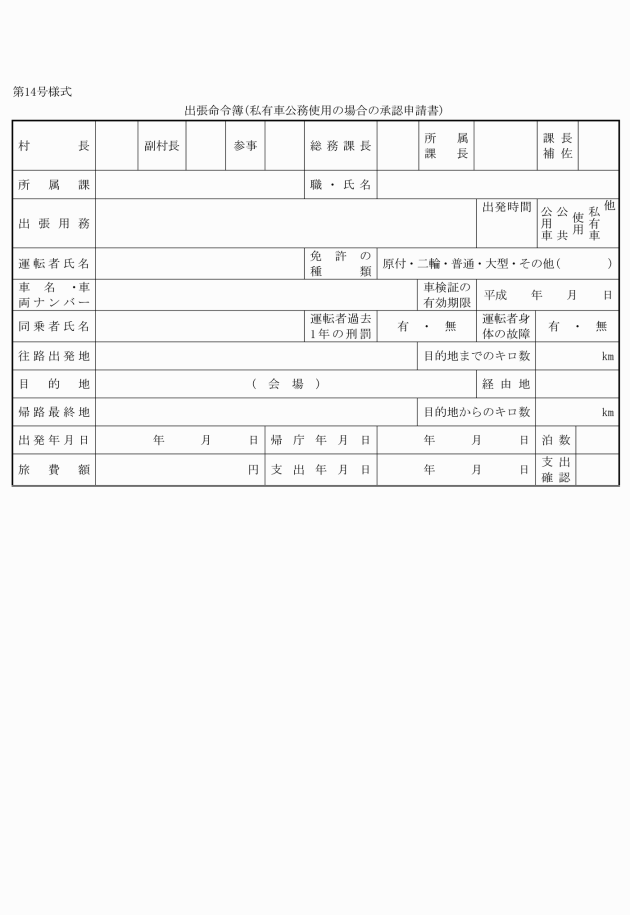

(出張命令簿)

第35条 職員の出張命令は、出張命令簿(第14号様式)によりこれを受け、総務課に送付する。

(出張中の事故)

第36条 職員は、出張中次の各号の一に該当する場合は、その理由を具して、ただちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第37条 出張を命じられた職員は、当該出張から帰庁したときは、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、緊急の場合又は軽易な事項等である場合は口頭で復命することができる。

第3節 当直

(宿直及び日直)

第38条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直勤務は、退庁時限から翌日の登庁時限迄とする。休庁日にあつても通常日と同様とする。

3 日直は、休庁日における通常日の登庁時限から退庁時限までとする。

(当直の任務)

第39条 当直は勤務中における文書事務の処理及び庁中取締りを行うものとする。

(当直員)

第40条 当直の勤務に服する者は1人とし、職員は輪番をもつてこれにあてる。ただし、必要ある場合は、増員することができるものとする。

2 総務課長は、毎月分の当直勤務割当表を作成し、村長の決裁を経て、毎月初めの5日前迄に各課長に示達する。

3 各課長は、前項の示達を受けたときは、当該課員に対して、当番勤務を命令しなければならない。

4 次の各号の一に該当するものは、当直勤務に割当ててはならない。

(1) 新任で2箇月以内の者

(2) 結核性疾患にかかつている者

(3) 女子職員(ただし、日直勤務を除く。)

(当直の代勤)

第41条 各課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が次の各号の一に該当するときは、その旨総務課長に申し出なければならない。

(1) 忌引きするとき。

(2) 疾病その他の事故により当直できないとき。

(3) 出張その他やむを得ない用務により当直できないとき。

2 総務課長は、前項の申出があつたときは、代勤者を定め、所属課長を経て代勤者に当直勤務を命令しなければならない。

(簿冊及び物件の引継)

第41条の2 当直員は、総務課長又は先番者から次の各号に掲げる簿冊及び物件の引継を受け、勤務が終つたときは、総務課長又は次番者にこれを引継がなければならない。

(1) 公印及び鍵

(2) 郵便切手

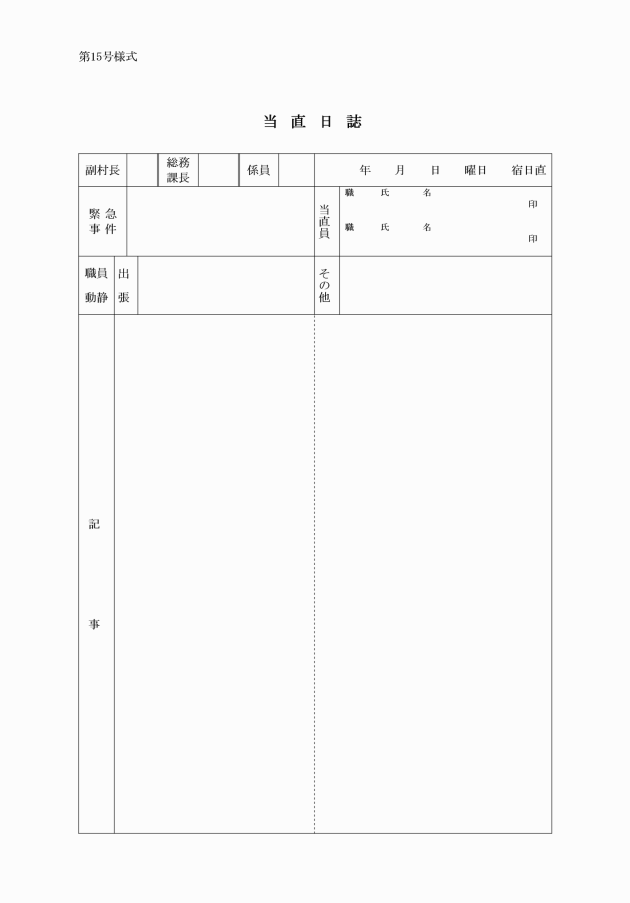

(3) 当直日誌(第15号様式)

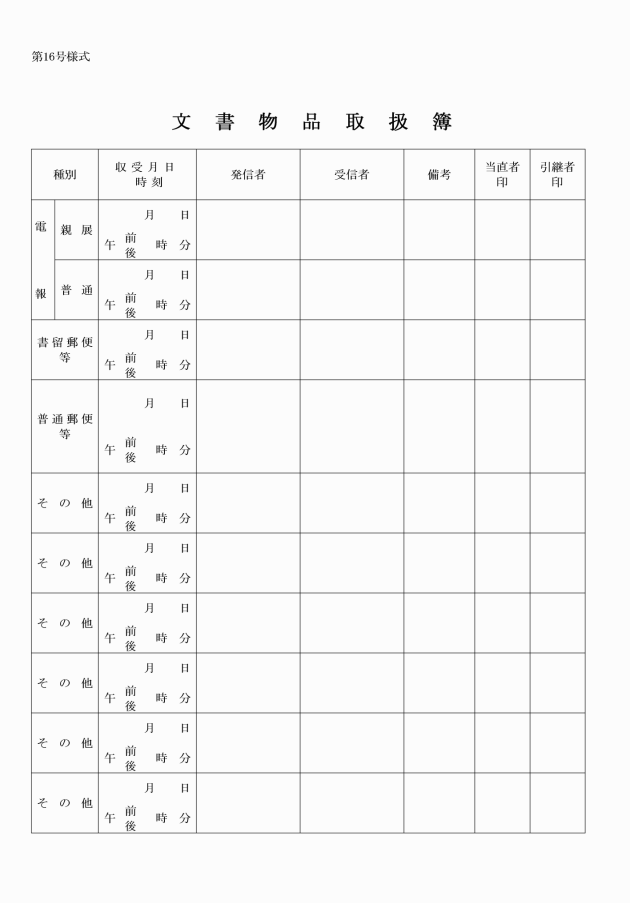

(4) 文書物品取扱簿(第16号様式)

(5) 保管受託文書等

(当直日誌)

第42条 当直員は、前条第3号の当直日誌に当直のてん末を記載し押印しなければならない。

2 前項の当直日誌は、総務課長が管理する。

(1) 親展電報以外の電報は、開封して、余白に受領時刻を記入し、緊急重要と認められるものは、ただちに主務課長に通知しなければならない。

(2) 訴訟、訴願、審査請求等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮又は余白に記入し、収受者が押印しなければならない。

2 当直員は、収受した文書を結束し、収受した物品及び前項の文書物品取扱簿と共に確実に引継がなければならない。

(非常事故の発生)

第44条 当直員は、火災その他の非常事故が発生したときは、臨機に措置をとると共に村長、副村長及び総務課長並びに、関係のむきに急報しなければならない。

第4節 非常事態

(緊急登庁)

第45条 庁舎又はその附近に火災其他非常災害が発生したときは、職員は、すみやかに登庁しなければならない。

(1) 村長、副村長、各課長及び会計管理者に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類を撤去し、保管すること。

附則

この規程は、昭和36年7月31日から施行する。

附則(昭和55年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年規程第1号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

附則(平成3年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成5年規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成18年規程第2号)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

附則(平成20年規程第3号)

この規程は、平成20年8月1日から施行する。

附則(平成21年規程第7号)

(施行期日)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成28年規程第2号)抄

(施行期日)

1 この規程は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

附則(平成28年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(この規程の失効)

2 この規程は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。

附則(平成29年規程第4号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和5年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。